2013年8月28日起 2013年8月28日起 |

||

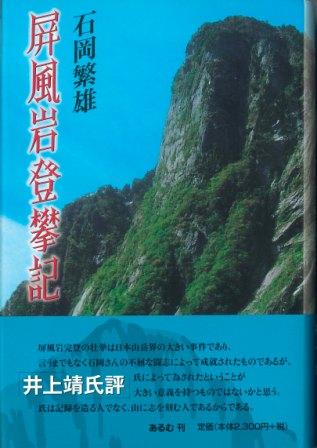

矢も楯もたまらなくなって山へ出かける。うっとりと夢うつつに山へ登る。だが、私はなぜ山へ登るのであろう?人間はいったい何のために山へ登るのだろうか? <中略> 矢も楯もたまらなくなって山へ出かける。うっとりと夢うつつに山へ登る。だが、私はなぜ山へ登るのであろう?人間はいったい何のために山へ登るのだろうか? <中略>登山というのは、しょせん「行(タ-ト)」の世界である。その意義をいかに「言(ロゴス)の世界に求めてみたとてむだである。生きることの意義や、生存の目的をいかに言葉達者にしゃべってみたとて、それで立派な人生が具現するとは限らない。むしろ黙々と強くたくましく生きることにこそ立派な人生があるように、登山もその「行」の集積の上にいっさいの疑問が解決されるのではあるまいか。 登山とはなにか?この問いに最も雄弁に答えるものは登山の歴史である。あるいは、一人の登山家の生涯である。マンメリ-の一生、ギドレイの生涯、あるいはメルクルの生涯は、彼らが登山の意義について語った片々たる言葉の数百倍ともしれぬ力強さをもって、私たちに、登山そのものの何たるかを教えてくれる。 ここにおいて私も、小さいながら一人の登山家として、屏風岩に登攀するまでにたどってきた道を書き綴ることによって、この疑問にたいする私なりの解決の仕方を求めたいと思うのである。 ―『屏風岩登攀記』より― 写真の上にポインタ-を置いてください ル-ト図がご覧いただけます |

||

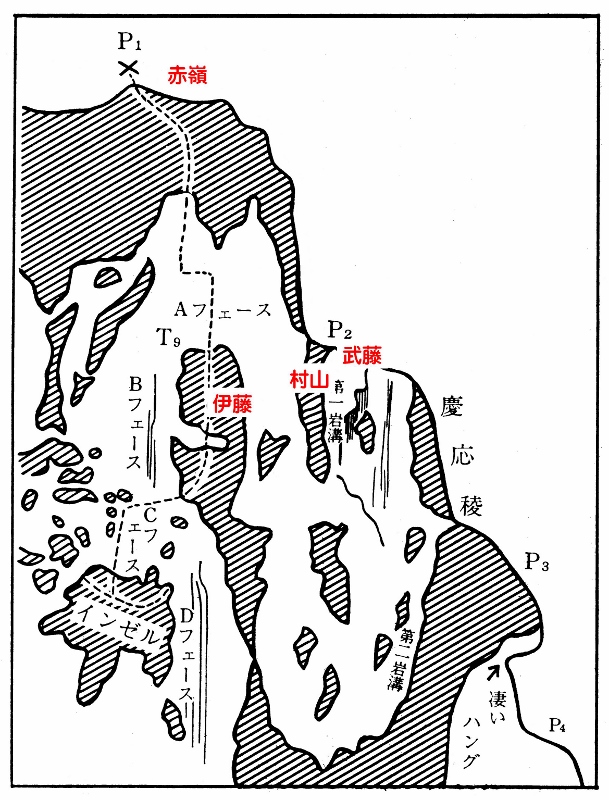

穂高屏風岩の正面岩壁(中央カンテ)初登攀については、父の著書『屏風岩登攀記』をお読みいただくのが、最良であると思う。まさかこの章で、その本を丸写しする訳にもいかないので、ことの成り行きをエピソ-ドを含めて記し、その後、岩稜会発行の『穂高の岩場 Ⅱ』「屏風岩」の箇所を転記してみたいと思う。 |

||

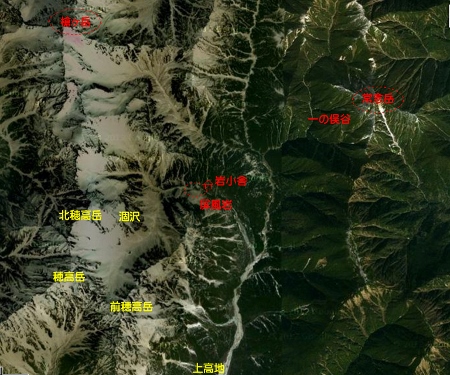

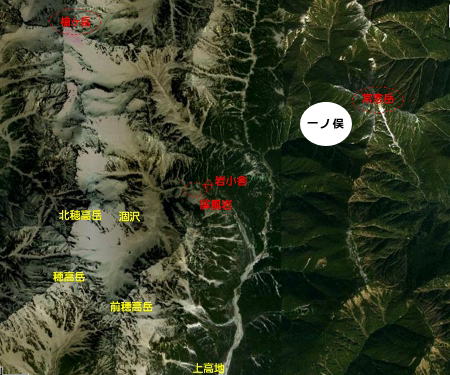

| ≪穂高屏風岩の位置図≫   |

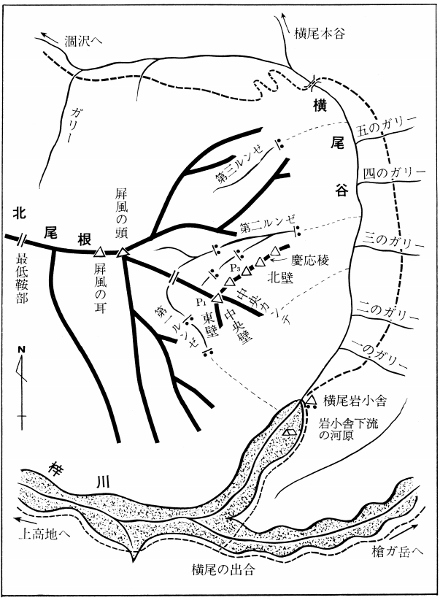

≪屏風岩概念図≫  |

|

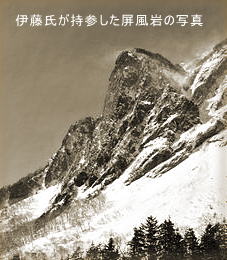

| ―屏風岩への挑戦― <第一次・第二次攻撃>  昭和19年の春、八高山岳部時代の3年後輩だった伊藤洋平氏(京都大学医学部卒、昭和48年京大教授。昭和22年には山岳雑誌『岳人』を創刊)が自宅を訪問し、積雪期の屏風岩の写真を持参した。当時、登攀不可能な高さ600mの大岩壁として人を寄せ付けなかったこの屏風岩に、大量の氷雪がついているのを発見したのである。雪が乗れるくらいだから、人間に乗れないはずはない、と考えた伊藤氏は、父との登攀を望んだ。しかし、父は軍務についていたため同行することはできなかった。 昭和19年の春、八高山岳部時代の3年後輩だった伊藤洋平氏(京都大学医学部卒、昭和48年京大教授。昭和22年には山岳雑誌『岳人』を創刊)が自宅を訪問し、積雪期の屏風岩の写真を持参した。当時、登攀不可能な高さ600mの大岩壁として人を寄せ付けなかったこの屏風岩に、大量の氷雪がついているのを発見したのである。雪が乗れるくらいだから、人間に乗れないはずはない、と考えた伊藤氏は、父との登攀を望んだ。しかし、父は軍務についていたため同行することはできなかった。 伊藤氏は、八高山岳部の現役であった大津秀夫氏を誘って同年7月29日、屏風岩を試登して、なんの手がかりもない大岩壁だと思っていた壁に灌木が密生していることを確認した。伊藤氏たちは、屏風岩を灌木つたいに半分ほど登り、草のテラス(岩場の棚)に出た。そのテラスを八高テラスと名付けて、その日はそこまでで引き返した。 10月2日、伊藤氏は八高山岳部の1年先輩であった大野嶺夫氏とともに、準備万端整えてアタックしたが、先回の屏風岩正面岩壁直登ル-トは、八高テラスから先に進めず引き返し、横尾谷からの偵察の結果、灌木が切れ目なく連続している右寄りのル-トを登ることにした。 10月5日、両氏は灌木を次々に求めて、ついに屏風岩正面岩壁の初登攀を成し遂げた。 その話を聞いた父は、伊藤氏の労をねぎらい、初登攀をともに祝った。 |

||

<秘められた岩壁>  前章で記したように、旧制神戸中学校で山岳部を作った父は、昭和21年7月23日から山岳部初めての涸沢合宿のために上高地入りし、横尾岩小舎下流の河原から久しぶりに屏風岩を仰いだ。そこから、岩小舎、一のガリ-(もろい岩がつまった谷)と場所を変えつつ、双眼鏡を駆使し岩壁を凝視して、伊藤氏の登攀ル-トを探した。父はこの時はじめて、目の前の壁は向かって右、第二ルンゼ(岩壁に縦にえぐれた溝)の落ち口に近づくにつれて岩壁が次第に低くなり、やがてなくなってしまっていることに気付いた。そして、もしかしたら伊藤、大野氏が初登攀したといっているル-トは、この低い部分ではないだろうかと疑惑をもった。そして、八高テラスから上の大岩壁はやはり登攀不可能ではないかと思った。 |

||

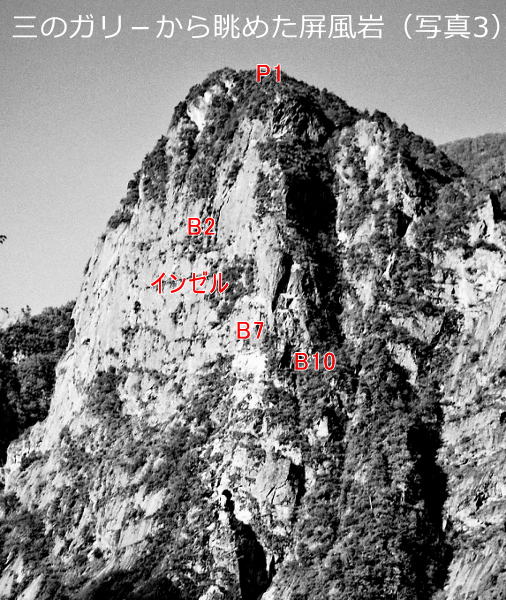

<可能性のあるル-ト>  涸沢合宿から帰って、さっそく屏風岩の写真を引き伸ばした。 涸沢合宿から帰って、さっそく屏風岩の写真を引き伸ばした。写真3を見たとき、屏風岩とは思えない傾斜の緩い、幅の広い溝のようなものが通っているのを発見した。しかし、それが写真1の大岩壁の中に含まれているかどうかが問題である。写真1・2・3、四のガリ-からみた屏風岩を一列に並べて見比べながら、写っているブッシュと壁を、小さいものまで克明に一つひとつ鉛筆でチェックしていった。その結果、写真3に写っているB10からB2に至る溝のような部分は写真1の大岩壁の中にも含まれていることが判った。 ここに至って、父は屏風岩正面岩壁の初登頂の可能性を見出した。そして、このル-トを「可能性のあるル-ト」奇跡の回廊と呼んだ。 そして、昭和19年10月に伊藤・大野氏が初登攀したと思っているル-トは、大岩壁の中にはないことが判った。もちろんそのことに、伊藤氏も気づいていない。父は八高山岳部の名誉にかけて、一般の人々が気づく前に登ってしまわなければならないと強く思った。そのころ伊藤氏は鈴鹿の家の近くの実家に帰っていたので、慌てて飛んでいき事の次第を説明して、一緒に正面岩壁初登攀の仕事をすることになった。 また、神戸中学の生徒、松田・豊田両氏も同行することにし、正面岩壁横断ル-トについても試みることになった。 |

||

≪岩小舎下流の河原から眺めた屏風岩 (写真1)と図2≫  写真の上にポインタ-を置いてください ル-ト図がご覧いただけます またクリックしていただきますとル-ト図が拡大します |

≪屏風岩全容(写真2)と図3≫  写真の上にポインタ-を置いてください ル-ト図がご覧いただけます またクリックしていただきますとル-ト図が拡大します |

|

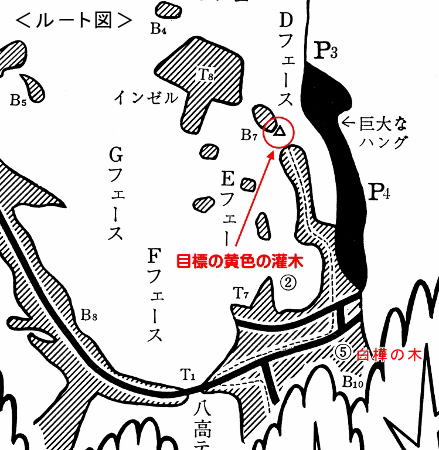

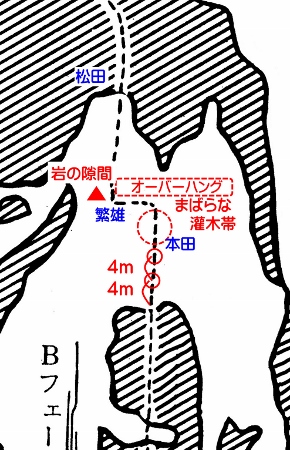

<第三次攻撃―ル-トを求めて> 昭和21年8月19日~26日 隊員:石岡・伊藤・松田・豊田  8月21日、横尾岩小舎にテントを張って居を構えてから、双眼鏡とスケッチブックを持って河原と三のガリ-から、一本のブッシュ、一片の岩塊までも克明に調べ上げて「可能性のあるル-ト」は奇跡の回廊であることを確信した。 午後、4人で取り付きテラス(T0)まで登ってみた。伊藤氏以外は屏風に接するのはこれが初めてであった。ここから見ると岩らしい岩も見えずブッシュに包まれていた。  8月22日、伊藤氏と父は、屏風岩正面岩壁完登を確信して岩壁に向かった。T0テラスで小休止の後、急な灌木地帯B10を強引に登り、約2時間で八高テラス(T1)に達した。 8月22日、伊藤氏と父は、屏風岩正面岩壁完登を確信して岩壁に向かった。T0テラスで小休止の後、急な灌木地帯B10を強引に登り、約2時間で八高テラス(T1)に達した。父たちは、「可能性のあるル-ト」に入るために、B10ブッシュに引き返し、右上へと進んだが、大灌木地帯では、自己の位置を確認することができず「可能性のあるル-ト」は見当がつかない。めくらめっぽう進んで、中央カンテを通り過ぎて北壁側へ回りこんでしまった。灌木から頭を突き出して右上を仰ぐと人間の鼻の形をした大オ-バ-ハングがそそり立っていた。そのオ-バ-ハング(覆いかぶさった岩)の位置を確かめるために、写真を取り出して考え、慶応稜のP3下のハングであることがわかった。いずれにしても、中央カンテ(特に急峻な岩稜)を行き過ぎてしまったので、ただちに引き返し、今度はB10の灌木地帯を左上に登っていった。突然灌木がなくなり岩壁にぶつかった。傾斜は直角で、手がかり足場は皆無、1mと登れない。そうこうしているうちに激しい夕立となり、撤退を余儀なくされた。 8月23日、午後横断ル-ト偵察のため第一ルンゼへゆく。困難なクラック(岩の割れ目)の途中でまたしても猛烈な雨。撤退。  8月24日、午後、頭痛のため休むという伊藤氏を残して3人で横断ル-トの偵察に行く。第一ルンゼを数ピッチ登ったとき、このル-トの下降は困難であることがわかったので、やむなく横断ル-トを試みることにした。もっと困難だと思っていた横断ル-トは、それ以後の東壁と中央壁の横断は安易で、はからずも伊藤氏を含まないで完成することになった。(第一ルンゼ-T10-T4-T3-T2-T1-T0。図3参照)このことが屏風岩の登攀にも、伊藤氏と父との友情にも重大な影響を及ぼすことになってしまった。なお伊藤氏は、この横断ル-トの東壁の草のバンドをバッカスバンドと名付けた。 8月25日、全員(4名)でふたたび「可能性のあるル-ト」をねらって出発した。八高テラスでザイルをつけ、伊藤氏-松田氏、父-豊田氏の2パ-ティとなる。目印の白樺の木の上の分岐点(図3の⑤)で方向を誤り、②の地点でEフェ-ス(岩壁の面全体)下のオ-バ-ハングの壁にぶつかった。 悪戦苦闘の末、この方向からの登攀を断念し、結局、中央壁の登攀は「可能性のあるル-ト」の発見にかかっていると痛感した。しかし今回は時間切れであきらめ、北壁から慶応稜を登って岩場の頭P1を踏んでおこうということになり、八高テラスにもどり、伊藤氏を先頭にB10の灌木地帯に入り、中央カンテを北壁側へ回りこみ、連続登攀でどんどん進み、昭和19年10月の伊藤・大野隊のル-トに合流し、慶応稜P3に出た。この間、約1時間、終始猛烈なブッシュとの闘いであった。 ついで慶応稜のブッシュを登りP2に出たとき突然目の前に、中央カンテの上部が現れた。これが悠久の太古から人間とのつながりを拒否してきた屏風岩の正体だったのだ。意気消沈しつつ岩場の頭P1を経て、猛ブッシュの中を屏風の頭に達した。ついで北尾根の最低鞍部へ向かってまたしてもブッシュに突入する。最低鞍部からはガリ-を下り涸沢道に達し、夕やみ迫る頃岩小舎にもどった。 |

||

T0テラスから見上げた屏風岩(写真4)  |

八高テラスから見上げる (右上部にインゼルがある)  |

|

八高テラスから梓川と横尾谷の分岐点を見下ろす  |

B10ブッシュ上部から慶応稜P3の ハングを見る  |

|

T4テラスから第一ルンゼ 東壁及びT10テラスを眺める  |

T2テラスから見上げた東壁  |

|

横尾岩小舎から眺めた屏風岩と図5  写真の上にポインタ-を置いてください ル-ト図がご覧いただけます またクリックしていただきますとル-ト図が拡大します |

慶応稜P3付近  |

|

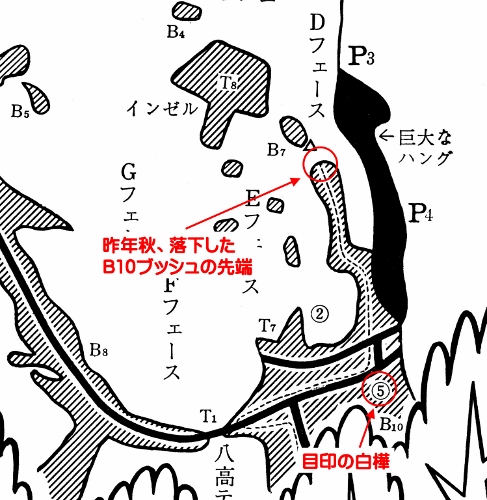

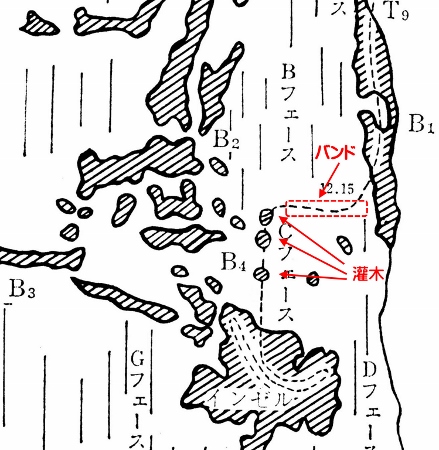

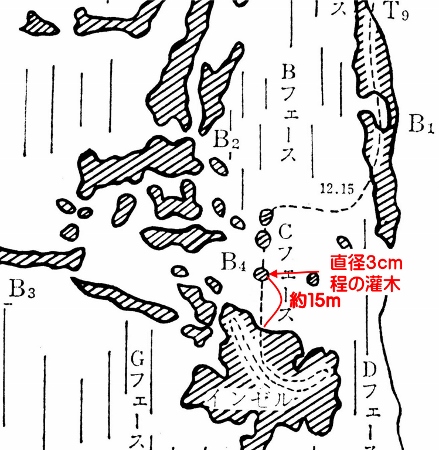

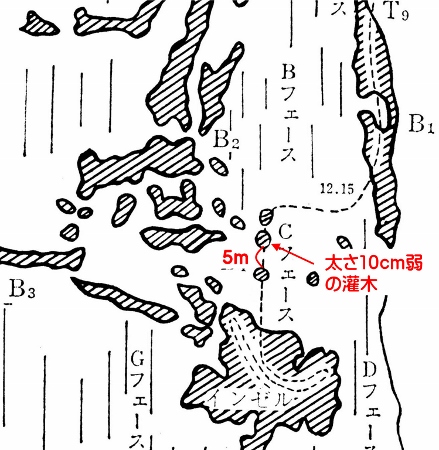

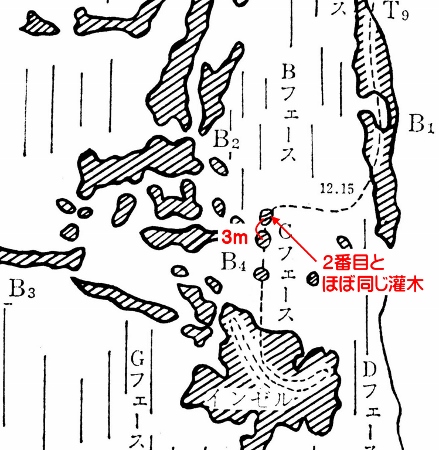

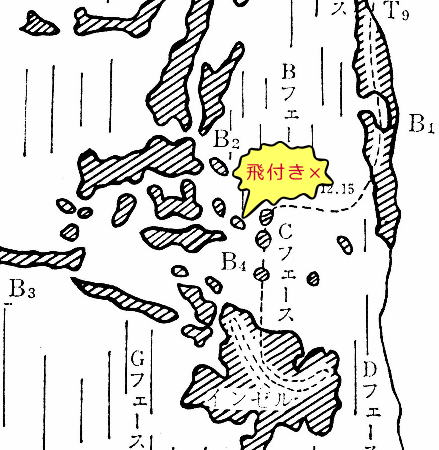

| <第四次攻撃―ふたたび絶壁へ> 昭和21年10月5日~7日 隊員:石岡・武藤・横井・水谷 これまでの失敗の原因は「可能性あるル-ト」の入口が、B10の灌木地帯に入ると全く分からなくなってしまうからだ。父は、登攀のたびに残してきた目印の手拭や、記憶として焼き付けてきた目印を基に、岩小舎に帰ってから、それらの目印を双眼鏡で探すという方法をとって、どうにか地形をつかむことができるようになってきていた。つぎの攻撃では、できる限り垂直と水平方向に移動し、人間の六感には頼らない方針をとり、目印の白樺(図3、図5の⑤)付近の写真を拡大して、B7ブッシュに入る登路を種々考案して、方向と距離とを頭に刻み込み、たとえ間違った方向をとっても決して深追いしてはならないと痛感していた。 この攻撃には伊藤氏の都合がつかず、父は欠勤届を出してきたが、生徒を誘う訳にはいかず、八高山岳部の現役3名が同行した。 5日夜、岩小舎へ到着し、6日朝、屏風岩を眺めると、目標であるB7ブッシュのあたりに、鮮やかな黄色に紅葉した一本の灌木があった。これは、絶好の目標になると喜んだ。(左下ル-ト図の△印)  八高テラスまで登り、父・横井氏、武藤氏・水谷氏とアンザイレン(たがいの安全確保のためザイルで体を結び合うこと)し、目印の白樺⑤へきた。垂直に約20m登ると傾斜が急になり、その境がバンドのようになっているところへきた。8月にはバンドに沿って右に行き中央カンテを越して北壁へ回り込み、左に行ってT7テラスに達し、登攀不可能な岩壁となった。そこでちゅうちょなく真上に登り、すぐにB10ブッシュの大灌木地帯を脱して、身体が空中に突き出しているという感じになった。 八高テラスまで登り、父・横井氏、武藤氏・水谷氏とアンザイレン(たがいの安全確保のためザイルで体を結び合うこと)し、目印の白樺⑤へきた。垂直に約20m登ると傾斜が急になり、その境がバンドのようになっているところへきた。8月にはバンドに沿って右に行き中央カンテを越して北壁へ回り込み、左に行ってT7テラスに達し、登攀不可能な岩壁となった。そこでちゅうちょなく真上に登り、すぐにB10ブッシュの大灌木地帯を脱して、身体が空中に突き出しているという感じになった。左右ともに急峻な壁となって、このル-トだけブッシュが真上に一筋続いている。夢にまで見た「可能性あるル-ト」へ入ったのである。約30m登りDフェ-ス下のオ-バ-ハングにぶつかる。ブッシュは突き出た岩の末端をはうように左に伸びている。約5mでDフェ-スの下部とEフェ-スの境の幅1mほどのブッシュまじりの浅い垂直の岩溝に入った。灌木の根にしがみついて、じりじりと高さを増していく。 上を見上げると、あの目標の黄色い灌木が眼前15mほど上にある。約7mブッシュにすがって登ると、B10ブッシュから続いていたブッシュ群はここで終わっていた。 右上はDフェ-スのオ-バ-ハングした絶壁が頭上にかぶり、左はEフェ-スのすべすべした70度の壁である。その境には深さ1cm、幅5cmくらいの溝が約7m左上方に続いている。しかしその7mが登れそうにない。父は市販のハ-ケン(登攀の安全確保の支点を作るため岩の割れ目に打ち込むくさび)を打とうとするが役に立たず、鉄棒の一端をとがらせ、他端を輪にした自家製のハ-ケンを苦労して打ちザイルを通してぶら下がって安全性を確かめて、これを手がかりに登ろうとしたが、胸のあたりの岩が突き出ていて登れない。人の肩に乗れば登れると気づいて、強力パ-ティ2名だけで登ることにし、いったん下降して、武藤氏と二人で登攀することにした。  ハ-ケンを打った場所でトップを武藤氏と交代した。(どうして交代したか、父にも判らないと書いているが、リ-ダ-は慎重に考えて、難場で不用意にトップを交代してはならない。)父の足場が不安定なため、万一を考えて、乗っている直径3cmくらいのブッシュ一株にザイルを巻いて自己確保した。 体重70kgの武藤氏は父の肩に乗って2mほど登り、引き返して父の肩に帰り、しばらく休息の後、ふたたび登った。黄色の灌木の幹をつかんだかと思った瞬間、武藤氏の姿はなく、同時に激しいショックを全身に感じて、父は意識を失った。「ザイルをゆるめてくれ」という声に気付いてみると頭を下にしてつり下がっていた。緊張したザイルに手をかけて頭を上にするとそのまま登って、先ほどまで乗っていたブッシュのところまできた。確保のためにブッシュに巻いたザイルを徐々に緩めると、やがて武藤氏がどこかの足場に立ったらしくザイルは緩んだ。しばらく休んだ後、強引に引き上げると武藤氏は確実なブッシュにとりついた。父の手の指はあちこち皮膚が裂けて血が噴き出していた。約20mの距離を飛んだ武藤氏は、擦過傷ひとつなかった。ふたたびこの場所を試みようとしたが、父の左手の親指が全く動かず、退却することにした。 惨敗の苦汁を味わいつつ岩小舎から屏風岩の、先ほど武藤氏とつるべのようにつり下がったEフェ-スを仰ぎ、その上の武藤氏がスリップした場所よりもいっそう手ごわくみえる岩壁を凝視して、父はふりかかる恐怖の念を押し払うことができなかった。しかし予定はもう一日あるので、明日の用意にかかった。夜半から降り始めた雨は、翌日も終日降り続き、登攀は中止となった。  父は、この垂直の岩壁で起こった奇跡とも思われる生還の理由について、こう書いている。 「ザイルがブッシュの幹とナスカンと称する小型のカラビナ(ばね式の開閉部がある金属製の輪、物やザイルを接続するために使用)のくびれた部分に食い込み、それらと摩擦しながら伸びていったため、武藤氏には打撃を与えずにすんだ。また、武藤氏は完全に空間を落下したので、無傷であった。」 この当時、制動確保という概念はなかったが、後に、父はこの経験から、登山綱切断防止装置を発明する。 |

||

―勝つための条件― <不可能性との闘い> その年の秋も終わり、次の攻撃は来年の夏、その間の10ヶ月が準備期間となった。 この夏の攻撃で、「可能性あるル-ト」の開拓に敗れた父は、初登攀をあきらめるべきかどうか、深く悩む。そして、目的を果たすためには、人間の登攀力が奇跡的に強くなることと、登攀用具の飛躍的な改良を必要とすると確信した。しかし屏風に優る力の発見は生命への危険を伴って、たとえ勝てたにしても紙一重の差であろうと思われた。 |

||

| <意外な伏兵>  屏風岩登攀のパ-ティの編成は登攀力がキ-ポイントであるが、次の攻撃は伊藤氏と父によって敢行することは既定の事実であり、その構成は考えられる最強の戦力と考え、その鉄の団結にいかなる不安もなかった。 屏風岩登攀のパ-ティの編成は登攀力がキ-ポイントであるが、次の攻撃は伊藤氏と父によって敢行することは既定の事実であり、その構成は考えられる最強の戦力と考え、その鉄の団結にいかなる不安もなかった。しかし突然、伊藤氏と父の戦力をぐらつかせる新しい要素が出現した。 12月に入って朋文堂発行「山小屋」131号に屏風岩の記事を載せたという連絡が伊藤氏からあったので、それを購入した。本の表紙には「穂高屏風岩正面登攀」と大書きしてあり、伊藤洋平氏が戦時中の登攀から今年秋の登攀までを詳記されていた。 父は伊藤氏が発表したことについては異存はなかったが、問題点が2つあった。 第一の問題点は、昭和19年10月5・6日の大野・伊藤両氏の登攀を屏風岩正面岩壁初登攀としていることである。前記したように、この時の登攀は、懸案の大岩壁の上部を既登の慶応稜P3に逃げたル-トである。これは正面岩壁の初登攀とはいえず、慶応稜P3に至る北壁ル-トの初登攀とするべきである。父は伊藤氏と共に、正面岩壁の初登攀を目指しているのに、なぜこのような発表をされたのか皆目わからなかった。 第二の問題点は、屏風岩横断ル-トを完成したのは「石岡繁雄・伊藤洋平」とされていたことである。事実は松田武雄氏・豊田耕雄氏・父が完成させたもので、伊藤氏はその時頭痛で参加していない。 このことから、父は伊藤氏への怒りをつのらせるが、ともに登攀を誓った貴重な存在として、その思いを封印した。しかし、松田・豊田両氏を支援する鈴鹿の人々の不満はつのり、父に影響を与え続けた。 |

||

| <慣習律を無視して> 屏風岩をもう一度整理してみると、岩壁の至る所に確保に十分な、あるいは手がかりとなりうる程度の灌木が生えていることと、それらの灌木はつながっている訳ではなくて、灌木と灌木の間にはいたる所岩壁が露出していて、それらの岩壁はハ-ケンも効かず登攀不可能か、登れたとしても長時間を要する。勝つ方策として、「可能性あるル-ト」は奇跡の回廊ではなかったが、可能性のもっとも大きいル-トであることに変わりはなかった。このル-トを断ち切っている壁をいかにして突破するかが問題であった。写真や双眼鏡による偵察によれば、登路を阻む壁の長さは、いずれもおよそ30m以内で、その上にはたいてい強力な灌木が生えている。その灌木を利用して、投げ縄を使用することを考え付いた。 投げ縄の方法は、径4mmの絹製のパラシュ-トに使用した紐にカラビナを分銅代りにつけて、真上のブッシュに投げて紐をくぐらせ、紐を緩めて下りてくるカラビナをつかみ、紐に補助ザイルを結んで、紐とザイルを交換して、このザイルにすがって腕力で登るのである。 しかし、この投げ縄は決定的な武器にはならない。実際に実験してみたらカラビナの分銅が届くのはせいぜい10mくらいであった。だから30mの登攀であれば、下20mは投げ縄は使えない。また斜め上の登攀にも使用できない。だから投げ縄に期待をかけ過ぎることはできないが、極めて有効な武器となる。 しかし、投げ縄による登攀は、最初から計画され、その練習も行ったという前例はなかった。その上、別の問題もあった。投げ縄は岩登りの慣習律に反しているという強い主張があったのである。 父はそのことを知りながら、あえてそれに反し、使える戦力にしなくてはならないと決心した。 |

||

ここでお話を中断して、その頃の石岡家の様子を記さねばならない。 ここでお話を中断して、その頃の石岡家の様子を記さねばならない。山のこととなると、なりふり構わずお金を使い続け、本業の中学教師にも身の入らぬ父を祖母は罵倒して止むことがなかった。 父は昭和21年9月頃より、「わかもと製薬株式会社」のPH研究属託研究員となり、お金を稼ごうとしたが焼け石に水で、とうとう昭和22年3月31日をもって旧制神戸中学を退職して、「ホダカ商会」という電気屋を営むようになる。戦後で物がなく、母がリュックを背負って名古屋の加藤無線や中野無線に部品を買出しに行き、父が組み立てるラジオや蓄音機などは飛ぶように売れた。それで得たお金は山行きに消えていったのだが。 |

||

<両刃のやいば> 投げ縄を登攀に使用することを実現するためには、パ-トナ-の伊藤氏にその旨を伝えて、一緒に練習しなければならない。しかし、伊藤氏は投げ縄という慣習律に背くやり方を良しとするだろうか。遠い鈴鹿まで練習に駆けつけるだろうか。また、伊藤氏が鈴鹿に来るためには、「山小屋」131号に掲載した『屏風岩正面岩壁初登攀』と『横断ル-ト完成』の件を陳謝、訂正するように進言しなければならないが、伊藤氏は受け入れないだろう。 父は、投げ縄という最終手段を取るか、パ-トナ-を失うかの狭間で悩み苦しんだ。そしてついに、メンバ-変更という裏切り行為を行うことが頭によぎり始める。 神戸中学山岳部の松田氏は優れた運動神経を持ち、岩登りにも抜群の手腕を持っていた。しかし経験が薄く、ハ-ケンも打ったことがなかった。 従来の登攀ならば、リ-ダ-がトップを登り、パ-ティの登攀力はリ-ダ-の登攀力にほぼ等しいというのが常識であったので、松田氏をトップとして起用する訳にはいかなかった。 登攀力は、行動力(天賦の身軽さ、体力と技術)と判断力(知性)の総合であるが、屏風岩では双方とも、とくに行動力では人間の限界が要求されるだろう。そういう状態で、しかも生死紙一重という時に、身軽さと知性を兼ね備えることが可能だろうか、と悩みぬいた。 |

||

| <分業作戦> 父は行動力と判断力を分業させるという構想に思い当たった。 神中山岳部の部員を含むパ-ティで、父は判断力のみに集中し、岩場登攀の技術的な努力は若い部員に任せてしまうという構想であった。 これ以外に屏風岩に勝つ見込みはないと判断した父は、伊藤氏との登攀に終止符を打った。そして、この危険な登攀のトップに少年を起用するというという登り方や慣習律を破る投げ縄という方法には、厳しい批判があるだろうが、いかなる非難も甘受する覚悟を決めた。 眼前に迫った闘いの登攀パ-ティは、父を含めて3名とした。 困難な登攀においては2名で登るのが常識であったが、先生と生徒一対一では、気づまりだろうと考えたことと、生徒2名とすれば、互いに励ましあい、未知の力をいっそう高めるのではないかと考えたからである。けっきょく、昨年度山岳部リ-ダ-の本田善郎氏と、今年度リ-ダ-の松田武雄氏を同行することにした。 |

||

| 旧制神戸中学山岳部 昭和21年度リ-ダ- 本田善郎氏  |

同じく 昭和22年度リ-ダ- 松田武雄氏  |

|

<母校に背を向けて> このパ-ティ編成で、投げ縄・分業作戦・若さの力、運動神経と投てき力抜群の松田氏を擁して、心置きなく屏風岩との決戦に挑むことができる。伊藤氏とのパ-ティと比べて、格段の違いがあることは疑いがなかった。 一週間後に迫った出発準備のため忙しい日々を送っていた頃、伊藤氏からの手紙を受け取った。一足先に入山して、屏風岩攻撃まで、涸沢で八高山岳部の合宿に加わって、ハ-ケンを用意して待っている。とのことであった。 ここにきて、二者択一の苦しい決断を迫られた。パ-ティを変更した理由を伊藤氏に告げるために涸沢へ行くか、伊藤氏はもとより八高山岳部からも絶縁されることを覚悟して涸沢に行かずに、攻撃を実行に移すか、である。 ここにきて父ははっきりと気付いた。「山小屋」131号によって鈴鹿に重苦しい雰囲気ができたとき、ただちに京都の伊藤氏を訪ねて鈴鹿に連れて来て、鈴鹿の関係者に陳謝させ、同時に「山小屋」紙上に訂正文を発表させるべきであった。父は伊藤氏の先輩としてその義務があったのだ。それができるかどうかは別として、全力を尽くすべきであった。父はその時それに気づきながら、屏風を登りたい一心で、伊藤氏との決裂を怖れてその義務を怠ってしまったのだ。 父にはかねて一つの信条があった。人間のつながりつまり<信>こそは全てに優先する。それなのに友情を捨てて屏風岩を選んでしまった。 それは、父たち関係者の可能な限り最良の条件をもって、破れて悔いのない、岩壁に不可能の焼印を押しても心残りのない状態で、向かいたかったからである。伊藤氏との恩讐を越えて到達しなくてはならないものであると考えた。それに応える道は、最良の条件をもって立ち向かうことだけである。 |

||

| <地形とル-トの関係> 岩壁完登のための「可能性あるル-ト」としては、これまで述べてきたル-ト1本だけということになる。このために、Bフェ-スとCフェ-スの境が通過できるか否かの判断と、Cフェ-スのル-トの選択とは非常に慎重にしなければならなかった。 次に武藤氏のスリップした場所は、もし登れたとしても、その先で前進不能となった場合に退却しなければならないが、斜め右下への下降であるため懸垂で下っても途中で振られて、初めの場所に降下することができない。これに備えて、ここの登攀にさいして、トップはザイルの他に細紐を腰に結んで、B7ブッシュに達した後、細紐の先端をB7ブッシュに、下端をB10ブッシュの先端のブッシュに結んで壁に残しておく。そして退却のさい懸垂の案内とすることにした。 |

||

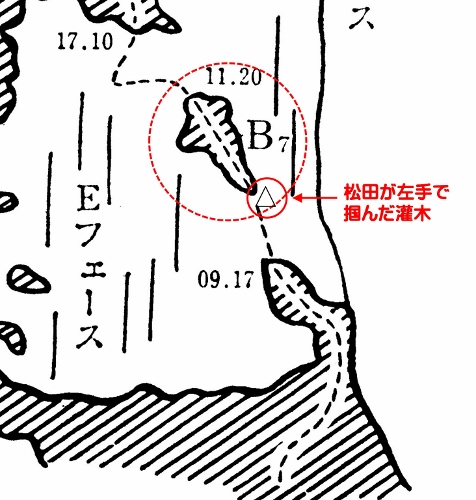

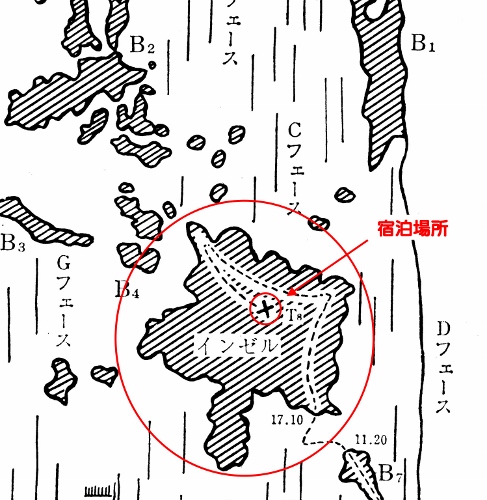

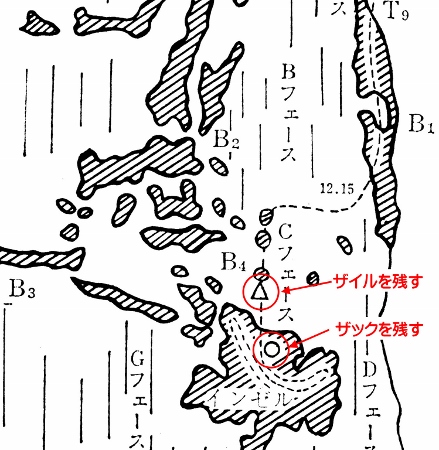

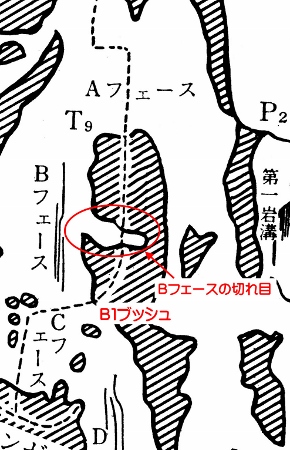

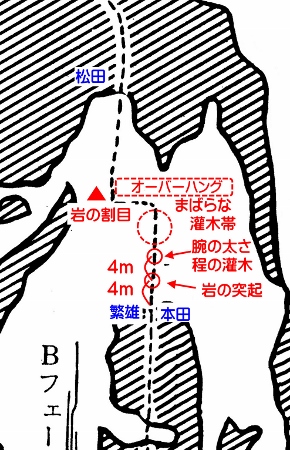

| <第五次攻撃―完登> 昭和22年7月24日~27日 隊員:石岡繁雄・本田善郎・松田武雄 7月21日、神戸中学山岳部15名上高地より横尾岩小舎に入りテントを張る。神中山岳部は、去年の涸沢合宿の時とは違い、装備も全員が特大のリュック、ピッケルも揃い、山岳部としては上々のいでたちであったが、やはり全員が地下足袋であった。 徳澤を過ぎて湿地帯まで来たとき、上から降りてくる八高山岳部の2名と出会った。2名は「涸沢では伊藤先輩が石岡さんの入山を待って屏風岩をやるつもりでいるが、八高山岳部現役の考えとしては、屏風は石岡さんを中心とする神中山岳部だけでやってもらうのが良いと思う。」というのである。どうやら涸沢では父の思いと違うことが起きているようであった。それを聞いて、屏風を伊藤氏に内密でやることについて、肩の荷が軽くなった感じであった。 人事を尽くして天命を待つという透明な気持ちで、その日は早く寝た。  7月22日、朝よりしとしとと雨、天幕を打つ。昼より天候が回復したので、屏風への徒渉点を探す。屏風岩第二ルンゼの押出しが、横尾谷に合流している付近にある大木を切り倒し、架橋をかける。神中橋と名を刻む。約2時間を要す。明日の天候を祈りつつ就寝。 7月23日、昨日同様、朝方雨。8時頃雨が止んだので神中山岳部の新部長、赤嶺先生を隊長とする小槍隊が、屏風攻撃の3名を残し出発する。 残された3人は第二ルンゼの滝あたりの岩場で軽いトレ-ニングを行う。3人とも体の調子は最良である。 午後、河原のテント前で明日の持ち物を吟味しリュックに詰める。携行品:30m,15mのザイル各1本・投げ縄用その他の細紐50m・ハ-ケン40本・カラビナ9個・ハンマ-3本・絹製ツェルト(3人集まって頭からかぶる袋)200g1個・リュック2個・懐中電灯2本・携帯燃料・ロ-ソク・マッチ・屏風岩の写真数枚・時計・カメラ・わりご弁当各1食分・おこし及び乾パン3日分・空豆1袋・するめ3枚・水筒2本・記録用紙・鉛筆・ウィンドヤッケ・各人、シャツ2枚,地下足袋,雨用わらじ1足。 その後、付近の木の枝で投げ縄の練習をする。 16時、夕食と明日の食糧の準備をする。夕食にはなけなしの御馳走を動員した。 日が暮れた頃、突然、岩小舎の前を走るように軽装の男が飛び出してきた。八高山岳部の日比氏であった。「神中の連中、内緒で屏風をやってびっくりさせるんじゃないか、ちょっと見てこい。」という伊藤氏の命令で、様子を偵察に来たという。本田氏が言葉巧みにごまかして、21時頃日比氏は涸沢へ帰って行った。 7月24日 6:05 快晴。朝食を済ませ出発。3のガリ-までは涸沢から下りてくる伊藤氏に会うのではないかと気になり、足の運びも知らず知らず早くなる。 6:50 T0(取り付きテラス)に達する。汗で濡れたシャツを着替えて、シャツの上に石を乗せて残すことにする。 8:10 B10ブッシュを突破し八高テラスに出る。 8.30 目印の白樺を右に見て分岐点のバンドに達する。わりごの飯を少し食べて、ザイルをつけ、ハ-ケンとカラビナを予定通り分配。  父がトップでB10ブッシュから垂直に上に伸びている一列のブッシュを登る。Dフェ-スの下をトラバ-スし、Eフェ-スとの境の垂直の壁に達する。ここで初めて各個の登攀に移る。頭上間近に迫る昨年失敗した場所の確保に役立つと思い予定のごとく捨て縄を作り、灌木と父たちのザイルを結合した。このため補助ザイルとして持ってきたセクリタス15mの先端約2mを切った。この外国製のザイルを切ることは、体の一部を切られるように思った。そして、更にブッシュを伝って登り、B10ブッシュの終点、昨秋逆さにつり下がったブッシュに到達した。 父がトップでB10ブッシュから垂直に上に伸びている一列のブッシュを登る。Dフェ-スの下をトラバ-スし、Eフェ-スとの境の垂直の壁に達する。ここで初めて各個の登攀に移る。頭上間近に迫る昨年失敗した場所の確保に役立つと思い予定のごとく捨て縄を作り、灌木と父たちのザイルを結合した。このため補助ザイルとして持ってきたセクリタス15mの先端約2mを切った。この外国製のザイルを切ることは、体の一部を切られるように思った。そして、更にブッシュを伝って登り、B10ブッシュの終点、昨秋逆さにつり下がったブッシュに到達した。9:17 予定通りトップを松田氏と変わり、父はミドルとなり、昨年同様自己確保した。松田氏は、打合せ通りためらいもせず父の肩に乗りするすると登って行った。昨年武藤氏が落ちた秋になると黄色く紅葉する木に触れたとたん、左手だけでぶら下がった。そして、左手の懸垂でぐっと体重を持ち上げると右手を上部のブッシュにかけ軽く飛び上がるように上に出た。  まずは第一難関を突破したのだ。松田氏の十分な確保で、父も登りB7ブッシュに入る。その上にB7ブッシュとインゼル(中洲のように浮かび出た斜面や露岩帯のこと)の間の壁があるはずなので、松田氏に偵察に行かせる。 まずは第一難関を突破したのだ。松田氏の十分な確保で、父も登りB7ブッシュに入る。その上にB7ブッシュとインゼル(中洲のように浮かび出た斜面や露岩帯のこと)の間の壁があるはずなので、松田氏に偵察に行かせる。垂直に近い草付きの壁を3mほど登ったところで「先生だめです。」と悲観した声が聞こえて、そのまま下降してきた。父も代わって登ってみたが、約5mの間ブッシュが切れて、幅広いフェ-ス(岩盤)が露出している。フェ-スの上方には、インゼルらしいブッシュが見えるが、フェ-スの中央が大きく帯状に突き出ているため、投げ縄は不可能だし、登ることなど考慮の余地もない。やむを得ず、松田氏に目印のための手拭を岩壁にハ-ケンで打ち付け残すように指示する。 11:20 夕方までにまだ7時間あるので、ここで頑張ることにし、本田氏に登ってくるようにいう。本田氏が登り口のオ-バ-ハングを通過してつり下がる。全体重が父の肩にかかる。強引に引き上げて、この上が難場であることを告げた。本田氏は「食料は3日間は大丈夫です。」と平然とうそぶく。登攀以来初めて3人で爆笑した。  そら豆をかじりながら攻撃方針と隊の安全について計画を立てた。壁の真上と右側は階段を逆さにしたようで登攀は絶対不可能である。「可能性のあるル-ト」奇跡の回廊の中のB7ブッシュとインゼルの間には確かに階段があった。しかしそれは逆向きの階段だったのである。 父はB7上端のブッシュの枝に乗って左側を偵察した。インゼル全体を形成する大岩壁が断崖のように空中に突き出ている。10mほど先に1本の枝が、インゼルの中から下の壁に向かって長々と空中に垂れ下がっていた。これがインゼル攻略の切り札になると直感した。しかしそれに至るまでの壁が手がかり、足がかり共に皆無であるが、ハンマ-で壁に穴をあけて作る方法を試みることに決意した。 次に穴掘り作業者の安全確保のため、捨て縄を頑丈な木の根元にかけ、これにカラビナをつけザイルを通した。これで穴掘り作業者に危険はない。眼下は豆粒のように見える横尾谷まで、何の障害物もなく切れ落ちている。ここで危険な作業が出来るのは絶対の安心感あったから可能だったのである。二人の生徒に言わせると「先生が確保していてくれると思うと、なにも恐ろしいものはありません。」老骨が下にいて縄を持っていたところで、実際にはたいしたことはないのだが…と父は思った。 穴掘り作業は、その二人によって行われた。右手で岩にしがみつき、左手だけで硬い花崗岩の岩盤に、深さ1cm幅3cmほどの穴を掘るのに約50分かかることが判った。何とかインゼルへの道が開けた。父はその後、6時間以上に渡って岩を砕くハンマ-の伴奏つきで、この上もない展望を欲しいままにしながら、ソラマメをかじり続けていたのである。  その間に、6本のハ-ケンと大小8個の穴が刻み込まれた。そして、夏の日もようやく暮れようとして、足下の森林地帯に投げかけられた屏風の大きい影が、しだいに面積を増していった。 「先生!もう松田だったら上の枝に飛びつけると思います。」と本田氏が緊張した声で言う。 「先生やります!確保たのみます。」 父は肩に絡ませていたザイルにぐっと力をこめる。やがて、ザイルの持ち上がる手ごたえと共に数メ-トル、ザイルはするすると登った。 「先生登りました!」松田氏の喜びにはちきれそうな声が響いた。 父は6時間振りに腰を上げると、青黒い絶壁に刻まれた穴とハ-ケンの連打に、良くやってくれたと言う感謝に目頭を熱くしながら登ったのである。 17:10 本田氏は何本かのハ-ケンを抜いた後、元気いっぱい登って来た!  垂直のインゼルを予定通り松田氏を先頭に登ってゆく。40mほど上がると今までの径3cmくらいのブッシュから、腕くらいの灌木が3本縦に並んでいる、ちょっとした溝のような所へきた。父はこの付近をオカン場(仮眠場所)と決めてリュックを灌木に結び、インゼルの右上部のDフェ-スとCフェ-スの境の部分の偵察に出た。図の点線が、そのル-トである。明日一日かかれば何とかなるだろうと、オカン場に戻り各人適当な灌木を選んで、約5m間隔でまたがった。  眼下の河原に張られたテントに目を向けたが確認が出来ない。目印にツェルトを張ろうと思いつき、3人で協力して岩壁の上に純白のツェルトを広げた。父たちがインゼルにいることに気付いた仲間が、動揺しているのが判った。 まもなく、闇の中に沈みかけている河原から煙が立ち始めた。父たちは3人無理に一緒になって、わりごに残っていたご飯を噛みしめた。やがて星が瞬きはじめ、下界は黒一色に包まれた。 突然、真っ暗な闇の中から一条の光が目を射る。何か信号を送っているらしい。モ-ルスのできる本田氏が受信の合図を送る。 「コヤリセイコウ、ソチラハドウカ」と横尾谷。 「アスハ、セイコウノミコミ」屏風。 「ガンバレ」横尾谷。 「ガンバリマス」と打ち返す。 無数のライトの光が点滅して、やがて一つ消え二つ消えて再び真の闇となった。 寝付かれぬ夜がこの上もなく長いものに感じられた。 7月25日 3:55 夜半からの雨がやみ、眼下の樹海が雲の動きにつれ雲の彼間から次々に姿をみせはじめた。荘厳な一瞬であった。 「おい、岩が濡れているからワラジを履くぞ。」と叫んで父は地下足袋の上にワラジを着けた。 5:00 水筒の水がほとんど残っていないので、朝食を摂ることもできず攻撃開始。 まず本田氏を先頭にインゼルの左端にいたりブッシュに沿って垂直に登る。約5m程登って、動きが止まりコツコツと岩を叩く音が絶え間なく聞こえる。 「ハ-ケンを打つ場所がないんです。どうしてもだめらしいです。」本田氏はついに1cmも登れないまま引き返してきた。 やむなくパ-ティを逆にし、インゼルの右上まで引き返して、長さ40mのインゼルの上端に沿ってCフェ-スを眺めながら、左へ左へと動いて、その間にCフェ-スを登るル-トを発見しなくてはならない。  インゼルの左端、先ほど本田氏が手こずったところよりも手前に、やや可能性のありそうな場所が一箇所だけある。傾斜約70度以上(小槍南面の傾斜に匹敵する)、真上約15m先に径約3cmの短い灌木が1本あり、その先にはブッシュが二株ほど重なって見える。その部分の岩壁には、バンドが横に続いているように見える。懸案のBフェ-スとCフェ-スの境はバンドを持っていたのかと安心した。 インゼルの左端、先ほど本田氏が手こずったところよりも手前に、やや可能性のありそうな場所が一箇所だけある。傾斜約70度以上(小槍南面の傾斜に匹敵する)、真上約15m先に径約3cmの短い灌木が1本あり、その先にはブッシュが二株ほど重なって見える。その部分の岩壁には、バンドが横に続いているように見える。懸案のBフェ-スとCフェ-スの境はバンドを持っていたのかと安心した。 さて、いよいよ大岩壁突破の運命を決するCフェ-スの登りである。最初の約8mは比較的小さいリス(岩の割れ目)に恵まれ、ハ-ケンを打つことが出来た。それでも確実に入ったのは三本くらいで、その他の十本以上は数ミリ程度しか入らなかった。それも極端に曲がっている。それらが手がかり、足がかりである。この不安定なハ-ケン梯子を、本田氏と松田氏が交互に築いていった。 私は何度も「無理をするな!帰れ!!」と叫んだが、答えはいつも「がんばります!」だけだった。最後に確実なハ-ケンが打ち込まれたが、その上はハ-ケンも打てず、穴も掘れず、最後の手段の投げ縄しかないことを伝えて来た。というのは傾斜は一様であり、真上に灌木があって投げ縄には絶好の条件であったからだ。下から眺めるとハ-ケンに吊り下げられた松田氏の体は、岩壁に垂直に大地に水平に横たえられ、大きなモ-ションで頭上約7mの小さい灌木の根元めがけて、カラビナの分銅を投げてはたぐりよせ、たぐり寄せては投げつける。やがて疲れると、本田氏と交替した。  何度も交代しながら続けるうちに遂に成功して、パラシュ-トの紐とセクリタスの13mとが入れ替わった! 松田氏が疲れて降りて来ると、本田氏が渾身の力をふりしぼってセクリタスを握って登った。本田氏の手が灌木の幹にかかった。登ったなと固唾を呑むと「だめだ!」と悲痛な叫びをあげ、そのままザイルにすがって落下するように降りてきた。本田氏は全身で呼吸しながら、「松ちゃんならきっとできる!」という。 9:05、松田氏が代って登っていく。そして細い灌木をつかむとそのまま身を躍らせて灌木の上へあがった。声をかけても返事がない。それきりイライラするほど無言のうちに時間が過ぎていった。父があとで登ってみて判ったのだが、この場所では立ち上がることも振り返ることも難しい。長さ50cmの細い一本の灌木に両足をのせ、岩壁を背にしてその幹を両手で握ってうずくまり壁から振り落とされずにいるだけがやっとである。本田氏にしても父にしても上からの確保があり、またそのザイルを両手で持って立ち上がることができたのだが、トップの松田氏はどうやってこの位置で立ち上がったのか。 突然、上から悲痛なうめきがした。 「先生、ブッシュが折れかかっています。」しかしどうしようもない。松田氏との間のザイルが残り少ないことに気づいた父は、本来なら自分が登らねばならないのだが、上は難場だと思い、本田氏にザイルを解かせて松田氏の確保をさせ、父もザイルを解いて本田氏の結んでいたザイルの端で結んだ。これで松田氏と父との間のザイルは30mとなった。  松田氏は不安定な折れかかった灌木の上に苦心して立ちあがった。岩壁を撫で回してみても5mmの凸凹もなく、もちろんハ-ケンも打てない。やむなく頭上5mのブッシュに向って投げ縄を始めた。これは比較的容易に成功したが、セクリタス13mは足下にかかったままで外せない。しかたなく5mmの細引きにすがって強引に登った。そして、ブッシュにたどり着くとその上にまたがった。このブッシュは先ほどのブッシュの三倍ほどあった。さらに頭上3mのところにある同様なブッシュの株を見上げた。この間の壁も同様に手がかりも足がかりもない。今や投げるべき投げ縄もない。しかし不屈の闘魂と松田氏の才能は、この不可能としか思われない岩壁を自力で屈服させたのである。こうして、ついにCフェ-スを完登して、Bフェ-スの真下に達し、一株のブッシュに馬乗りになった。 松田氏は不安定な折れかかった灌木の上に苦心して立ちあがった。岩壁を撫で回してみても5mmの凸凹もなく、もちろんハ-ケンも打てない。やむなく頭上5mのブッシュに向って投げ縄を始めた。これは比較的容易に成功したが、セクリタス13mは足下にかかったままで外せない。しかたなく5mmの細引きにすがって強引に登った。そして、ブッシュにたどり着くとその上にまたがった。このブッシュは先ほどのブッシュの三倍ほどあった。さらに頭上3mのところにある同様なブッシュの株を見上げた。この間の壁も同様に手がかりも足がかりもない。今や投げるべき投げ縄もない。しかし不屈の闘魂と松田氏の才能は、この不可能としか思われない岩壁を自力で屈服させたのである。こうして、ついにCフェ-スを完登して、Bフェ-スの真下に達し、一株のブッシュに馬乗りになった。「登ってゆくぞ」と父は登り始めた。  10:30、上からの援助のもとに、懸命の力をこめて登ってゆくと、最初の灌木に達した。ブッシュにまたがって火のような呼吸をしずめる。やや落ち着いて松田氏から下がってきているザイルを握りしめ、ブッシュを眺めるとただ一本の灌木は根元から20cmくらいのところで二つに折れて、今にも空中に飛び散ろうとしている。今や恐怖を感ずる余裕もない。松田氏からのザイルにすがって立ち上がると、垂れ下がっている細引をつかんでよじ登り、つぎの灌木にしがみついた。ここまで来るとBフェ-スとCフェ-スの境がよく判る。バンドはどこへ消えたのか?十数年岩を歩いた父も、下から眺めた岩と実際が、これほど異なるものかと驚いた。さらに上へ3m松田氏のまたがっている一株のブッシュの根をつかんでぶらさがった。「松田、俺の座る場所は?」「ああ、弱った」ブッシュには一人しかまたがれない。二人は灌木をにぎり足をブッシュの根方に突っ込んで腰を曲げて向かい合った。それでも背後の岩壁にハ-ケンを一本打ちカラビナにザイルを通すことができ、一息した。  Bフェ-スは何十メ-トルかのどす黒い直立の壁で、その上に頂上のブッシュの片鱗が見える。B1ブッシュはBフェ-スの切れ目に当たる部分で岩が露出しているが、他は濃密なブッシュである。B2ブッシュは予想に反して、ブッシュがまばらで、約1m置きに何十本かの灌木が連なっているが、何よりもこの場所からB2ブッシュに移ることが出来ない。飛び付けば移れると松田氏は言うが、本田氏と父にはそんな真似はできない。B1ブッシュの方へは5cmくらいの切れ切れの岩のバンドが続いている。当初はB2ブッシュに入ってAフェ-スを避けるつもりでいたが、今やそれは叶わない。予定のコ-スの変更を決意して本田氏を引き上げることにした。 Bフェ-スは何十メ-トルかのどす黒い直立の壁で、その上に頂上のブッシュの片鱗が見える。B1ブッシュはBフェ-スの切れ目に当たる部分で岩が露出しているが、他は濃密なブッシュである。B2ブッシュは予想に反して、ブッシュがまばらで、約1m置きに何十本かの灌木が連なっているが、何よりもこの場所からB2ブッシュに移ることが出来ない。飛び付けば移れると松田氏は言うが、本田氏と父にはそんな真似はできない。B1ブッシュの方へは5cmくらいの切れ切れの岩のバンドが続いている。当初はB2ブッシュに入ってAフェ-スを避けるつもりでいたが、今やそれは叶わない。予定のコ-スの変更を決意して本田氏を引き上げることにした。本田氏を引き上げるためには、まずリュックを引き上げねばならないが、リュックを置く場所もないので、リュック1個はインゼルに残し、他のリュックは本田氏が背負ったまま登ることにした。本田氏がリュックの中身を一つ一つ報告する。父はそれを吟味して残す物を決めたが、残すことに決めた物に対して限りない惜別を感じた。帽子、水筒、ナイフなど、父の初めての山行き以来十数年間、父と共にあった物である。けっきょくリュック1・空のわりご3・空の水筒1・帽子3(ただし八高山岳部と神中山岳部のバッチを外させた)・ナイフ1・携帯燃料・ロ-ソク・乾パン1袋をインゼルに残した。 父は自己確保した後、松田氏と協力して片手と口を使ってザイルを輪の束にした。とたん松田氏がわずかな足場をくずし、父の視界から消えた。松田氏の体は50cmほど下がっただけであったが、父は消え失せてしまったような衝撃を受けた。松田氏が灌木にしがみつき、ふたたび元の位置に戻ったが、下では赤子ほどの岩がうなりを上げて二つ、三つ本田氏の近辺を落ちて行った。 父は大体の見当でザイルを空間に投げた。「本田!ザイルは届いたか」「届きません」ふたたびザイルを輪にして投げる。今度はうまく届いた。 11:15、松田氏と二人で渾身の力をふるって、リュックを背負ったままの本田氏を引き上げた。「セクリタスが取れません」本田氏が足下で叫ぶ。「壁にそのまま残せ」本田氏の頭がぽっかりと現れた。  「そのままそこで待て、松田がトラバ-スする」 「そのままそこで待て、松田がトラバ-スする」 父はふたたび自己確保のザイルを解いて、松田氏との間隔を20mくらいにして結んだ。松田氏は畳の上にでもいるかのような軽快な動きでB1ブッシュに向い、四本のハ-ケンが打たれ、B1ブッシュに達して強固な灌木にまたがった。父はザイルを解いて松田氏との間のザイルのたるみを取り、結び直してトラバ-スにかかった。トラバ-スの距離は約15mで、最後の5mが手がかりも足場もなくかぶっていて困難だった。ついで本田氏がリュックをを背負って通過した。 父はふたたび自己確保のザイルを解いて、松田氏との間隔を20mくらいにして結んだ。松田氏は畳の上にでもいるかのような軽快な動きでB1ブッシュに向い、四本のハ-ケンが打たれ、B1ブッシュに達して強固な灌木にまたがった。父はザイルを解いて松田氏との間のザイルのたるみを取り、結び直してトラバ-スにかかった。トラバ-スの距離は約15mで、最後の5mが手がかりも足場もなくかぶっていて困難だった。ついで本田氏がリュックをを背負って通過した。12:15、三人はB1ブッシュに集まり、だまって疲れた顔を見合わせた。激しい渇きのために食欲はなく言葉もなかった。父は梓川と横尾谷の分岐点を背景に、本田氏の姿をカメラにおさめた。(この写真を後から現像してみると、本田氏の顔は本人も自分であると認めることができないような別人だった。その顔は幽鬼が漂っているように思われた。)  ふたたび垂直に近いブッシュの登攀が始まった。たえまない緊張と極度の疲労で自己の行動すらはっきりしなくなってきた。まもなく灌木が突然小さくなりあたりが急に明るくなった。父はそこがBフェ-スの切れ目だと気付いた。垂直の岩場が終わると、細い灌木まじりの岩場に入った。本田氏の確保をしなければと思ったが、松田氏との間のザイルが引っ張られるので留まることが出来ない。心ならずも登ってゆく。やがて傾斜が少し緩くなり、ホッとしていると松田氏が何か叫んでいる。停止しているらしい。やがて松田氏に近づくと「先生、すごいオカン場です!」と足下を指さす。よく見ると、完全に覆いかぶさったブッシュの下に、ちょうど人一人寝られるくらいの苔のついた岩のバンドが隠れている。まもなく上がって来た本田氏もすっかり感心してしまう。インゼル以来、手のひらの広さの場所さえ無かったのだ。ここを通過して約5m上がるとブッシュが完全にきれ、覆いかぶさるようなAフェ-スにル-トは断たれた。 ふたたび垂直に近いブッシュの登攀が始まった。たえまない緊張と極度の疲労で自己の行動すらはっきりしなくなってきた。まもなく灌木が突然小さくなりあたりが急に明るくなった。父はそこがBフェ-スの切れ目だと気付いた。垂直の岩場が終わると、細い灌木まじりの岩場に入った。本田氏の確保をしなければと思ったが、松田氏との間のザイルが引っ張られるので留まることが出来ない。心ならずも登ってゆく。やがて傾斜が少し緩くなり、ホッとしていると松田氏が何か叫んでいる。停止しているらしい。やがて松田氏に近づくと「先生、すごいオカン場です!」と足下を指さす。よく見ると、完全に覆いかぶさったブッシュの下に、ちょうど人一人寝られるくらいの苔のついた岩のバンドが隠れている。まもなく上がって来た本田氏もすっかり感心してしまう。インゼル以来、手のひらの広さの場所さえ無かったのだ。ここを通過して約5m上がるとブッシュが完全にきれ、覆いかぶさるようなAフェ-スにル-トは断たれた。 13:35、Aフェ-ス。岩壁が完登できるか否かの鍵を握る最後の難関である。父の闘魂がふたたび燃え上がった。トゲトゲした灌木に立ち上がると岩壁に指をついてバランスをとり、Aフェ-スを仰いだ。中央部分の突き出した約20mの壁である。父がB2ブッシュを捨ててB1ブッシュに入るのを嫌った原因は、このAフェ-スの絶望的なプロフィルが脳裏に焼き付いていたからである。しかしこれを北壁側へ回り込んでしまえば、慶応稜のP2にゆくことになり、正面岩壁完登にはならない。父の闘魂は今にも倒れんばかりの肉体に宿りつつも、北壁側へ回り込むことの安易さを猛烈に拒否し続けた。 13:35、Aフェ-ス。岩壁が完登できるか否かの鍵を握る最後の難関である。父の闘魂がふたたび燃え上がった。トゲトゲした灌木に立ち上がると岩壁に指をついてバランスをとり、Aフェ-スを仰いだ。中央部分の突き出した約20mの壁である。父がB2ブッシュを捨ててB1ブッシュに入るのを嫌った原因は、このAフェ-スの絶望的なプロフィルが脳裏に焼き付いていたからである。しかしこれを北壁側へ回り込んでしまえば、慶応稜のP2にゆくことになり、正面岩壁完登にはならない。父の闘魂は今にも倒れんばかりの肉体に宿りつつも、北壁側へ回り込むことの安易さを猛烈に拒否し続けた。やっと、目前4mの所に耳のように突き出した岩の突起を見出した。松田氏の投げ縄は問題なく成功した。岩角に垂れ下がった細い紐にすがって、松田氏は突起にかじりつき、岩の突起にザイルをかけ、父の強力な牽引のもとに、足を突っ張って身体を壁に垂直にし、ふたたび頭上のブッシュに向って投げ縄を始めた。十回、十五回、ついに紐はかかった。その紐にすがって松田氏は、頭上8mにある腕ほどの灌木の幹にぶら下がった。そしてするすると灌木を登って馬乗りになった。松田氏は、その上に2~3m置きに生えたブッシュ目指して登り出した。10mほど登るとザイルは止まった。「先生ダメです。登れません!」と松田氏の叫ぶような声が聞こえた。父はCフェ-スの登りと同様、松田氏との間のザイルを30mとして、本田氏をザイルから離した。やがて音もなくザイルが動き出した。松田氏が左、Bフェ-スの上方へトラバ-スしてゆくようにみえる。それから30分くらい経ったころ、松田氏が突然素晴らしく大きな声で「先生!登りました!!」と歓喜の声を上げた。  恐るべき問題の岩壁がついに人間の手に落ちたのだ。登攀不可能の象徴は、今こそ人類の軍門に下ったのだ。屏風岩は、悠久の太古から永遠の未来へと流れる時空の中で、いま初めて人間の通過を許したのだ。 ザイルは残すところ7~8m。「登るぞ!」と怒鳴ってもぜんぜん返事がない。ザイルは死んだように動かない。5分以上も経ったころ、父はやむなくザイルを引いてみた。松田氏が何か言っているらしいが全く判らない。ザイルをふたたび強く引いてみたとき、何か固い物に引っかかっていることが判った。本田氏と二人でぶら下がってみたが少しも動かない。父はやむなく、どこに引っかかっているかも判らないザイルにすがって、よじ登ることにした。しかし、父の疲労しきった身体では、このような腕力だけのオ-バ-ハングの登攀は不可能な状態にあった。約5m登ると、握力が抜けていくのを感じた。必死になってザイルを掌に一回巻こうとしたが、どうしてもできない。悲痛な絶望感とともに、そのまま石のように落下した。とたん、ぐっと足に圧力を感じて不思議にも立ったままの姿勢で止まっていた。掌が焼けるように痛い。火のような呼吸をつづけながら「残念だ!残念だ!!」と口走った。残り少ない水筒の水を1cmほど口に移した。水は口中で消えて喉まで達しない。父は上からザイルで引っ張ってもらわないと上がれないことが判ったので、本田氏に8m上のブッシュまで登らせ、父は本田氏の強い牽引で登った。そこから上を眺めるとブッシュが重なって見え、それに伝わってザイルを握って登れば、容易に登れるように思えたので、本田氏より先に登ることにした。しかし容易ではなかった。2~3m置きに生えている灌木を伝って登るのだが、手がかりか足がかりかのどちらかにしかならず、すべすべの壁に身体を寄せたまま空中に振り落とされないように、灌木の幹に立っていなければならない。ザイルが上から垂れ下がっているので安心感があるが、トップの松田氏はじつに苦労したことだろう。  まもなく父は頭上が大きくかぶっていて何ともならない所へきた。見るとザイルはブッシュで折れ曲がって水平に左に向っている。父はブッシュにつかまって左を覗き込んだ。600mの虚空が足下に消えており、その中を赤黒い垂直の壁が続いて、ザイルだけが空間に垂れ下がっている。父は思わず息を呑んだ。松田氏が〝だめだ”と言った場所だと判った。足を踏み出そうとすると空間に振られそうで渡れない。ここでスリップしては致命傷なので、落ちても3mほどですむようにザイルを結び直した。思い切ってザイルを手がかりに足を踏み出すとそのとたん重心は父の身体から離れ、ザイルは緊張して空中に向って大きく傾いた。父は態勢を立て直すと足場を求めてトラバ-スして、無事オ-バ-ハングの下を抜けることができた。眼前に傾斜70度ほどの赤褐色の約5mのスラブ(凸凹のない1枚岩のなめらかな岩壁)が現れた。そのスラブの上部に岩の突起があり、ザイルはその隙間を通っている。父はふとその先を見て愕然とした。ザイルはその先2mで終わり、岩壁の上に垂れ下がっていて、松田氏の姿がない。思わず「松田!!」と叫ぶと、思いがけなく頭上10mくらいのところで元気な声がした。「とうしたんだ」「ザイルがひっかかって、どうしても上がってこないのでザイルを解いて登りました」実際、この悪場でザイルが上がって来なければそうするよりないだろう。「おい!俺はどうなるのだ。そのザイルに吊り下がっているのだ!」「えっ!!」松田氏の色を失った声が洩れた。松田氏にしてみれば、自分にさえ登れたのだから先生なら至極簡単に登ってくるものと思い込んでいたのだろう。岩との摩擦だけで止まっているザイルにすがって3mほど登った。突起の基部に達したとたん、ふたたび全身の力が抜けていくのを感じた。あらかじめこうなるのを恐れて、登るたびに掌にザイルを巻き付けていたので、握力が無くなっても落下せず、掌の摩擦だけで完全に吊り下がった。やがてその摩擦もはずれると、Bフェ-スに向って矢のように落下した。幸いにもザイルを短く結び直していたので、短い振り子のように今トラバ-スした下を円弧を描いて回転し、勢い余って身体が振動した。止まるとさっき登って来たブッシュにつかまった。しかし立ち上がる気力がない。物干しざおにかけた洗濯物のように、幹に腹をあて、頭と足をだらりと下げてしまった。たとえようもないほど苦しかった。いたたまれなくなって、死力を尽くしてザイルを解き、機械的に数メ-トルの余裕を持たせて結び直すと、そのまま幹から転げ落ち、またしても垂れ下がった。もはやザイルを解く力もない。そのとき本田氏の声を耳にした。父はいつのまにか本田氏のいる所まで落ちていたのである。父は本田氏の耳に口をあて、かろうじて下に降ろさせることを理解させた。父はそれでも正規の懸垂の姿勢をとって、本田氏の確保と懸垂によって一気にAフェ-スを降下すると、ブッシュの有無も確かめずそのまま横になった。死ぬのではないかと思われる苦しさがしばらく続いたが、やがて呼吸を整えて頭を上げた。「先生!先生!!」と絶叫する松田氏の声が錐で刺すように耳に痛い。 まもなく父は頭上が大きくかぶっていて何ともならない所へきた。見るとザイルはブッシュで折れ曲がって水平に左に向っている。父はブッシュにつかまって左を覗き込んだ。600mの虚空が足下に消えており、その中を赤黒い垂直の壁が続いて、ザイルだけが空間に垂れ下がっている。父は思わず息を呑んだ。松田氏が〝だめだ”と言った場所だと判った。足を踏み出そうとすると空間に振られそうで渡れない。ここでスリップしては致命傷なので、落ちても3mほどですむようにザイルを結び直した。思い切ってザイルを手がかりに足を踏み出すとそのとたん重心は父の身体から離れ、ザイルは緊張して空中に向って大きく傾いた。父は態勢を立て直すと足場を求めてトラバ-スして、無事オ-バ-ハングの下を抜けることができた。眼前に傾斜70度ほどの赤褐色の約5mのスラブ(凸凹のない1枚岩のなめらかな岩壁)が現れた。そのスラブの上部に岩の突起があり、ザイルはその隙間を通っている。父はふとその先を見て愕然とした。ザイルはその先2mで終わり、岩壁の上に垂れ下がっていて、松田氏の姿がない。思わず「松田!!」と叫ぶと、思いがけなく頭上10mくらいのところで元気な声がした。「とうしたんだ」「ザイルがひっかかって、どうしても上がってこないのでザイルを解いて登りました」実際、この悪場でザイルが上がって来なければそうするよりないだろう。「おい!俺はどうなるのだ。そのザイルに吊り下がっているのだ!」「えっ!!」松田氏の色を失った声が洩れた。松田氏にしてみれば、自分にさえ登れたのだから先生なら至極簡単に登ってくるものと思い込んでいたのだろう。岩との摩擦だけで止まっているザイルにすがって3mほど登った。突起の基部に達したとたん、ふたたび全身の力が抜けていくのを感じた。あらかじめこうなるのを恐れて、登るたびに掌にザイルを巻き付けていたので、握力が無くなっても落下せず、掌の摩擦だけで完全に吊り下がった。やがてその摩擦もはずれると、Bフェ-スに向って矢のように落下した。幸いにもザイルを短く結び直していたので、短い振り子のように今トラバ-スした下を円弧を描いて回転し、勢い余って身体が振動した。止まるとさっき登って来たブッシュにつかまった。しかし立ち上がる気力がない。物干しざおにかけた洗濯物のように、幹に腹をあて、頭と足をだらりと下げてしまった。たとえようもないほど苦しかった。いたたまれなくなって、死力を尽くしてザイルを解き、機械的に数メ-トルの余裕を持たせて結び直すと、そのまま幹から転げ落ち、またしても垂れ下がった。もはやザイルを解く力もない。そのとき本田氏の声を耳にした。父はいつのまにか本田氏のいる所まで落ちていたのである。父は本田氏の耳に口をあて、かろうじて下に降ろさせることを理解させた。父はそれでも正規の懸垂の姿勢をとって、本田氏の確保と懸垂によって一気にAフェ-スを降下すると、ブッシュの有無も確かめずそのまま横になった。死ぬのではないかと思われる苦しさがしばらく続いたが、やがて呼吸を整えて頭を上げた。「先生!先生!!」と絶叫する松田氏の声が錐で刺すように耳に痛い。「ああ、許せよ松田、君が信頼していたバッカスは、かくももろかったのだ」自責の念で全身がうずく。父は上半身を起こして、ペタペタとはりつく舌に妨げられながら、本田氏と次のような会話を交わした。「松田は壁を登り切っている。あとは大丈夫だから二人で先に帰れ。俺はここに残る」「まっちゃんと二人でなんとしても引き上げます」「いやだめだ。上のトラバ-スは非常に難しい。無理すれば三人とも絶望だ。とにかく先に帰れ。そしてテントに着いたらすぐ使いを涸沢と上高地に走らせ、伊藤洋平君に連絡してくれ。伊藤君以外にここまで来る者は絶対にいない」「いや、我々がすぐ来ます」「だめだ、疲労しているからついてきてはいけない。とにかく伊藤君に連絡する以外に手はない。そして杉浦さん(鈴鹿山岳会)に救護用の重湯などを用意してもらってくれ。俺はこのまま二日くらいもつはずだ…」「…」本田氏が木の上でオイオイ泣き出した。父は目をつむってふたたび横になった。本田氏のすすり泣きと、いつもと違った激しい言葉に、本田氏が伊藤氏に救援を求めたくないと思っていることと、救援を頼んでも応じてくれないかも知れないと考えていることを感じた。伊藤氏が父の危機を知った時、もつれがいかに強かったとしても、全力をあげて救援に来てくれることに、父はなんの疑いも持たなかった。むしろ父は、こういう状態になることを心のどこかで望んでいたような気がした。 やがて本田氏が父の所にリュックを降ろした。「おい、懐中電灯を持って行け」「いや、いりません」それでも本田氏は登るのをためらっていたが「帰れ。帰って伊藤君に救援を頼んでくれ」と父は頑固に譲らない。「では先生、お元気で…」「気を付けて行けよ…」本田氏が登り出した。父は急に呼び止めて「テントに着いたら、三のガリ-から懐中電灯を点滅してくれ」と付け足した。それから父は長い間目をつむっていたようだった。突然上から松田の元気な声が「先生!今から引き揚げます」と怒鳴ってきた。急に父はこれが最後の別れになるような気がして、限りなく登りたいと誘惑された。しかし、目をあけても岩壁にザイルはない。「先に帰れ!」と怒鳴りかえす。しばらく時が経った。おそらく二人は、ザイルを投げても、このようなオ-バ-ハングの壁では届くはずがないことに気付いたのであろう。「先生!先に帰ります」 「先生!お元気で…」「先生!お元気で…」を繰り返しながら二人の声はしだいに消えていった。  底知れぬ死の静寂が激しい孤独感を誘う。 底知れぬ死の静寂が激しい孤独感を誘う。落ちていた投げ縄用の細引きで自己確保した。リュックも細紐に結んだ。邪魔なハンマ-は肩から外して枝にかけた。リュックを引きずり懸垂の姿勢で降りはじめた。あのみごとなオカン場を心に描きつつ… 5mも下がったと思うと、ぽっかり空いた穴の中のオカン場に達した。上部はほとんどブッシュに包まれ幅30cm、長さ約3mで苔までついている。父はそのまま目を閉じた。リュックの中には一握りのおこしと、ソラマメ、するめが若干残っているはずである。だがこの乾いた喉は絶対に通過しない。この状態で一両日持つかどうか、全く自信がなかった。 疲れが休まると、はなはだしい渇きを全身に感じた。絶望的に目を見開いて、見るともなく岩壁に目を移した。その瞬間、父は信じられないものを見た。テラスのBフェ-スよりの岩壁から今にも滴り落ちようとする銀色に光った。。。水滴だ!!思わず上半身を起こし、飛び起きると岩壁に唇を当てた。唇がちょっと冷たかっただけだった。唇を離してみると、次の水滴が出来ようとしていた。10滴。。20滴。。。水の分子は口中の細胞に浸み込むように入ってゆく。喉をやっと通過して胃に浸みるように達した。限りなく冷たい液体に胃は歓喜の声をあげた。 「ああ、我助かれり!」 この奇跡!!昨夏の屏風岩攻撃以来、ただの一度も発見できなかった水滴が、今ここで得られようとは! 父はただ神に感謝した。 空になった水筒を喜びに震える手で、水滴が落ちてくるところにあてがった。水滴は4秒に一度の割で落ちて来た。父は、Bフェ-ス寄りに頭を向け、横になって水滴が水筒に入る幽かな音を楽しみながら頭上の岩壁を眺めた。約30mのオ-バ-ハングの壁が頭上までブッシュ一つまとわず、真っ直ぐに続いている。もし頂上からの落石があれば、岩に一度も触れることなく当たるのだ。その岩壁に付着した苔が水滴の源なのだ。5分もすると、待ちきれずに水筒の水を口に移す。先刻までの絶望的な気持ちは吹っ飛び、同時に二人のことがとても心配になり始めた。しかし、無理に気を静めて横になっていた。 急に目印にツェルトを張ろうと思い立ちリュックを開いた。 リュックの中身を苔の上に丁寧に並べた。  カメラ・懐中電灯・ツェルト・7,8本のハ-ケン・3個のカラビナ・するめ・ソラマメ・一握りのおこし、それが父の全財産であり、人間の香りのするものであった。 カメラ・懐中電灯・ツェルト・7,8本のハ-ケン・3個のカラビナ・するめ・ソラマメ・一握りのおこし、それが父の全財産であり、人間の香りのするものであった。父は立ち上がってツェルトをブッシュの上に張った。岩小舎からも、槍へ登る道からも良く見えるはずだと思った。 張り終わると、また横になり、なにげなく見上げると、テラスの中央、ちょうど父の腹の上約50cmのところに、大人ほどの大きさの不安定な岩があるのに気付いた。全接触面積1cm2ほどで壁にひっかかっているのである。いつ落ちるか判らない。やむなくBフェ-スと反対側、北壁寄りのテラスの隅に、身体をその上の灌木から細引きで吊って、足を空間に投げ出して休息するより方法はなかった。ホッと一息すると食欲が起き、残り少ないおこしをかじって、ソラマメを一つひとつ糊のようになるまで噛み砕いた。 やがて夕闇が迫って、星座が見え始めた。二人のことが急にまた心配になる。岩壁にもたれて3のガリ-を見下ろした。懐中電灯が点滅している!狂喜して、直ぐに懐中電灯を取り出し、こちらからも点滅した。間違いなく3のガリ-、その上点滅信号である!疲労した二人の体力では、あの猛ブッシュをこんな時間までにはとても帰りつくことが出来ないと先刻まで思っていたが、そんな気持ちは消し飛んで、ただ無事に着いたと思い、わけもなく嬉しかった。安心した父は、ツェルトをブッシュからはがして、それを被って寝ることにした。 7月26日 顔にかかっている絹布の冷たさにふと目覚めた。夜の冷気がすべてを包んでいた。夏の星座はすでに落ち、秋の星座群が展開していた。父は星座の様子から午前1時頃だろうと思った。  「龍」がいた。「ヘルクレス」がいた。東の空に昇ったばかりの「牡羊」が淡い姿を浮かべていた。  じっと眺めていると、星たちは父の運命を悲しんでいるかのようであった。すべてが闇の中に沈み、横尾の水音だけが大地の存在を示していた。 じっと眺めていると、星たちは父の運命を悲しんでいるかのようであった。すべてが闇の中に沈み、横尾の水音だけが大地の存在を示していた。父は闇の中に一歩も進むことが出来ないのを、今こそしみじみと感じた。 この一歩の空間が、人間界と父とを断ち切っている障壁であった。生の世界と黄泉の世界との境界であるとも思った。生命なきはずの屏風岩の息吹と鼓動が聞こえる時である。父は自分自身の存在さえも忘れて、闇の中を見つめていた。  激しい空腹のためか、再び目覚めた時はツェルトが白く目に映り、夜が明けたのかと思って立ち上がった。しかし常念岳の上の空がちょっと白んでいただけで、横尾谷は未だしじまの中にあった。黒い空とやっと青みがさした空の境あたりに明けの明星が恐ろしいほど大きく強い光で輝いていた。岩壁はやっと輪郭を現し始めていた。そこには父が降りてきたときの細紐が、星の光を受けてかすかに光っていた。かくして屏風岩と父との二人だけの一夜は、無言のうちに明けようとしていた。 次に目覚めた時には、もう太陽はカンカン照って、すべては眩しく輝いていた。青空には一片の雲もなかった。父は確保していた細紐を解いて、水筒の置いてある所へ行ってみた。水が溢れて水筒を包んでいる布が濡れていた。水滴の落ちる間隔が15秒くらいになっていた。 昨日、目印のためにツェルトを張った所へ、ふたたびツェルトを広げて、元のテラスの端にもどって落ち着いた。 父は残り少ないソラマメをかじりながら、眼前に展開する山々を眺めた。美しい絵画のような景観であった。父はかって、人生は美しさを感じるためにあるのだと考えていたことを思い浮かべた。山で真に美しい景色に出会うと、シャッタ-を切るように目をつむったり開いたりしてその風景を記憶する習慣があった。そのようにして得られた心の絵画は、父の日常生活を限りなく潤わせてくれる珠玉となっていた。ただそれが他の人に分かつことが出来ない孤独な喜びであることに、一抹の寂しさがあった。しかし今眼前の風景を覚え込もうとしても空腹のために気力がなく、目をつむったとたんに跡形もなく消えてしまう。 そのとき、父の脳裏には「山小屋」131号が甦った。あれほど父を翻弄したはずの「山小屋」131号だったが、今はすっかりしぼんでいた。それどころか、それに感謝したい気持ちさえ芽生えていた。もしあれがなかったら、伊藤氏と父のパ-ティは、その弱点に気づかず屏風岩へ赴き、その結果、屏風岩を登攀不可能な岩壁として位置づけたにちがいない。それどころか分業作戦を誕生させ、伊藤氏に代わって少年たちを檜舞台に立たせた。 激しかった登攀を思い出しているうちに、その成功が分業作戦によるものであっことを、今こそ、全身の震える思いで感じ取った。しかし、それにしても父は、少年たちについて行くことすらできなかった。もし父がザイルのトップの作業をしていたら…思うだに身の毛のよだつものがあった。 父は、自己の力の足りなさを思い、同時に幸運を思った。とりわけ日本一の大岩壁が外国人によって初登攀される心配のなくなったことが、無上に嬉しかった。 時間が少しずつ経過して、父は腰かけたまま横尾谷を眺めていた。不意に、今この瞬間、父を救助すべく全力を挙げて処理している人々があることを感じた。それどころか伊藤氏を隊長とする八高山岳部が、総力をあげて一歩一歩接近しているかもしれないのだ。 父は急いで救助隊の出発する時間と、登攀に要する時とを精密に分析して計算した。午前中には、遅くとも午後2時には到着できると信じた。 伊藤氏が来るのだ!屏風岩の登攀と友情との両立は、どんなに探し求めても、生まれなかったはずだった。それが今また伊藤氏と手を握り合い、ザイルを結び合うことが出来るのだ。 父は昨秋以来、すべてを犠牲にして屏風岩に夢中になった。戦力を高めるために、友を裏切るか、それとも屏風をあきらめるかの二者択一のふちに立たされた。その結果、友を裏切る道を選んでしまったのである。父は、この社会は進歩と友愛とからなっていて、その中でも大切なのは、心からの友愛に基づく協力であると固く信じてきたはずだった。しかし、友達を裏切ると言う最大級の背信行為を敢えておこなったのだ。父は伊藤氏とも八高山岳部の現役とも、今後永久にザイルを結ぶことのない道を選んでしまったのだ。しかし、父は半ば失神状態の中で、とっさにその伊藤氏に救いを求めた。その無意識の声こそが二者両立という、天来の名手だったのだ。600mの絶壁の、あと5mというところで、父の力を失わせたのも、このように憩いのテラスで命の水まで用意したのも、すべては進歩と友愛の両立という、人間界では不可能なことを可能にさせるための、造化の神の仕業だったのだ!父は神のなせる業の奥深さに感嘆するとともに、限りなく大きな慈愛を全身に感じて、突如として涙が溢れ、止めどなく頬を流れた。 涙が止まった時、造化の神の裁きの公正さにひたっていた。背信の応酬は穢れた伊藤氏も父も、ついに大岩壁の通過を許されなかった。屏風岩登攀の輝かしい栄誉は、すなわち神の奥座敷に上がることのできたのは、純真な二人の少年だけだったのである。 もはや一点の疑いもなく、また心の動揺もなく、伊藤氏が父を救うために懸命の努力をしていてくれることを感知できた。伊藤氏と手を握り合うことに対するぎこちなさはなくなっていた。それを神の摂理として受けとっていたのである。 昨日までの激しい動きの為か、全身の筋肉がむずむずする。しかしもどかしく思えば思うほど、時間の経過があまりにも遅い。急速度に時を経過させるためにはなにかに夢中にならなければならない。父は、悪夢のように過ぎ去った2年間のことをしみじみと思いかえした。 極度の空腹のためか、どうしようもない苦痛が突然襲いかかった。じっと座っていることがこの上もなく苦しい。なんでもいいから岩を登ってみたいという強い欲望にかられる。ぐっと目をとじ、歯を食いしばって苦しみに耐えようと努力する… |

||

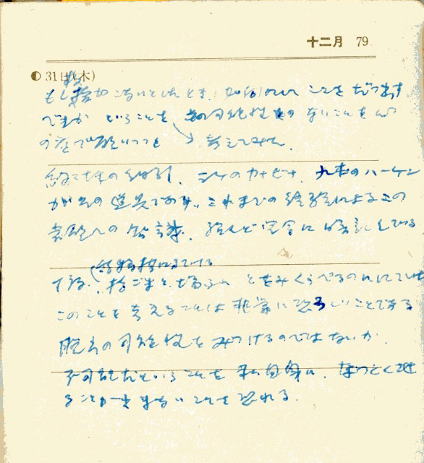

父はこの頃の山行きには「昭和17年版 山日記」を携行していたようである。この時、父がその手帳に記した文章が左のものである。 父はこの頃の山行きには「昭和17年版 山日記」を携行していたようである。この時、父がその手帳に記した文章が左のものである。解読清書した文を以下に記るす。 もし、救援がこないとしたとき、如何にしてここを脱出すべきかということを考えてみた。その可能性のないことを心の底で願いつつも。 約20mの細引き、3ヶのカナビナ、9本のハ-ケンがその道具であり、これまでの経験によるこの岩壁への知識、殆ど完璧に暗記している。 丁度、詰将棋に於ける持ち駒と棋譜とを見比べるのに似ていた。このことを考えることは非常に恐ろしいことである。 脱出の可能性をみつけるのではないか。 不可能だということを私自身に納得させることが出来ないことを恐れる。 |

||

| この争いがどれほど続いただろうか。いつともなく、高まった苦痛が潮のように引いていった。 そして、また思索した。山に登ると言うこと。。。(長いその後の文章は、『屏風岩登攀記』をお読みいただきたい) いつしか驚くほど時が過ぎ去っている。屏風の影が横尾谷の森林の上に広がっているし、常念岳には明らかに夕陽がさしている。待ちに待った予定の時刻はとうに過ぎている…。 いったいどうしたというのだ!背面の屏風の頭から回って来ようと、直下の北壁から登って来ようと、朝、岩小舎を発っていれば、午後2時にはここに到着できると言うことは絶対に間違いない。ということは、救援隊は今朝出発していないということになる。 ああ、あの時刻に本田氏と松田氏が三のガリ-に着くと言うことは、絶対にあり得ないことだ。しかも二人とも懐中電灯を持っていなかったのだ…。だとすれば、あの三のガリ-からの点滅信号はなんと見たら良いのだろうか。一昨夜テント地で、あれほど華やかに点滅していた懐中電灯の光が、昨夜は全く点らなかった。炊事の煙も昨夕から今日にかけて一筋も昇らない。いったい父たちの大舞台は父を残してどこへ行ったと言うのだ。父がここにいるということは、目印のツェルトによって昨夕から判っていたはずである…。父には想像もできない新しい、おそらくは不吉な事件が、仲間たちに起こっていることは、もはや疑う余地がない。言い知れぬ不安がしだいに高まってゆく。 水筒に落ちていた水滴も、今はほとんど止まっていた。 父は生への執着がそれほど強くないことを感じた。それは、父の山での運命についてある種の覚悟のようなものを作り上げていたからであった。そして、父の運命に完全に身を委ねることに少しの不満も感じていないことをもう一度確かめた。  だが、突然故郷で父の帰りを待っている三つになる子供のことを思い浮かべた。空腹による肉体的苦痛が、絶望的なほど激しくこみあげて、同時に焼け付くような自責の念が襲ってきた。山にちなんだ名を付けられ、しかも父を失ったこの子は、大きくなって私のことを聞かされてどのように父のことを思い起こすのだろうか。心が痛む。もう一度抱きしめてやりたいという腕のうずきを感ずる。  老いた両親の顔が引き続いて現れた。山のことでは、あれほど親不孝を重ねてきた父である。それが今ついにこのようなことになったのかと思うと、呼吸が荒くなってゆく。父はたまらなくなって目を見開いた。山々がぼんやりと展開していた。父にとって、山々は最も親しい友であるはずなのだ。物質や積み重なりでは断じてない。忘れることのできない恋人なのだ。これまでなにものにも屈することなく連綿として父を支配してきた山々への感情を、たとえ死を代償にしても捨てることはできないのだ。 老いた両親の顔が引き続いて現れた。山のことでは、あれほど親不孝を重ねてきた父である。それが今ついにこのようなことになったのかと思うと、呼吸が荒くなってゆく。父はたまらなくなって目を見開いた。山々がぼんやりと展開していた。父にとって、山々は最も親しい友であるはずなのだ。物質や積み重なりでは断じてない。忘れることのできない恋人なのだ。これまでなにものにも屈することなく連綿として父を支配してきた山々への感情を、たとえ死を代償にしても捨てることはできないのだ。こみあげてきた苦痛の高まりをやりすごした。山々を照らしていた夕陽が消え、夕闇の前兆が万物に投げかけられていた。もう何も考える気力がない。とにかく一晩ここで過ごそう。そして明日を待とう。父を思う人々は必ず全力をあげていてくれるのだ。どのような苦痛が襲ってこようと、定められたこの位置を動くようなことがあってはならない。すでに暗くなった岩壁にもたれたまま、放心したようにただ時と空間に身をゆだねた。 突然! まったくとつぜん、明瞭に、 「バッカス‼」と聞こえてきた。思わず、 「オ-イ」と返事をする。私は愕然としてよみがえった。 「ヨッペイ(伊藤洋平氏)だ。救援にきたぞ」 「ありがとう!ここだ」 「ようし、動いてくれるな」 「よろしい」 何が何だか判らない。よくも言葉がとっさに出たものだと思った。 やはり伊藤氏は来てくれた!素晴らしきもの、それは友愛であり人間であった。父はこの時、神の啓示がその全貌を現したことを知った。屏風岩の登攀と友情の両立という天来の妙手が結実したのを知った。 父は手を触れまいと決心した自己確保の結び目を懸命に解き、目印のツェルトをもどかしく外し、散らかっているハ-ケンなどをリュックに詰め込んだ。瞬時にこれらのことは終わったが、ふたたび唖然とした。その後暗くなっても何の音沙汰もない。ときどき叫んでみても返事はなく、死の静けさである。先ほど大声で話し合ったのがなんだか幻想のような気がする。しかし気を静めて待った。何とも言えない気分であった。 約2時間後に、ガチャガチャとハ-ケンの触れ合う音に思わず、「おっ」と声をかけると「やあ」ともう手を握り合っていた。伊藤氏の日焼けした顔を闇の中に感じた。 「ありがとう!」「いや、こんなに近くとは思わなかった」 まったく感無量だった。真っ暗な中で捨綱とカラビナが巧みに組あわされて、父の身体は伊藤氏のザイルに結合した。父はこの瞬間「山小屋」131号による歪みも、パ-ティ編成のしこりも、いっさいが霧散したことを悟った。  やがて伊藤氏はテラスに残り、父は伊藤・村山氏の間のザイルを手すりにして、Aフェ-スの下端に沿ってトラバ-スしはじめた。父のいたテラスを離れようとする瞬間、30時間の父の命を支えてくれたこの場所を、去っていくことに言い知れぬ寂しさを感じた。しかしその感情も第一岩溝にいる村山氏の何年振りかの懐かしい声を聞くとともに、あとかたもなく消え去った。 「どうですか」「いや、まったく助かった」村山氏は直径10cmほどの灌木に乗っていたが、すぐにその場所をゆずってくれた。杉浦氏の心をこめた暖かい友情の重湯を水筒の口からガブガブ飲む。何とも言えぬ嬉しさであった。 暗闇の中をトラバ-スしてくる伊藤氏を、ザイルを肩に回して確保した。肩を擦るザイルの摩擦が、父の胸にしまるような感動と懐かしさを与えてくれた。 ついで最後の岩場、第一岩溝を登ることになった。約15mのオ-バ-ハングと、その上にさらに5mのオ-バ-ハングがあるとのことだった。40mと30mのザイルが闇の中に垂れ下がっている。まず伊藤氏がザイルにすがって第一岩溝をよじ登った。暗闇の中、落下する巨石がたえず耳元をかすめるが、不思議に恐怖心はない。次に父が登り始めた。父は伊藤氏の力強い確保の下でよじ登った。そしてやっと外向に傾いた草付きのバンドに這い上がった。そこでは武藤氏(後に、名古屋工業大学学長)が灌木の根につかまっていたが、父の元気な姿を見て「バッカス。。。」と感慨をこめて言った。 最後の5mのオ-バ-ハングを登る時、落ちてきた頭大の岩が、ちょうど岩角に手をかけていた父の小指に当たった。焼けるような痛みに手は岩から離れ、父の身体はザイルに吊り下がった。暗闇の中でも指がだらりと外向きに垂れ下がっていることが判った。武藤氏の懐中電灯で照らし出された小指は、血の塊となって、血潮がぽたぽたと暗闇の中へ滴り落ちていった。武藤氏が手拭を割いて大きく包帯をした。手拭は瞬時に赤黒く変色した。 「どこだ!怪我はどこだ」と伊藤氏は懸命に父の体重を支えながら叫ぶ。 「小指だけだ」と父は答えた。しかし、父が、はなはだしい苦痛に軽い貧血を起こして、顔が青ざめていくのを見て「頭をやられていないかよく見ろ!水を飲ませろ。水だ!水だ‼」と叫んでいる。 ザイルに吊り下がっているため、身体がゆらゆらと動く。そのたびに冷ややかな岩肌が気持ちよく頬にふれた。武藤氏が水筒の水を口に注ぎ込み、ブドウ糖の粉末を頬張らせてくれた。やがて完全に元気を取り戻すと、伊藤氏と武藤氏に吊り上げられて、慶応稜P2に達した。 7月27日 テスリ用のザイルと、アンザイレン用のザイルとにはさまれて、もろい岩と灌木混じりの慶応稜を登っていく。誰の懐中電灯も尽きて、真の闇の中を六感に頼って登る。地形にあかるい伊藤氏が一行をリ-ドしてゆく。30分も経ったであろうか、突然傾斜がゆるくなって、背の低いブッシュの中に赤い焔が狐火のように揺れているのが眩しく目に入った。岩場の頭に達したのだ。そこでは枯れ枝を折って火を焚いていた赤嶺氏が、父の姿を見て、「よかった!よかった‼」と繰り返した。 時に午前1時20分であった。 一同5名ブッシュの中に座って、消えそうなたき火を囲んで語り合った。父はここではじめて留守中に起こった神中山岳部のできごとを知った。 今これを簡単に記すことにする。 7月25日 この日、神中山岳部と鈴鹿市体育協会山岳部の諸氏は、予定を変更して父たち屏風岩の登攀観察となった。  しかし、神中山岳部の益川氏は、同行をせがまれて連れてきた津中生の久留氏と共に常念岳に植物採集に出かけた。ところが二人は一ノ俣から約1時間の場所で道を誤り、急峻な崖をムチャに登り、途中で久留氏は落石に遭い30m落とされ、頭部に数カ所の傷を負って生死不明の状態になった。このことは午後4時過ぎに浜松高専の方によって横尾の神中テントに連絡された。 しかし、神中山岳部の益川氏は、同行をせがまれて連れてきた津中生の久留氏と共に常念岳に植物採集に出かけた。ところが二人は一ノ俣から約1時間の場所で道を誤り、急峻な崖をムチャに登り、途中で久留氏は落石に遭い30m落とされ、頭部に数カ所の傷を負って生死不明の状態になった。このことは午後4時過ぎに浜松高専の方によって横尾の神中テントに連絡された。一方横尾にいた人々は、Aフェ-ス上のブッシュが動揺するのを見て完登したものと思い込み、一部の人達が涸沢に向った。 遭難の報を聞いた神中山岳部は、ただちにテントを撤収して一ノ俣へ向かうとともに涸沢へ連絡した。涸沢にいた人々もすぐに引き返えす途中、Aフェ-スにツェルトが張られているのを連絡員から聞いて、三のガリ-から懐中電灯で発光信号を送った。父が25日の夜、本田氏と松田氏が下山したと思い込んで喜んだのはこの光を見てであった。もし、この光を見ていなかったら、一晩中二人のことが心配で眠ることはできなかったであろう。 一ノ俣への救助隊は、この夜遅くに現場に到着した。久留氏は岩塊を紅に染めて脈拍もほとんどなく、しだいに体温を失っていった。しかし、幸運にも医師が同行していたので必要な医療器具を携帯していて、処置が施された。現場にテントが張られ遭難者の安静は保たれた。 一方、父と別れた本田氏と松田氏は、Aフェ-スの上でザイルを捨て、土のついた水苔をかじりつつ、一歩歩いては倒れ、二歩歩いては倒れる本田氏を松田氏が強引に引っ張って岩場の頭に達した。午後6時5分であった。 無事に登頂できたのは、父が水滴に助けられたと時を同じくして、第二ルンゼの上に雪を発見したからである。この雪で渇きを癒し乾パンをかじって力を得て、屏風の頭から最低鞍部を経て、懐中電灯一つなく、真っ暗な中を午後10時55分横尾の岩小舎にたどり着いた。しかしここには杉浦氏他1名しかおらず、伊藤氏への連絡は明日と言うことになってしまった。 7月26日 松田氏は涸沢のテントへ走った。八高山岳部では、先輩の村山氏とリ-ダ-の武藤氏ほか数名がただちに最低鞍部から救援に向かった。また、本田氏は上高地に下る途中、涸沢に向う伊藤氏に出会った。本田氏は横尾へは向かわず一人で上高地にくだった。伊藤氏と同行しにくかったのだろう。伊藤氏は横尾に赴く途中で救出方法について考慮した。そして岩小舎に着くとすぐに杉浦氏の用意した救援物資を持ち、一ノ俣から帰っていた赤嶺氏と共に八高山岳部の後を追った。屏風の頭付近で追いつき、村山氏・武藤氏以外の人を帰して、翌日の朝食を持って来るように命じた。そして赤嶺氏を岩場の頭に残して、救出に赴き、ついに父と連絡がとれた訳であった。 5人が夢中で語り合っているうちに、もう夜明け前だ。皆横になって30分ほど寝た。父は指の痛みで眠れない。血でぐっしょりと重くなった左手小指を支えるように握ってみた。思えば山に登るようになってからはじめて消すことのできない焼印を押されてしまった。しかし、救援に来てくれた人たちに怪我がなかったことが、父にはこの上なく感謝すべきことだと思われた。また、岩壁の反撃がこの指に加えられたということにたいして、岩壁のユ-モアに富んだ愛情を感じた。それは岩壁が父にくれた形見の指輪であった。  そのうちに、夜は完全に明けた。残りの飯をたいらげ、 写真を1枚撮って出発する。 屏風の頭まで迎えに来るはずだった八高、神中山岳部の人達に「ヤッホ-」をかけたが答えはない。苦しいブッシュの砦を過ぎ、北尾根の最低鞍部に達した。「ヤッホ-」「ヤッホ-」と呼ぶが密生する緑の谷間へと消えていった。やむなく下の谷へと急坂を降りはじめた。誰もが湿った下草に足をとられて何度も転倒した。 しばらく降りると灌木がすけて視界が開けた。ふたたび叫んだ。見当もつかない遥か下の方から、明らかに「ヤッホ-」の声を空気が伝えてきた。 だいぶ降りて叫んだ時、私たちが降りつつあるガリ-の中で明瞭に返事があった。 「バッカス健在か?」「先生は??」あぁ松田氏の声だ!「無事だぞぉ」と赤嶺氏が叫ぶ。私は無言のまま下る。 「あぁ、無事だ!無事だ‼」パチパチ手を叩く音がする。  松田氏の小躍りする様子が目に見えるようだ。やや急なガリ-を滑り降りて左に曲がると、下から急ぎ足で登ってくる八高山岳部員2名をまじえた4名の人影が認められた。その4人の視線がいっせいに父の首から吊った左手の包帯に集まった。「バッカス!手は?」鈴鹿山岳会の伊藤氏(後の岩稜会副会長の伊藤経男氏)が口をきった。「いや、小指をちょっと」父が強いて笑うと、4人の顔に安堵の色が浮かんだ。父は、他の人々の視線を眩しく感じながら松田氏の手を強く握った。松田氏の目には光るものがあった。 松田氏の小躍りする様子が目に見えるようだ。やや急なガリ-を滑り降りて左に曲がると、下から急ぎ足で登ってくる八高山岳部員2名をまじえた4名の人影が認められた。その4人の視線がいっせいに父の首から吊った左手の包帯に集まった。「バッカス!手は?」鈴鹿山岳会の伊藤氏(後の岩稜会副会長の伊藤経男氏)が口をきった。「いや、小指をちょっと」父が強いて笑うと、4人の顔に安堵の色が浮かんだ。父は、他の人々の視線を眩しく感じながら松田氏の手を強く握った。松田氏の目には光るものがあった。岩小舎に着くと、3名の神中生がいて、飯を持って来たり三日間捨てられていた父の毛布を広げてくれたりした。彼らの心労の漂う遅い動きを追っているうちに父の目に、谷川の流れや深い林が次々に映り、魔界から人間界に戻ったことを初めて悟った。父の血を湧き立たせ、手に汗を握らせた仰ぎ見る屏風岩は、いまは一幅の絵のように思われた。 「確かにツェルトはなくなっている」鈴鹿山岳会の伊藤氏の感慨をこめた言葉に、父はふたたび岩壁を仰いだ。たとえそのまま墓標になったとしても悔いは残すまいと、二夜の星空に誓った岩壁を、父はもう一度ふり仰いだ。 |

||

| この後の父たちの行動を簡単に記しておこう。 しばらく休憩した後、一ノ俣に急いだ。一ノ俣の小屋に着くと、ちょうど担架に載せられた遭難者を小屋へ収容するところだった。夕方には東京医専の岩田氏が到着された。そして、すぐに治療にとりかかった。生命にかかわると思われるのは、頭蓋骨が数平方センチ陥没し、肉がぶよぶよに浮いている傷であった。意識のない遭難者がバカ力をだして暴れるので、数名の人達が身体を押さえつけていた。 そのうちに、遭難者の身体を押さえつけていた父がいつのまにか眠っていた。テントに移されて、しばらく寝た。また揺り起こされて、久留氏の手当てに続いて、父の小指の手当てとなった。血が固くこびりついた手拭をはぎとると、ねじれて醜く折れた小指が現れた。岩田氏は完全に砕けた骨をピンセットでつまみ出した。まっ白くて細い骨が、ランプの光をにぶく反射するピンセットの間に見えた。縦に裂け親指の二倍ほどの太さになった傷口を、糸で無理に縫い付けた。 「じつに安価な代償ですね」岩田氏は、小枝を削った即席の副木をあてながらつぶやいた。父は歯を食いしばりながらも強いて微笑した。かたわらには父の苦痛をわが身のことのように、じっと耐えている生徒たちの目と、遭難者の不規則な寝息とがあった。 その夜、天幕を押し流さんばかりの豪雨に目覚め、一日の差で雨をまぬがれた幸運をつくづくと感じた。 (その後、父の小指は、爪も綺麗についており、見た目には全く普通の小指と変わらないまでに回復した。機能的にも問題はなかった。ただ第二関節から上は骨がないのでどちらの方向にも曲がった。岩田医師の手当ての賜物だろう) 7月28日 負傷者を一日も早く病院に入れるようにとの医師の勧告もあり、父は早急に松本に降ろそうと思った。だが、上高地には運搬する人がいないということで、北穂高頂上の小屋建設の材木を伐っておられた小山氏兄弟(後の北穂高小屋の、兄小山義治氏と、神城スキ-ヒュッテの、弟小山章氏)を訪れた。小山氏兄弟は快諾され、仕事を中止してただちに雨の中を一ノ俣にきてくださった。そのことは関係者一同を強く感動させたのだった。無意識に暴れる遭難者を背負って、丸木橋や難路の多い道を下ることは、まったく命がけの仕事であった。丸木橋や危険な場所に来るたびに、神中の生徒たちによって手すり用のザイルが張られた。時には丸木橋の動揺を止めるために橋の下に入って人柱になったりした。平地になると神中の部員も小山氏と交代した。そして徳澤小屋に到着して、その晩は全員泊まったが、父だけは上高地に走って、松本に車を頼み、病院に連絡した。 7月29日 上高地で小山氏の背から無事トラックに移った遭難者および一行は、松本へ下った。「アイスキャンデ-」「アイスキャンデ-」遭難者の蒼白な唇からたえず漏れるうわ言は、トラックの中の人々の眉を一様に暗くさせた。久留氏はそのまま松本丸の内病院に入った。久留氏は、遭難以来34日経って初めて意識が回復し、その後完全に回復し、頭の傷あと以外は、なんら残るものはなかった。こうして危うかった久留氏の生命は、多くの方々の献身的なご尽力により、幸運にも辛うじて助かることができたのだった。 その夜、急行券を求めた父たち40名は、帰郷を急いだ。伊藤氏も、武藤氏も、八高、神中、鈴鹿山岳会の人々も同じ列車で仲睦まじく語り合った。父はしみじみ語った。 「ヨッペイのまいた種は、多くの人々の努力によって、ついに花を咲かせることができたのだ。そして、実を結ばせるべき蝶の役割をしたのが松田だったのだ」父は、松田氏のあの神技を夢のような気持で思い浮かべていた。 =完= |

||

短くまとめるつもりでいた「屏風岩」の初登攀でしたが、なかなかカットすることができなくて、延々と続いて、何と!1年4ヶ月もかかってしまいました。途中で思わぬ展示などがあって、気にしつつ長引かせてしまったことをお詫び申し上げます。 短くまとめるつもりでいた「屏風岩」の初登攀でしたが、なかなかカットすることができなくて、延々と続いて、何と!1年4ヶ月もかかってしまいました。途中で思わぬ展示などがあって、気にしつつ長引かせてしまったことをお詫び申し上げます。父の書いた『屏風岩登攀記』は1949年に初版本が出版されて、1974年には「思い出の山旅」と「戦後の登山」の部分を書き足して、出版されました。さらに1977年には、「墓参-ナイロンザイル事件の一断面」を書き足し、サイン入りで限定出版しました。1980年、中央公論社から文庫として「屏風岩登攀記」の部分だけを出版していただきました。 その後、絶版となり、晩年の父は私に遺言としてこの本の再販を委ねました。 2007年、父亡き後その想いを継いで、復刻版として自費出版いたしました。その本も、完売となり今は中古品でしか手に入らなくなっています。 いつの日か、どこかの出版社で、また『屏風岩登攀記』が再販されることを祈りつつ、長いお話しの幕を閉じたいと思います。 お読みいただき、本当にありがとうございました。 2014年12月10日 石岡 あづみ記 <この『屏風岩登攀記』は、父が教鞭をとりました豊田高専のOBの方がビデオにしてくださいました。その映像は、その方が運営されている以下のWebサイトでご覧いただくことができますので、是非ご覧ください‼ http://www.ccnet-ai.ne.jp/videostudioy/newpage16.html (このメインロビ-の頁の、「試写室A」をクリックしてください。同時に「バッカスの軌跡」と「氷壁を越えて」もご覧いただくことができます)> |

||

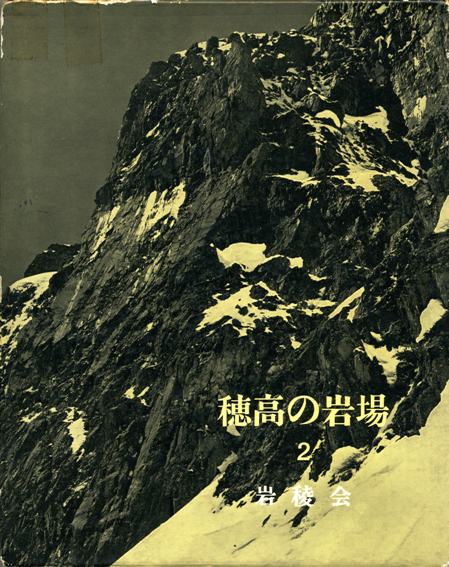

| 最初に記しましたように、岩稜会の著書『穂高の岩場 2』より 「屏風」の章を転記させていただきます。 この『穂高の岩場』は写真集に近いほど写真が多く掲載されていて 各岩場のル-トや難易度などが判りやすく記されています。 父の残しました資料などの整理作業の時に、その写真のネガやゲラも発見されました。 その写真は、父監修の下、岩稜会の方々が実際に岩場を登って、苦労のすえ写されたものです。 現像された写真を見て、使えそうにない時は「はい、撮り直し」と、 父はこともなげに言ったそうです。 その都度、何度も撮り直しに行かれた岩稜会の会員諸氏のご苦労は計り知れません。 2冊(1巻・2巻)の本の製作期間は、昭和29年春に朋文堂より依頼を受けてから、6年以上の歳月をかけています。 (途中でナイロンザイル事件が勃発して、中断もしたのですが) 掲載されている文や表などは、すべて父が書いたものです。 この2冊の本は、当時のロッククライマ-のバイブル書となり、今でもその中古本が高値で取引されています。 下の『穂高の岩場 2』のハ-ドカバ-の写真をクリックしてください。 「屏風」の章をご覧いただけます。  |

||