2013年5月8日起

|

「おじいちゃんは、アメリカで大金持ちになって、文字通り故郷に錦を飾ったんだね。」と私が言うと…

「いや、大金持ちじゃないよ。その頃に郷里に帰った人たちの中には、もっと金持ちがいた。まぁ、中金持ちくらいやな。」と父。

1920年(大正9年)7月頃、約20年間の移民生活を終えて、愛知県海部郡佐織村見越(現在の愛知県愛西市見越町堂起)の故郷に帰った祖父繁二は、農業を営んだ。そして、父の弟達が次々に生まれた。

1920年二男、國男誕生。1922年三男、富夫誕生。1924年四男、英太誕生。1935年五男、五朗誕生。

國男叔父は、父と同じく旧制第八高等学校に進んだが、結核を患って1940年(昭和15年)に21歳で亡くなった。

富夫叔父は父が石岡家に婿に入った後、若山家を継いで、繁二の兄、角三郎の養子(この人は才一と言い、角三郎の次の弟貞次郎の子である)の長女、朋子を妻に娶った。生涯若山家を守り、父母を「あにさま・あねさま」と立てて、力になってくださった優しい人であった。また、手紙を書くことが得意で、何百通と言う父・母宛の手紙が残っている。1996年(平成8年)に74歳で亡くなった時は、自宅の布団の枕元に、次の日に出すための手紙が数通置かれていて、その中に母宛のものもあった。布団に入るまでは元気で、朝起こしに行ったら、苦しんだ様子もなく亡くなっていたと言う。

英太叔父は今でも健在で名古屋で暮らしている。

五朗叔父は前穂高岳東壁を登攀中、ナイロンザイルの切断で遭難死した。1955年(昭和30年)1月2日のことであった。 |

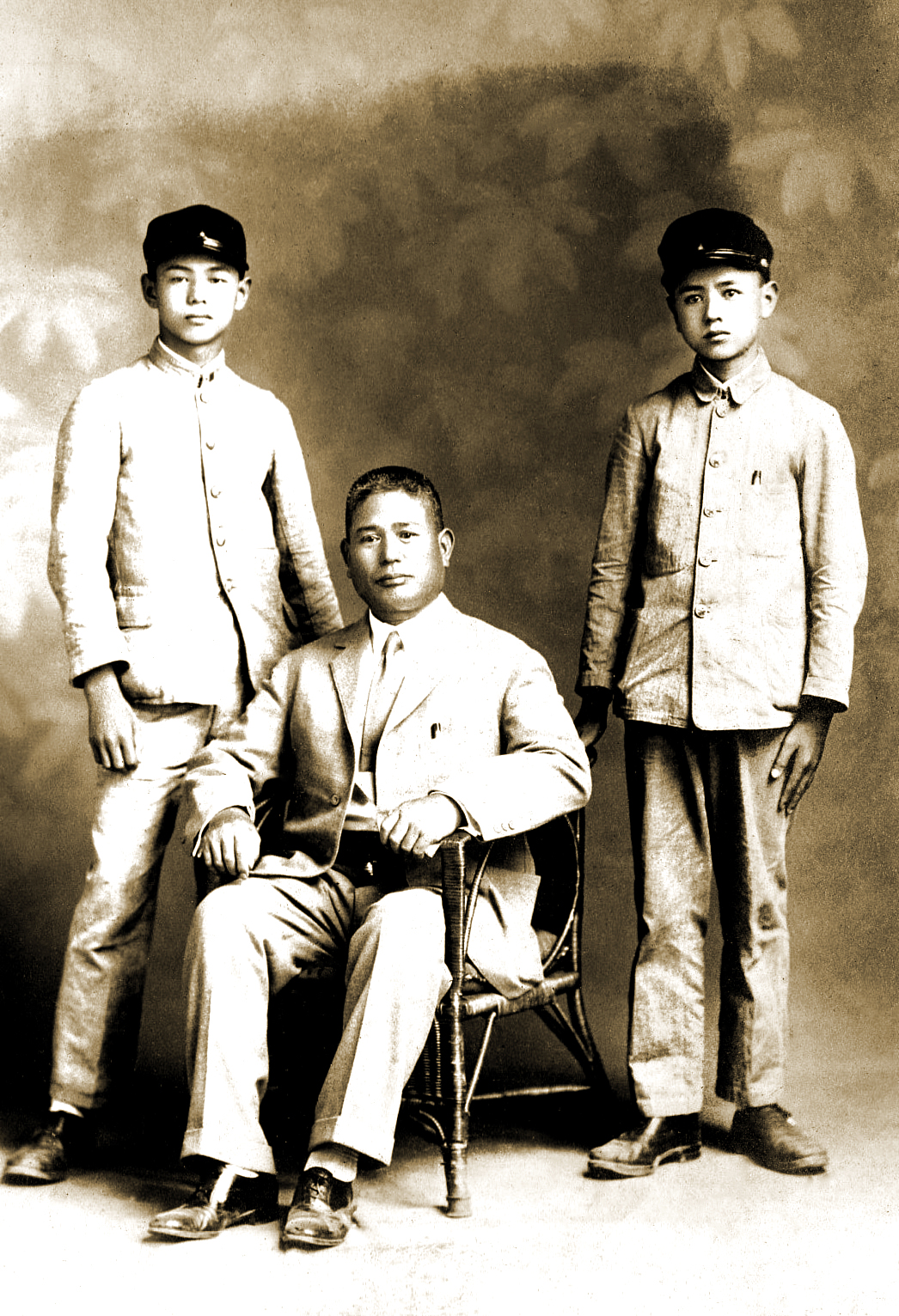

帰国後の記念撮影

繁雄の祖母「らい」と共に |

若山家の子ども達

|

富夫 英太 國男

|

お稚児さん

|

|

繁雄 國男

|

五朗を抱く英太

|

明治時代の見越の家は藁ぶき屋根の平屋だったが、1912年(大正元年)に増築された。

その後、1926年(昭和元年)に、祖父が母屋部分を建て直した。当時1万円の建築費だったと言う。移民仲間の中で最も成功された方の家は10万円だったと言うから、その差が歴然とする。

「わしが小学校の頃のことは、あんまり覚えとらんが、小学校までは3Kほど離れていて、毎日田んぼ道を歩いて通ったんだよ。ただ学期末に褒美を山のようにもらうので、いつもおとっさまが大風呂敷を用意して、ニコニコ顔でついて来たことだけははっきりと覚えとるよ。」と父は少し自慢げに話した。

父は小学校の6年間、各科目の成績は全て「優」で、級長だったと言う。これは多分祖母から聞いた話だと思う。

右の写真の中に、増築された家の↓部分に、國男叔父と父が暮らした部屋があった。二人は年が近いこともあり、とても仲が良かった。部屋の窓からは「御岳山」が見え、その山にいつか登ろうと話し合ったと言う。

父の著書の中に『ザイルに導かれて』と言う半生を綴った自分史があるが、その中で<初めての登山>と言う項目で書かれた文章の該当部分をここで転記してみよう。

私が育ったのは濃尾平野の真っただ中で、西に低い多度山と東北には御岳と木曽駒ヶ岳の連峰が見えるだけで、言わば、山とは関係の少ない地域であった。初めて山と言える所へ行ったのは、湯の山温泉へ父が連れて行ってくれた時で、御在所の裏道を登り始め、すぐ右折し蒼滝の上へ出た。近づくとゴーゴーと音を立てて幅5m高さ15m程の滝があった。私は初めて滝を見たのでビックリした。滝の幅はいくつかに別れ、その間に黄色い岩が出ていた。その何本かの岩の筋に捕まって登れないかと一生懸命目を動かしていた。もう、その時から、岩登りには興味があったように思う。

|

見越の若山の家

|

明治時代の若山家

|

大正元年 増築中の若山家

|

|

梯子の下より、繁二・英太・富夫・國男

・繁雄

|

|

北河原田小学校卒業記念

三列目中央の学生服が父

|

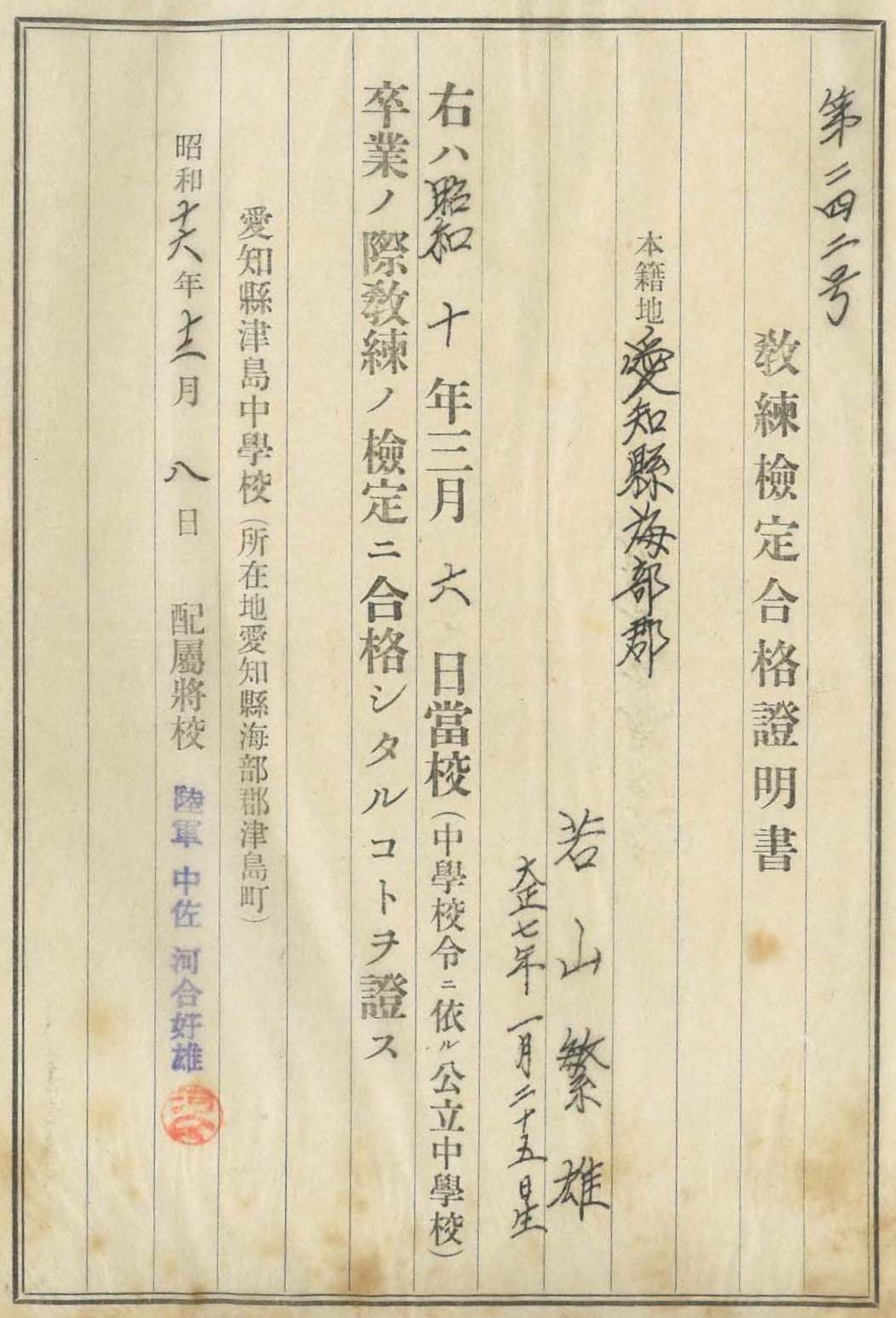

私は、父の学校生活を追う中で、今の教育制度(6・3・3制)との違いで戸惑った。そこで旧制の教育制度を紐解いてみた。戦前の初等教育である旧制小学校は、今と同じ6年制で、6歳から入学。中等教育はいろいろ別れているが、父が通った旧制中学は5年制で12歳から入学。高等教育はこれもいろいろ別れるが、旧制高等学校は3年制で16歳から入学。最高学府のうち父の通った帝国大学は3年制で19歳から入学となっていた。と言うことは、旧制津島中学では12歳~17歳までの間学んだことになる。

小学校から津島中学に入学したのは、父を含めて3名だった。他の2名は大東亜戦争で戦死されたと言うことだ。

父は、4Kほど離れた中学へ自転車で通った。

クラブ活動はテニス部に入ったが、3年生の時除名された。その後バレ-ボ-ル部に入ったが、そこは1ヶ月で除名された。運動神経が鈍かったせいだ。

中学2年の時にサイレンを作って大失敗した。その原因は名大電気に入ってやっと判った。

中学5年の時には9.5mmのパラ-ヘビ-という映写機を子どもの科学を見て作った。父が機械に興味を持ち、いろいろな物を作ったのは、ここに原因がある。

「わしは、代数は嫌いだったが幾何は得意だったよ。巧みに補助線を引くと、さっと解けるのが面白かった。高等師範を出たばかりの若い北村先生が、幾何の超難問を夏休みの宿題に出したんだが、『とても解けないだろう』と言われたのが悔しくて、二日間徹夜して回答を先生に渡したら、先生は呆気にとられていた。

|

旧制津島中学校時代

|

愛知県立旧制津島中学校

|

父

|

繁雄 繁二 國男

|

繁雄 若山康清 國男

康清は友清の長男で従兄である

|

中学時代の綱引き

|

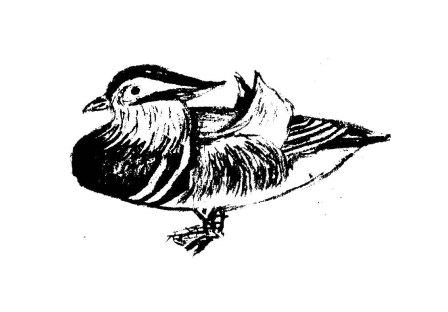

中学の時は絵を描くのが好きで、本物そっくりに描くので、友人達に『描いてくれ。描いてくれ。』とせがまれて、絵ばかり描いていたような気がする。」

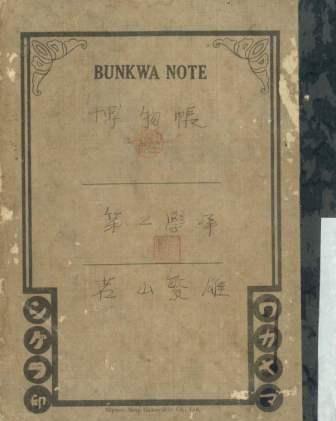

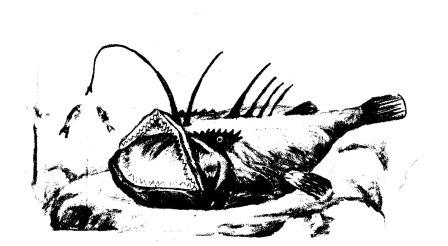

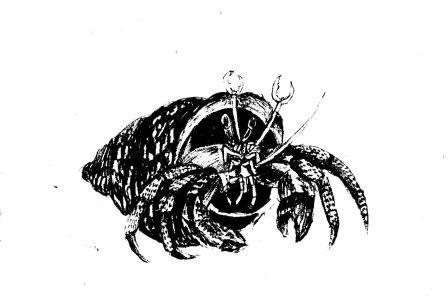

父は絵が本当に上手かった。ここに父が旧制中学2年生の時に描いた博物帳を紹介しよう。

「博物の授業の時は試験はなくて帳面の提出だったんだよ。この帳面を持って先生の所に一人ずつ行って、その場で評価が付くんだが、先生の鉛筆の先が、優・良・可・不可のどれになるかを直立不動で見つめていたもんだ。」 |

博物帳

上の「博物帳」の表紙をクリックしてください。

全頁がご覧になれます。

|

本格的な山に初めて登ったのは、中学4年の時であった。父は先の『ザイルに導かれて』の<初めての登山>の続きにこう記している。

次の本格的な登山は、中学4年の時、私は従兄と色々と相談していたが、父は言下に「危険だからやめておけ」と言った。しかし諦めきれず、名古屋のデパ-トでおもちゃのピッケルと4本爪のかんじきを買い求め、又、白馬岳の案内書を買った。父もついに諦めて、案内人を雇っての登山を許してくれた。

津島から名古屋へ、中央線で松本へ、大糸南線で信濃大町へ、大町の旅館で山の案内人を紹介され、二両連結の汽車で北へ向かい、白馬の登山口の駅で降り、歩き始めた。

まもなく大雪渓にかかる。長さ数kmの真夏の大雪渓にはまったく驚いた。大雪渓にはいたる所、クレパスと称する亀裂があり、半日かかって登って行くと急な小雪渓があり、今夜泊まる村営小屋があり、その上の稜線に出たとき黒部の谷の向こうに立山・剣岳の雪を置いた山脈が並び、私はその光景を見て、その後、夜も昼もその光景がちらつき、山の魅力の虜となってしまっていた。

父の登山の始まりである。

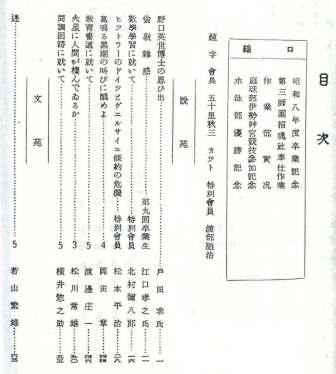

中学卒業の時の機関紙「校友」に、父の作文が載った。この作文は、父が書いた文章の中で現存する最古の物であり、旧仮名使いの文章であったので、活字化してみた。

「迷」 5年生 若山繁雄

信州の山々には、どこか淋しげな秋風が吹いていた。向うの山こちらの谷には、真紅に染まった紅葉がひらひらと散っていた。日暮れの小寒い信州の山路を、山の中腹を見え隠れして続いている険しい中仙道を、彼は独り何か物想いに沈みながら歩いていた。しかし、まだ取り替えて間もない草鞋がしっくりと足にあって、冷たい岩角を踏むたびに、それが気持ちよく感ぜられた。

西行は、初め北面の武士として出仕していたが、思うところあって妻子を捨て官位を捨て世を捨てて、雲水となって諸国の遍歴に出た。すでに彼の心には家に残した妻子もなかった。勿論名利を思う筈もなかった。ただ自然に親しみ歌を詠じて、自らを慰めているのみであった。彼の詩境は、その天才と純粋とが自然の堂奥に投入することに依って次第に円熟していった。会心の作品が旅先から旅先に詠み出されて、彼はもう自己の歌に深い自信を持つようになっていた。

彼が、奥州行脚の帰途、下州の野原を歩いていた時、ふと都から下って来たらしい一人の旅人と一緒になった。彼は都の人と聞くと、何かしら懐かしみを感じた。そして急に都の事を尋ねて見たくなった。

「都には何か変わった事はないでしょうか。」

彼は何か胸にときめくものを感じながら、旅人の答えに耳を傾けた。

「さあ。」

旅人は首をかしげながら続けた。

「別に何もありませんが…ああ、近く朝廷では当代の名歌の選集があるようです。何でも後鳥羽上皇の院宣によって、通具とか定家とか家隆とかの名人達が、天下の秀歌を選び出して、聖代の新しい勅選歌集を出すとの噂であります。都では、今その話で持ちきりであります。」

この思いがけない旅人の話が、悟り切っていた筈の彼の心を矢庭に迷のどん底へつき落としてしまったのである。西行の心の奥底のどこかに残っていた名利の心が、―それは芸術上の―西行の心全体を不意打ちに動揺せしめ惑乱せしめたのである…。

彼は冴えきっていた心を、急に希望の炎に燃え立たせながら、そのまま都に立ち返ることに決心してしまった。

奥まった甲府の盆地から眺めた秀麗な富士川も、今の彼には何の詩的感慨をも起こさしめなかった。まして、沿道の神秘な白樺林なども彼の眼には映りそうもなかった。

「きっと、自分の歌は、少なくも二つか三つはその中に入っているにちがいない。古今の名歌に比して自分の歌は何等の遜色をも見出し得ないばかりか、いや、燦然として頭角を現しているではないか。中にも、『心なき身にもあはれは知られけり 鴫立澤の秋の夕ぐれ』こればかりは、どんな事があったって落ちよう筈はない…。」

彼は静かにそれを今一度諷誦して見て言った。

「どうだ、このすばらしさは…。」

彼の頬にはいい知れぬ会心の微笑が浮かんできた。「ききっ」―猿の鳴き声に、彼ははっとして立ち止まった。その途端に見上げた、紅に染まっている巌上の楓の映光は、宛ら彼の希望を祝福しているかのやうに思われた。しかし、彼の心には、何かしらまた不安の小さな塊が感ぜられた…。

「都の歌人達は自分の歌の好さを見分けることが出来なかったんじゃなかろうか…。」

下野で逢った旅人の顔が、ありありと彼の目の前に現れてきた。

「あれは何かしら変な眼つきをしていたっけ、自分を西行と知っていて、『お前の歌なんかありゃしないぞ。自惚なんか持っちゃいけないぞ…。』といったような面持にも思われたが。…」

やがて次の瞬間には、そんな絶望の心持はあとかたもなく拭い去られていった。

「何の、自分の歌は絶対じゃないか、選者は一角の歌人達だ。よもや自分のを見落としはすまい。それに大勢いるんだもの、見逃しっこはありゃしない。あの旅人だってこんな汚れた僧形をどうして西行と思っているものか…。」

さう思うと、彼の弱い足は次第に早くなっていった。いつのまにか富士見を越して諏訪のあたりまで来たとき、彼はこのまま到底都まで自分の溢れかえっている感情を持ちこたえてゆく事が出来ないことを知った。

「誰か都の人に会ったら聞いて見よう…。」

彼は険しい道を歩きながら、通り行く人々を見逃しはしなかった。通り行く者は、皆執着の目に血走った彼の姿を、異様な目付きで見送ったことだろう。さすがに中仙道では都の人らしい人とては見あたらなかった。それでもその日の夕暮れ近くであった。都の人らしい、どこか詩的な表情を湛えた旅僧に出会った。

「あの、一寸お尋ね致しますが。」

彼は行き過ぎた僧を追いすがるようにして呼び止めた。彼の悟り澄していた以前の俤はどこにも見出しようがなかつた。旅僧はけげんそうな顔をして、振りかえつて彼を見つめた。

「ああ、西行の御坊では御座いませんか。」

「あら、登蓮法師でいられたか。思いがけなく天涯の果てに御逢いいたしました。さて早速ではありますが、都では今度歌集が選ばれるとか風の便りに聞き及びましたが、何かそれについて御耳よりの御話もありますまいか。」

「いろいろ歌人達からの噂は、少しは聞いています。」

「それなら、私の『鴫立澤の秋の夕ぐれ』は選ばれそうでありますか。」

「いかとは申されませぬが、それにしてもあなたの其の御歌のことは、少しも聞き及んでは居りませぬ。よい御歌ですね。しかし、私は今初めて伺いましたよ…。」

友人の登蓮法師に別れてから半時ばかりもして、悪夢に覚めたように彼は立ち上がった。

「ああ。都の歌人達は、相変わらずまだあの殻を抜けきれないと見えるな。なるほど、そうでもあろう。しかし、自分はもっと世を本当に捨てきってしまはなければならなかった。何しに此処まで不覚にも上がってきたのだろう。自分はやはり自然に入って、自ら心の奥底から湧き出てくる真実の歌の道…それは自分だけの道だが、その道に精進してゆくことだ…。」

西行は晴れやかな秋空を仰ぐとそのまま後戻して歩き出した。

|

中学卒業時に書いた「迷」の掲載された冊子

|

|

|

これで父は、優秀な成績を収めて、めでたく中学卒業となる…ところだが、どっこいそうは行かなかった。父の中学時代は絵を描くことの他に、将棋に狂っていたのである。勉強もしないで将棋ばかり指していた。祖父に叱られるので、押し入れの中とか、グラフ用紙を使って一人で指した。そして、とうとう八高(第八高等学校)の入試に落ちてしまった。

「怒り狂ったとっさまは、わしの大事な将棋盤と駒を庭に放り出して、焼いてしまった。そして、『合格するまでは、将棋を指すことはまかりならん!』と禁止されてしまったんだよ…実はその後、ボ-ル紙で将棋盤と駒をこさえて、こっそり指していたんだけどな。」

父は、いたずらっぽい目をして、少しト-ンを落とした声で語ったのである。

浪人中の父は中野塾(現在の河合塾)に通うために、名古屋市千種区坂下町にあった石岡正一宅二階に下宿した。なぜ石岡宅だったかは定かではないが、祖母石岡志ずはこう語った。

「正一おじいちゃんが東海銀行の名古屋支店長になったから、鈴鹿からでは遠いので、名古屋に家を借りて、敏子と三人で住んだんだよ。その頃、おじいちゃんはとても忙しくて、夜も遅くならないと帰って来なかったから、女二人では不用心と思い、用心棒替わりも兼ねて、空いていた二階に繁雄さんに住んでもらったんだよ。」

下宿した丁度その日が、母の小学校1年生、初めての登校日であった。浪人していなかったら、母とめぐり会うこともなかったのである。

翌年、父は晴れて八高に合格する。父は理系に優れており、もちろん理系に進みたかったが、また落ちる事を懸念した祖父は、文科への受験を命令した。昔の父親は絶対的な力を持っていたのだ。泣く泣く文科に進み、何はともあれ、めでたく合格したのである。

|

|

|

第四話 セピアの章

上のアイコンをクリックしてください

|

|