昭和26年(1951年)

|

12月25日~1月5日 明神合宿

ふたたび明神岳五峰東壁をアタックするため、上宮川の深雪を登る。この時はテントを二つつなぎ合わせて、一つを前室として使用した。一週間以上のテント生活では、有効である。

合宿中は悪天候でほとんど外に出られず、5日に石原氏と松田氏が東壁を攻撃したが、天候悪化のためあえなく退却した。 |

4月28日~5月6日 明神合宿(今回4回目となる)

5月3日

なかなか成功しないので、あきらめム-ドの漂う中、惰性のように、石原氏と松田氏をテントから送り出した。

その日の夕方、まだ西の空が明るい明神岳五峰の頂上に、黒い点が二つ現れ「ア-ラヨ」を連発しながら手を振っている。「あぁ!成功したんだ‼登ったんだ」と、テント組は雪の上を走り回って喜んだ。念願の明神岳五峰東壁積雪期初登攀が遂になったのである。

同日、前穂高北尾根には室氏・森氏が向かったが、残念ながら失敗。

また、明神主峰と明神槍の間の雪渓を経て前穂高岳に、塩尻氏と父が向っていた。父たちパ-ティが雪渓を、らくだの背あたりまで詰めた時、明神の稜線のあちこちから谷に向ってスノ-ボ-ルが落ち始めた。今登りつつある沢も危ないと思い、仕方なく引き返すことにした。父はどんどん下って、上部の急峻な雪の傾斜を下り切ったので振り返ると、塩尻氏が100mほど遅れて、上方の急な斜面を一歩一歩アイゼンをきかせ、ピッケルをつっぱりながら下りてくる。その時、塩尻氏の背後はるか上方、東稜の一部、らくだの背あたりの雪の斜面に乗っていた黒い岩が、突然動き出し、たちまち速度を上げて音もなく塩尻氏の背後に迫った。父は思わず「落石だ!」と叫んだが、塩尻氏は急斜面にいるため、その場に棒立ちのまま振り返る余裕がない。アッと言う間に岩は塩尻氏を追い越し、父の横10mくらいの所を、恐ろしい唸りと共に落ちて行った。「岩は塩尻に命中したように見えたが」と思ってよく見ると、塩尻氏の持っているピッケルの下半分がない。塩尻氏はそのことにまったく気付かず、棒立ちのままでいる。父はこの話を「ピッケルと塩尻の間は20cmほどだった。もし落石が20cm塩尻に近かったら、彼の右足は下半分が無くなっていた。しかし、その時でも塩尻はしばらく足のなくなったことに気付かなかっただろう」というように話した。この話が誇張されて「岩稜会は片足が無くなっても平然と立っていた」と伝わっていた。

父たちのこの失敗は、落石や雪崩の心配のあるル-トは、夜明け前に通過すること、という事故防止の原則を怠ったためで、父は大いに反省した。

5月22日付

中日新聞に「明神岳東壁を征服」のニュ-スが掲載された。

新聞をクリックしてください

大きくなってお読みいただけます

|

5月21日 御在所岳での遭難事件

この話は、父が教職をとった豊田高専・鈴鹿高専の学生さん達にもお話ししていたが、私が高校3年の時、聞いた話を基に記したいと思う。そのためには、その事情を記さなければならないので、私事であるが昭和44年までワ-プしよう。

私は、母のたっての希望で、中学から一貫教育の名古屋の女子校に入れられた。

高校に上がったが、気に入ったクラブがなくて、1年の後半に友達たちとフォ-クソングクラブを作った。最初はクラブと認められず同好会であったが、当時大人気のフォ-クソングであったため、アッと言う間に部員の数は100名をゆうに超した。

3年になってクラブに昇格して、本格的な合宿を計画した。私は物心つくかつかないうちから、鈴鹿山系の愛知川に父に連れられて毎年行っていたので、いつもの宿泊先伊勢谷小屋でやりたいと思った。そこで、父に頼んで小屋を予約してもらった。参加者は顧問の先生2名とコ-チ2名を含めて90名くらいだった。

合宿は、昭和44年8月7日~10日の三泊四日の行程であったが、9日にアトラクションとして愛知川ハイキングを入れた。父は山の経験のない者ばかりで行くのを心配し、8日の夕方、その頃顧問をしていた豊田高専山岳部の学生さんを1人伴ってやって来た。父が来たので、御在所にまつわる話をしてもらうことになった。

このお話は、その時に聞いたものである。当時を再現して、女子高生のリアクションを含めながら記すことにしよう。

(父は窓際の椅子に座り、私たちはその前に座った。皆最初は「ここに来てまで講義なの…」って感じでつまらなそうにザワついていた) (父は窓際の椅子に座り、私たちはその前に座った。皆最初は「ここに来てまで講義なの…」って感じでつまらなそうにザワついていた)

せっかく鈴鹿の山に来たのだから、御在所にまつわる話をします。

御在所岳は鈴鹿の山で三番目に高い山で、標高は1212m、主峰とされていて、ロ-プウェイもあるから行ったことのある人もいると思います。

(「ウン、ウン」とうなずいている子が何人かいる。実はその前年、合宿の代わりに私が誘って、ギタ-を担いで10名ほどの部員が御在所に登っている)

昭和25年5月20日に、私の住んでいた鈴鹿市神戸で奇妙な事件が発生しました。神戸の大病院の院長先生の小学校6年生の息子と、踊りのお師匠さんの20歳くらいの息子が、二人で御在所に行ったきり行方不明になってしまったんです。

二人はもちろん年は違いましたが、とても仲が良く、大きい方が小さい方を自転車の後ろに乗せて、鈴鹿の街を走り回っている姿をよく見かけたもんです。

ここ菰野町の消防団員とか、鈴鹿の山関係の人たちが御在所の山狩りをして探したが見つかりませんでした。

鈴鹿では、このことが大問題となりました。なぜかと言うと、大病院の院長のそれも長男が居なくなったのだから大変です。「踊りのお師匠さんの息子が誘拐したのではないか」などと囁かれて、刑事事件として取り扱われました。

(この頃から、話に引き込まれた皆は静かに耳を傾けた)

それから10日以上たったある日、刈谷高校の生徒が御在所に行っていて、偶然二人の腐乱死体を発見しました。

(「え-っ!腐乱死体だってぇ」)

現地の警察や消防関係者などが、検視に行ったんだが、どういう訳か、病院の院長の息子だけを鈴鹿に運び、お師匠さんの息子は現地で荼毘にふすと言うんです。荼毘と言うのは、木で井桁を組んで、その上で遺体を燃やしてね、灰にすることですよ。踊りのお師匠さんの憤慨と嘆きは大変なものでした。当然ですよね。私は「そんなバカな話があるか!そりゃ差別だ‼何が何でもワシが下ろして来てやる」と言って、岩稜会の仲間を引き連れて、トラックに乗り込み湯の山街道を現地に急ぎました。その途中、遺体を下ろすために屈強な人が乗り込みました。その人は、酒屋を見つけると「ちょっと止まれ」と言い、走って行ってコップ酒を一気に飲み干し、何食わぬ顔でトラックに飛び乗りました。「変わったヤツがいるもんだ」と、その時は思いました。

私たち一団は、急な谷川の流れに沿って遺体のあるという場所まで登って行ったんですが、案内の方が、そうとう登った所で、谷川から少し離れたところにあるムシロのかかっている物を指さしました。。。

(一呼吸おいて)

近づいてみると、そこには下半身裸の男性が横たわっていました。たぶん、死ぬ間際の苦しさの中で、身体に着いている物を無意識で引きちぎったんだと思いました。どうしてかと言うと、上半身に着ていたジャンパ-は、ファスナ-式だったので、引きちぎれず、ズボンはボタン付きだったので脱げたのでしょう。パンツは軽く引きちぎれます。半分腐りかけて、すごい臭気を発しているその遺体には、顔のあたりにムシロがかけられていました。

そのムシロを案内人の方が、怖々顔をそむけるように外しました。

(一同、水を打ったように静かになり、息を呑む)

そこには、口をあんぐりと大きく開けた顔があり、その口には、なんと!握り飯をくわえているんです。「へんだなぁ」と思いよく見ると、それは、口いっぱいのウジ虫!

(「キャ-!」「ギャ-‼」逃げ出す子や、泣きだす子が続出。しばらく話の続きは聞けないくらいだった)

イャ-、私もそれには参って、ひと月ほど米の飯を見ると思い出して、飯が喉を通らなかった。

それで、岩稜会の者も、他の山岳関係者も、警察も消防団も誰も近づくことすらできなかった。それでも遺体をなんとかして下ろそうと、簡易の担架を作ってそれに移そうと思って、木の枝なんかでつついてみるのだが、どうしても移せないんです。「これは、この場で荼毘にふすしか方法がないのか」と思っていると、来る時にトラックに乗り込んできたノンベの男が、つかつかと近づいて来て、いきなりその遺体を抱き上げて、担架に乗せこんだんです。もう、ビックリして、近くの者に「いったいあの人は何者ですか」と尋ねると「彼は戦争中にガナルカナルでの激戦を潜り抜け、帰国した数少ない生き残りの一人ですよ」と言われました。私は「なるほど」と思ったものです。

その後、その遺体は、近くのひらけた場所に木で井桁を組んで、荼毘にふしました。

もう一人の遭難者の男の子ですが、そこからもう少し登った小さな滝が落ちているあたりで死んでいました。亡くなってから体に水がかかり続けていたので、ほとんど腐敗していない状態でした。この時になって始めて、医者の息子かどうかは関係なく、運べるかどうかの問題だったことが判り、鈴鹿に帰ってお師匠さんに、「本当にすまないのですが、どうしても運ぶことができませんでした」と謝った訳です。

感受性の強い高校時代に聞いた怪談より怖かったこの話は、今でも忘れることができない。フォ-クソングクラブの仲間も、よほど衝撃的だったとみえて「おじさんのお話、もう一度聞きたいなぁ」と言うので、それから少し経ってから、30名ほどが名古屋の家に集まって、父の話を聞く会をしたのだった。

しかし、この話には後日談がある。先にも記したように、豊田高専でも話されたことであるので、当然「石岡繁雄の志を伝える会」のメンバ-の方々もご存じだ。父が亡くなってから、その話になってお聞きしたのだが「平行移動の話でしょ」と言うのである。その意味が判らずお聞きすると「腐乱した遺体の下半身の毛からそのあたりの物が、ごっそりと引力の働く方向へ平行移動していた」と言う。父は女学生ばかりのところで話したため、その部分はカットしたに違いない。

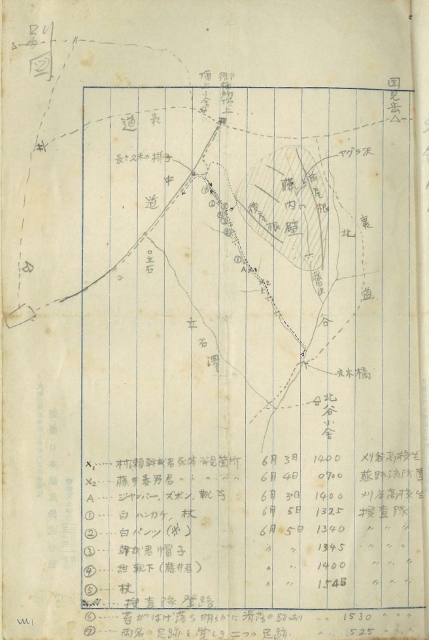

この時の事件の詳細が、父の資料の中に「報告書」として残っている。左にその遺体発見場所などの図をご紹介する。

興味のあられる方は、図をクリックしてください

詳細の全文をお読みいただけます

|

7月22日~8月3日 涸沢合宿 7月22日~8月3日 涸沢合宿

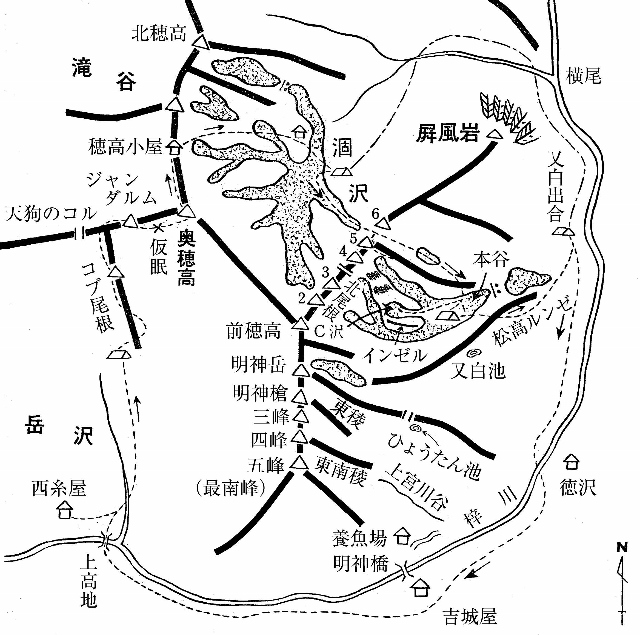

この時の合宿は、三重県の指導者講習会という、主として高校の体育の先生方を対象とした技術講習会を涸沢でやることになっていたので、いずれにしても涸沢に入らなければならなかった。しかし、上高地→横尾→涸沢というのでは変わりばえがしないので、上高地→岳沢→コブ尾根→ジャンダルム→奥穂高岳を越して涸沢に入った。参加者24名。(右の図で点線は合宿期間中に父が歩いた道)

7月23日~25日

コブ尾根の下でテントを張り、次の日、二週間分の食料、登攀用具などを背負って長蛇の列でコブを越した。ところがコブの下降では、ザックを一つひとつザイルで吊るして下ろしたので、ここだけで5時間ほどかかり、ジャンダルムを越したあたりで暗くなり、ナイフリッジの手前の尾根の上で一夜を明かすことになった。ビバ-クの練習ということで、テントも寝袋も使わず、各自岩の窪みを見つけて眠った。この3000mでの野営は、父の生涯の中でもっともすばらして思い出の一つになった。満天の星の中に長々と横たわる銀河、眼前にそそり立つジャンダルムの海坊主のような黒いシルエット、ときおり四方の山々を浮き上がらせる遠雷のきらめき、山男の冥利を痛感させる一夜だった。

翌日は早朝に出発して奥穂高の頂上でご来光を拝み、涸沢池ノ平に下り根拠地を設けた。この日の夕方、三重県講習会参加者30名がやって来た。九州の上岡さん、岩稜会の北川さん、母と姉といった女性陣もそれについて来て、テント地は急に華やかになった。夜は花火を上げた。

7月26日

岩稜会は滝谷に集中。

滝谷第四尾根:森氏・澤田氏・新井氏

滝谷第二尾根:高井氏・今井氏・岩佐氏・毛塚氏

三重県の講習生と、女性陣は父が引率してジャンダルムを往復した。

7月27日

前夜、赤嶺先生、石原氏、松田氏と父の、いわば岩稜会の幹部が集まり、この日の計画を相談した。慎重協議の結果、以下の内容で登攀することにした。この三つのル-トを同時に登攀できる登山グル-プは他にあるとは思えなかった。これらのル-トを登攀することは、父の八高時代からの念願でもあった。

Ⅰ.前穂高岳北尾根四峰又白側(正面)明大ル-ト:赤嶺先生・高瀬氏(仮名)・水原氏

Ⅱ.前穂高岳北尾根四峰又白側北条新村ル-ト: 石原氏・松田氏

Ⅲ.前穂高岳北尾根四峰又白側甲南ル-ト:高井氏・森氏

父は、この頃からバランスが悪くなり、体重が増えつつあったので、かつて苦も無く登れていた所が、次から次へと登れなくなっていた。「もうあの場所も登れないのか」と考えると寂しい限りだっが、仕方がないので、テント追い出し係となった。

さて、この日父は三重県の講習会で、五・六(前穂高五峰と六峰の間)の雪渓でグリセードの練習と、六峰から五峰にかけての簡単な岩場で、基礎練習をしようと考えていたので、講習会参加者と父たちを含めた約40名は、五・六の雪渓を登って行った。

この後の、登攀のクライマックスシ-ンと、岩稜会で初めて起きた遭難については、長くなるが『屏風岩登攀記』の〈ある岩稜会員の話〉から引用しよう。

(前略)

この時私と一緒に出発した岩稜会のメンバ-のうち3名には、五・六のコル(鞍部)に終日座り込ませ、北尾根を縦走する一般登山者に「仲間が又白側を登っているので、落石には特に注意していただきたい」と頼む役割を命じ、その3名にはアタック隊7名が登攀を終わったら、一緒になって三・四の雪渓を下ってテントに帰るように伝えた。女性陣はテントキ-パ-として残した。

私たちは五・六の雪渓でグリセードの練習を終えた後、五峰頂上へと移動した。その時、私は急に、五峰の又白側に突き出した尾根の突端に行けば、四峰の登攀を見物できるはずだと考えた。少なくとも甲南ル-トの高井・森には連絡がつくだろうと思った。そこで、講習会の先生方に、五峰の頂上から四・五のコルにかけて休憩してもらうように頼んでおいて、岩稜会員数名と共に、又白側に突き出た尾根に沿って進んだ。

その時、突然右側四峰正面の方から「待て」とか、「ザイルを引け」といった、短くて厳しい、あの困難な岩壁登攀中に発する独特の叫びが、断続的に聞こえ、岩壁にクライマ-がいることを知った。しかし、歩いている自分の足元が危ないので、そちらを振り向くことができない。やがて私は脆い岩のナイフリッジの突端に着き、そこにへばり付いたはい松に座り込んだ。私のいる三方が深く切れ落ち、空中に浮いている感じだ。後からついて来た連中が、危なっかしい恰好ながら、適宜落ち着くのを確かめて、私は四峰の正面岩壁に目を移した。

約200m、ズバッと切れ落ちた大岩壁が、真夏の太陽と共に目に飛び込んできた。14年前、始めてこの岩壁を眺めた時の恐怖がまざまざと思い出された。甲南ル-トが見えるはずだと目で追うまでもなく、岩壁の中でうごめく人影を発見した。急に私の耳元で、「ア―ラヨ」と、私にくっついて座り込んでいた澤田が岩稜会特有のコ-ルサインを叫ぶ。こだまが四峰の岩壁に反射して戻ってくる。高井は目下、甲南ル-トの最悪の場所、ハング帯を乗り切るための苦闘の最中で、返事どころではないらしい。それを20m下から確保する森も懸命だ。突然、「ア-ラヨ」のコ-ルサインがどこからともなく伝わってきて驚いた。「そうだ、新村ル-トへ行った二人が見えるかも知れない」と思って大急ぎで岩壁の上をあちこち目を走らせる。「青白いハングを越したところだあ、こんなすごいのは初めてだあ」石原の声だ。声の方向を探すと、30m以上もあろうかと思われる、青白く剥げ落ちた大ハングの上に、けし粒のような二つの黒点が見つかった。一つの黒点が盛んに手を振っている。いや、驚いた。今、午前10時30分、こんな早い時間に青白の大ハングが越えられるとは、夢想だにしなかった。「時間が早すぎる。あとも手ごわいぞ、慎重に行け!」私は叫ぶ。「了解」松田ののんびりした声だ。やがてけし粒の内の一つが離れて、じりじりと岩壁を移動し始めた。「松田だ」登り方ですぐ判る。松田はハングの上のまな板の様な壁を、太陽をいっぱいに浴びながら、右へ右へと移動する。身の毛のよだつような素晴らしくも美しい光景だ。唖然と見とれる。突然「新村ル-トの二人はどこまで登ったか」高井の声に、甲南ル-トに目を移すと、高井はハング帯を登り切って余分のザイルをたぐり寄せている。「青白のハングを越した。松ちゃんは今、最後の壁をトラバ-スしている」澤田が叫ぶ。かくして正午頃、二つのパ-ティは四峰の頂上に立った。

私たちもナイフリッジの先端から五峰の頂上へもどり、あちこちの岩の上で寝転がっている人たちを集めて、五峰頂上から五・六のコルへ下りはじめた。

私は喜びでいっぱいで、足場、手がかりも目に入らない位だった。長年のしこりが瞬時に消え去った思いである。八高山岳部のこと、戦争中のこと、岩稜会のことなど、楽しかった思い出があとからあとから浮かんでは消えていく。

五・六のコルでは、一同の終結を待って、ただちに雪渓を下り始めた。講習会の先生方が、午前中のグリセードの練習を思い出しつつ、おっかなびっくりで、各自に滑り始める。私はその中を彼らの速度に合わせて、ゆるりゆるりと下降した。又白の岩壁に取り付いた7名は、待機していた3名と会い、三・四の雪渓を下って今頃はテントに着いているかも知れないと思った。

私たちが下りつつある遥か下方、五・六の雪渓が池ノ平の広い雪渓に合流しようとするあたりに、そのあたりは傾斜も緩やかでグリセードすることもできないほどであるが、その雪の上を四つん這いになって登って来る者がある。誰も彼も皆立って歩いているのに、どうして四つん這いに這っているのか。「何をやっているのだ」とつぶやいたが、次の瞬間、私は、彼は疲れが激しく、それに急ぎ過ぎるあまり立っていることができないのだと判った。「誰だろう」と思ってよく眺めてみると、それは四・五のコルに待機させていた三人の一人三林である。私の心臓は早鐘のように打ち始めた。「三林、どうした!」私は絶叫した。三林は私の声を認めてピッケルを杖に立ち上がると「バッカ―ス、遭難で―す」と、とぎれとぎれに叫ぶ。私は「そんなバカなことがあるか」と思いながらも「どこで遭難したのだ」という。私はハッとした。「ああ、そうだ。明大ル-トの三人がいた」しかし「どうしてハングのない明大ル-トで遭難が」と思ったが、すぐ「あそこでやられては終わりだ。三人とも助かるはずはない」と直感した。

私は、これまで四峰又白側で墜落し、原形を留めぬまでに粉砕した、かつての遭難者の数々を思い浮かべた。あの恐ろしい四峰の壁を三人が次々にザイルに引きずり落とされ、空中を飛び散ってゆく光景が目に浮かんだ。頭がカ-ッとなり、足の下の雪渓が真っ赤に染まって見えた。「赤嶺先生、水原、高瀬、あぁ、岩稜会にもついにこの事態が起きたのか、たのむ!夢であってくれ」ガリッと歯を咬んで、もう一度目を見開くと、もう三林が近くまで来ていた。「誰が遭難を伝えたのだ」「僕たち3名と、新村ル-トと甲南ル-トへ行った4名とが、三・四のコルで休息して明大ル-トの3名を待っていました。そしたら又白側の谷から理科大学の山岳部員という人が登って来て『岩稜会が明大ル-トで遭難した』と言われたのです。それだけで、それ以上は何も判らないのだそうです。部隊長(石原のニックネ-ム)、松ちゃんたちは、皆直接池ノ平のテントへ向かわれました。私だけ報告にきました」

私は、ひとまずここで座って気を落ち着けて、これから先のことを考えようと思い頭を上げた時、大勢の講習会の先生方が私を取り巻いて、いっせいにこちらを見つめておられるのに気が付いた。「皆さん、お聞きのようにどうも岩稜会の者が遭難したようです。まことに申し訳ございませんが、講習会は、これで中止させていただきます」私は頭を大きく下げた。それから澤田に向って「君たちはテントに帰って炊き出しをするように。また、石原・松田・高井・森の4人はその握り飯とザイル、ハ-ケンなどの登攀用具を持って四峰又白側の岩壁の下、明大ル-トの取付き辺りに来るように伝えてくれ」そう言うと、私は岡田・三林を連れて、多数の視線を背に感じながら、ふたたび五・六の雪渓を登り始めた。

勝利の栄光から一転してみじめな敗北。八高山岳部以来、屏風岩、明神山群等、いくたの困難な登攀を通じて、ただの一回も身内の遭難を味わったことのない私であったが、ついに恐ろしい現実がやってきた。その時の覚悟は出来ていたつもりであったが、実感としては限りなく惨めであった。

五・六のコルから又白側へと急ぎ足で下って行く。(中略)

狭い雪渓が現れた。私は無意識にグリセードの姿勢を取って滑って行く。ついに又白本谷のだだっ広い雪渓の上に乗った。遭難現場が見えるはずだと思って仰いだが、前穂東壁から四峰正面にかけては逆光で見にくく、それに岩壁は静寂そのもので、事故が発生したような気配は全くない。

3名が墜落したとすれば、四峰の岩壁とC沢の細い雪渓との間に出来たシュルンド(溝)に落ち込んでいるか、それともC沢の堅い雪渓に叩きつけられているはずだと思って、C沢を見つめると、C沢にはゴマ粒のような黒点が点々と見える。さらに目を凝らすと、そのうちの一つの黒点が私たちのいる本谷の雪渓の方へ向かって下って来る。

私はそれを見ると急に急ぎ足になり、汗びっしょりで息を切らして登って行った。声が届くと思われるところまで近づいた。私は声をふりしぼって「遭難はどこのパ-ティですか」と叫んだ。ただちに「岩稜会だ」と言う返事が返って来て、私は改めてガックリした。さらに黙々と登ってゆく。もう普通の声でしゃべれる距離となった。私は「遭難は何名でしょうか」と尋ねた。意外にも「一名だ」という返事で、一瞬ほっとしたが、しかし「一名などというバカな話がある物か。何かの間違いではないか」あれこれ考えているうちに両者は一体となった。「私は岩稜会の責任者ですが、遭難者の容態はどうでしょうか」「さあ、私にはよく分かりません。私は理科大学の山岳部員ですが、理大の先輩が現場で救出作業をしています。私は今、奥又白池の理大テントに連絡に行くところです」

この話で遭難者は一名であることは間違いなく、しかもまだ、死亡してはいないことが判って思わず「ありがとうございます」と頭を深く下げた。この時私は、いつも頭に巻いていた鉢巻の手拭が雪の上に落ちたが、それには気が付かなかった。

その人と別れてからの私は、急に人間に立ち戻ったような気分であった。しかし、一人だけが遭難したと言うことがどうも理解できない。それなら、後の二人はどこにいるのだ。また、遭難したのは誰なのだと、次々に新しい疑問が起きたが、それも間もなく判ることだと思いながら、C沢の胸を突くような急斜面を、地下足袋のままで登って行った。(中略)

私はただ黙々として登る。急に近くで人声が聞こえ、仰ぐと眼前の岩の間に数名の人々が見える。「遭難現場だな」と直感し、用心深く雪渓を横切ってその方に近づいた。雪渓と岩壁の間には、いたる所深さ5mぐらいのシュルンドができている。私は雪渓の端に立ち、雪の崩壊に注意しつつ、雪渓から、シュルンドの底に降りる場所をキョロキョロと探す。突然上から「そこが渡れますよ」と指示してくれる。雪渓からシュルンドの底に降り、水に濡れた垂直の岩肌の中に小さな足跡を探し出して、5mほどよじ登ると、六畳敷くらいの平坦な岩棚に出た。そこで人々が作業していた。

ハ-ケンがあちこちに打たれ、ザイルが縦横に走っている。立っている人々の間に、ザイルをぐるぐる巻きつけ、横になったまま動かない長い荷物のようなものがあった。それが遭難者だと判った。

私は立っている人たちに向って「私は岩稜会の石岡と申します。この度は、とんでもないことをしでかしまして、皆様にご迷惑をおかけしております。どうかよろしくお願い申します」と言うと、そのうちの一人が「ああ、屏風岩の石岡さんですね。私は理大のOB権平です。いや遭難者は助かると思いますよ。そこのシュルンドに落ち込んでいたのを、今ここまで運び上げたところです」と答えられた。私はその人に会釈すると遭難者のそばに近寄った。ところが立っていた人たちのうちの一人が、急に私の前に膝をついて「お忙しいところわざわざ救援に来ていただいて、本当に申し訳ありません」と上ずった声で、私にペコペコと、額が岩につくほど、繰り返し頭を下げられる。私は驚いた。誰からも礼を言われる筋合いはないと思いながら、その人の顔を見て「アッ!」と思わず声を上げた。「あ、赤嶺さん!わしだ、わしだ、バッカスだ」と思わず怒鳴ったが、赤嶺さんは虚ろな目のくしゃくしゃの顔で、まだ私と気が付かない。私は赤嶺さんに顔をくっつけるようにし、肩をグイグイ揺さぶると、初めて気づいた。「バッカス」と叫ぶと、私に抱き付いてオイオイ泣き出してしまった。

それから赤嶺さんのとぎれとぎれの説明によって遭難の顛末が判った。理大の方も、赤嶺さんの話に聞き耳を立てておられる。それは次のようなものであった。

赤嶺・高瀬・水原のうち、リ-ダ-はもちろん赤嶺さんだが、赤嶺さんは技術的に優れた高瀬をザイルのトップに立て、水原をラスト、自分はザイルの中間に入った。そこにいて、ル-トを誤らないように指示するつもりであった。しかし、高瀬の登攀のスピ-ドがあまりに早く、とてもル-トを観察する余裕がなかった。しかし、岩場は容易であるので、どんどん高度を上げていった。半分以上登った所で、傾斜がほとんど垂直、それに手がかり、足場も極めて小さいという、困難な場所にぶつかった。明大ル-トにはそのような難しい場所はないので、当然ル-トの誤りに気付かねばならなかったが、高瀬は張り切り過ぎていたので、そのまま強引に登り、大きな洞穴に入り込んだ。赤嶺さんも登っていて、これはおかしいとは思ったがそのまま登り、結局三人とも洞穴に集まってしまった。しかし、洞穴の上は岩がすごくかぶっていて、まったく手が付かないので、ここで初めてル-トの誤りを悟った。

今登って来た場所は自分ではとても降りられないので、こういう場合の最後の手段である懸垂で下りることになった。結び合っていた30mのザイルをほどき、洞穴の中にハ-ケンを打ち、捨て縄をかけ、それにザイルを通し、ザイルを二重にして洞穴から15m垂らした。そしてまず高瀬が懸垂で下降した。高瀬は15mを下り終ると、適当な足場を見つけてザイルから離れた。これから先は、洞穴の二人が一人ずつ懸垂で下って三人が集合し、次に二重にかけたザイルの一方を下から引っ張ってザイルを降ろし、その場所にハ-ケンを打って、もう一度三人が次々に懸垂する。そうすれば正しいル-トに戻ることができる訳である。

高瀬は上に向って「次の人、降りて下さい」と叫んで、次の懸垂に備え、ハ-ケンを打つ場所を見つけるために3mほど横へトラバ-スした。この時、高瀬は足を滑らせた。洞穴の中にいた赤嶺さんは、高瀬の声を聞き、次は自分が懸垂で下ろうと洞穴から下を覗いた。その時赤嶺さんの目には、両手、両足を大きく広げたまま空中を落ちていく高瀬の姿が見え、やがて彼は岩陰に隠れてどこかでバウンドしたためか、ふたたび遥か下方の空間を落ちてゆく姿が見え、次にまた岩陰に隠れ、そのまま見えなくなってしまったと言う。

赤嶺さんが、高瀬が墜落したことを水原に伝えると、水原は体がガクガクになり、活動能力を失った。赤嶺さんは、やむなく垂れ下がっているザイルを引っ張り上げ、そのザイルの端で水原をハ-ケンに縛り付け「必ず救援隊が来るから、それまでは動くな」と厳命し、ザイルの残りを一本にして岩壁に垂らし、そのザイルで約25mを懸垂で降り、ザイルが無くなってからは明大ル-トの下半分を懸命に下降し、C沢のシュルンドに落ち込んでいる高瀬を発見した。

赤嶺さんは、まさに息が絶えんとする高瀬を抱いて、岩と雪に挟まれた冷たいシュルンドの底で長い時間を過ごした。まもなく救援に来てくれた人たちは、いずれも見知らぬ人ばかりで、彼はだれかれとなく、ただ「申し訳ありません」を繰り返した訳だった。

赤嶺さんの話が終わると次は権平氏から、救援に来られた時のいきさつが簡単に話された。「墜落が起きた時、理大の現役連中は前穂東壁に取り付いていたが、私たちOBは奥又白池のテント地にいた。私はテントの中にいたが、たまたま一人がテントから10mほど離れた草地にいた。テントから四峰は見えないが、その草地からは良く見える。その草地にいたものが四峰での墜落を発見し『四峰で墜落』と叫んだ。その声で私はテントから飛び出して草地まで走ったが、その時にはまだ墜落中でした。また、前穂高東壁を登っていた理大の現役の連中は、この墜落を全員が見ていた。しかし、墜落があまりにも壮絶であったので、新人は足腰がガクガクになり、登ることも降りることもできなくなった。そこで理大のOB連中が東壁に集まり、目下ガクガクになつた新人を下ろす作業をしています」こう言って権平氏は、東壁の方を振り向かれた。私も東壁を眺めたが、黒々とした絶壁の中でさかんにハ-ケンの音、呼びかう人々の声がしていた。

また、何人かがC沢の雪渓を、八本爪のアイゼンを履きながら、しかも雪渓の上端から垂らされたザイルを使って懸垂で下がっていた。私は、墜落を見たショックがいかに大きかったかを知った。

さて、權平氏自身は、四峰での墜落を見られてから、ただちにザイル、ハ-ケン類を大量に持参して、この場所に駆けつけ、遭難者がシュルンドに落ち込んでいるのを発見し、岩場のあちこちにハ-ケンを打って遭難者を吊り上げ、今ちょうどこの岩棚の上まで運ばれたところであった。

私は事情が判り、横たわっている高瀬を覗き込んだ。上着もズボンもズタズタに切れ、肉体が露出していた。顔が二倍ほどに膨れ上がって、これが高瀬とは思われないほどであった。私が「高瀬しっかりしろ」と呼ぶと、かすかにうなずき私に気付いたようであった。しかし、何かつぶやき続けている。耳を寄せてみると「お母さん、すいません。お母さん、すいません」と繰り返している。

私は、高瀬が落ちていたと言うシュルンドを見下ろしてみた。C沢の雪渓に沿って、岩の壁と雪の壁に挟まれた狭い楔形のシュルンドがどこまでも続いているが、その底には、岩壁から剥げ落ちた大は机くらいから小は拳くらいまでの岩屑が、1m程の高さに、びっしり積み重なっている。しかし、驚くべきことに、高瀬が横たわっていたというその場所だけ2mほどの長さに渡って岩屑が全くない。

高瀬の猛烈な落下のエネルギ-は、その楔の摩擦で吸収された訳であるが、それにしても、落下地点があと1mどちらかに寄っていたならば、岩屑に激突してひとたまりもなかったであろう。あるいはC沢の雪渓に叩きつけられていても、身体は粉砕していたであろう。それよりも、途中二回もごつごつの岩壁でバウンドして、どうして五体が満足についていたのであろうか。(中略)

いよいよ高瀬を、理大の方が持ってこられたテントに包んで、C沢を下降させることになった。高瀬の上半身を持ち上げた時、左肩がグニャリと背後に回転し、骨折か関節が外れていることが判った。權平氏が「実は私たちの仲間に、東北大学の外科にいる葛西という男がいるんですが、それが明日奥又白池に来ることになっているのです。今、彼がここにいれば、こういうことには慣れていますから、大いに助かるのですが」と言われたが、その言葉が終わるか終らないうちに、コンベックス(凸状の斜面)して下の見えないC沢から突然人の頭が現れた。とたんに權平氏が「おお、葛西」と叫び、葛西氏も「予定より一日早く来られるようになった。奥又白池へ着いたら遭難だということで急いでやって来た」と言いながら、フウフウ息をついておられる。私は百万の味方を得た思いであったが、それでも助かるかも知れないという思いは湧いてこなかった。葛西氏はカンフルなど注射をいくつも打たれた後、左肩を動かしてみて「肩の関節が外れている。僕は関節をはめるのが得意なんです」と言いながら、しきりと努力される。しかし、高瀬の肩はまったくグニャグニャで関節がはまりそうにない。私は「肩の関節はどうでもいいですよ」と言ったが、葛西氏は「今はめておかないと、後からははまりにくくなる」と言いながら、一生懸命やられる。理大の方々は、先刻高瀬を引き上げた時の、水の流れるシュルンドの中の仕事で、シャツなどぐっしょり濡れて、寒さで体を震わせておられる。ついに葛西氏もあきらめて、そのまま高瀬をテントで包むことになった。

命のある重傷者のC沢下降は大変な仕事だった。C沢の左岸四峰側のシュルンドとC沢の右岸インゼル側のシュルンドに理大の方が二名ずつ入り込み、そこからザイルを一本ずつ垂らして、遭難者をV字状に確保する。ザイルがいっぱいになれば、シュルンドの中の者が場所を移す。遭難者には数名が寄り添って舵取りの役割をする。權平氏、葛西氏それに私も遭難者に付き添った。葛西氏と私は時々梱包された布の上から高瀬の口元のあたりを伺って様子を見た。というよりも、高瀬の息の有無を確かめた。30分も下降した時、高瀬がブツブツ言っているようなので耳を近づけると「寒い、寒い」と言っている。よく見ると、彼を包んでいたテントの一部がめくれ上がって、腰のあたりの肉が直接雪渓を滑っている。一時ストップしてテントの端を腰の下に敷いてやる。しかし、しばらくするとまた肉体が露出する。遺体の運搬ならば、この配慮はいらない。いつまでこれが続くのだろうか、などと思った。

C沢を三分の二ほど下った頃、C沢には幅5mほどの大きなクレパス(雪の割れ目)が横たわっていて、雪渓を上下に断ち切っている。クレパスにテスリ用のザイルをかけ渡し、そのザイルにカラビナをかけ、遭難者を吊りさけて上の雪渓から下の雪渓へと渡した。まったく命がけの仕事である。この頃、本谷を急ぎ登って来た石原ら4名が到着した。C沢を下り切った頃には、長い夏の日も、ようやく暮れようとしていた。四峰の岩壁をふり仰いでも、もはや洞穴は見えなかった。水原に声をかけてやりたいとは思ったが、なぜかそれができなかった。水原は、洞穴の中からC沢を蟻が物を運ぶように高瀬の肉体が降ろされてゆくのを見下ろしていたことであろう。

C沢の末端には、理大の方々によってテントが張られていたので、高瀬はすぐテントに収容された。石油コンロでテント内を暖め、高瀬の梱包を解き、葛西氏は改めて高瀬を詳しく診察された。不思議にも一カ所の骨折もないということであった。特に左肩の関節は外れていないと言う。葛西氏は「道理でうまくいかなかったはずだ」と苦笑される。私にも、もしかしたら助かるかも知れないという、かすかな希望が湧いてきた。(中略)

さて、私たちは赤嶺さんと三林をテントに残し、他はいったん涸沢へ帰ることにした。涸沢のテント地では、遭難の様子は皆目判らないはずであるし、それに、明日、水原を救出するための準備があった。

私は、明朝、冷たくなった高瀬と再会するような気がしてならなかった。

私たちは、本谷の雪渓を懐中電灯で足元を照らしながら、一列になって降りて行ったが、ふいに、懐中電灯の輪の中に結んだままの手拭が現れた。拾い上げてみると私の手拭であった。いつ落としたのか判ったが、それにしても、この広い本谷の雪渓で、登りと下りと同じところを歩いたとは珍しいことだと思った。五・六のコルには北穂の小山章さんが迎えに来ておられた。

翌日は、早朝から水原の救出作戦が始まった。それには石原を隊長とする4名が向かった。石原らは、ザイルの長さごとにハ-ケンを打ったので、洞穴までの距離を測定する結果となった。水原は無事救出され、また墜落距離は170mと算出された。丸ビルをいくつも飛び越したことになる。

一方、高瀬は葛西氏の言のごとく、翌朝には熱が下がり、異常はまったく認められなかったが、身体中腫れ上がり、呻くだけで食欲は無かった。しかし、さらに翌日になると食欲も少しずつ出て、気分も良さそうであり、立ち上がることもできるようになった。葛西氏と相談の結果、背負って下山することにした。高瀬を背負子に腰かけさせ、皆が交代で背負った。同時に涸沢にある岩稜会のテントを梓川と奥又白谷の出会いまで移動した。

高瀬を松高ルンゼの下までやっと降ろし、次に大小の石が無数に転がっている又白の押出しを下って行く。この時高瀬が歩いてみたいと言い出した。そこで、両側から肩を抱いて歩かせたが、せいぜい5mか10mで座り込んでしまう。目はほとんどつむったままである。この頃にはすっかり暗くなっていた。一方、涸沢に残った連中は、特に女性群が中心となってテントの移動を完了させ、炊き立ての握り飯を作って、それを伝令に持たせてきた。

梓川を見下ろすと、キャンプの火が高々と燃え上っている。伝令の語によれば、高瀬のテント到着と同時に景気よく花火を打ち上げる手はずが整っていると言う。私たちは、この伝令が持ってきた握り飯を食べると、これまでの緊張が一度にほぐれ、急ににぎやかになり、高瀬の後からガヤガヤとついて行く。

テントまであと100mくらいになった時、高瀬はまた倒れるように石の上に横になってしまった。彼の胸は、周りを囲んだいくつかの懐中電灯の輪の中で大きく上下している。懐中電灯の輪は「早く起きよ」と催促しているようだ。しかし、突然胸の動きが止まったのである。この瞬間、楽観ム-ドになりきっていた一同は、あっと色を失った。「カンフルだ!カンフルだ!」と叫んだが、葛西氏から貸していただいたカンフル等の入った薬品袋は、もう必要が無かろうというのでテントに下ろしてしまっていた。伝令がカンフルを取りにすっ飛んでいった。すっかり慌てこんで、胸を押したり、背を叩いたりしても息を吹き返さない。私は「なんということだ、ここまできて死なすと言うことがあるか」と、苛立たしさ、口惜しさで歯の根も合わない。

何秒が経過したであろうか。カンフルが到着する前に、「フ-ッ」と胸が動いて息が戻ったのである。

私は「担架を作れ」とがなり立て、数人が墨を塗ったような林の中へ飛び込んでいった。薬品袋が届くと、カンフル、ピカタンなど、どんどん注射した。約一時間休憩し、担架に乗せて担いでゆく。今度は先ほどとは打って変わって、ただ担架のきしむ音がするだけで葬儀そっくりである。テントに着いたが花火どころではない。話をするのも耳元でボソボソつぶやく。景気よく燃えていたたき火もいつしか消えてしまった。

翌日は、サブザックを担いだ私が先頭、次にテントのシ-ツで覆った担架を担ぐ4名が続き、その後から、頭の上30cmも突き出した大リュックを背負い、腰を折り曲げた哀れな恰好の残りの連中が、女性を交え一列に続く。ラストに妻が長女の手を引いてトボトボ歩いて行く。いつ高瀬の容態が変わるかも判らないと言うので、全員意気消沈である。それはどう見ても怪我人の運搬ではなく、遺体の運搬であった。

9日前、コブ尾根を越した時の意気天を突く有様とは、まさに天地の差がある。梓川を渡り、徳澤に近づくと、急に大勢の人とすれ違うようになった。行き交う人は決まって「ご愁傷様です」と丁寧に頭を下げられる。「なにがご愁傷様だ。まだ生きているのだぞ」と、口の中でブツブツつぶやきながら、それでもいちいち頭を下げるのだが、あまりに頭を下げる回数が多く、腹が立ってしようがない。

それかといって、この情けない役目を誰かに交代してもらうこともできない。その腹立ちが、ついつい後から来る隊員に当たって、何かと叱りつける。一同はますますシ-ンとなり、いっそうに葬儀に似てくる。悪循環である。

やがて明神の吉城屋に着いた。道路わきに設けられたベンチに担架を置く。人々が寄って来てジロジロ眺める。私は担架のシ-ツをひんめくり「おい、高瀬、うどんを食うか」と言うと、うなづくので、うどんを運んできたが、二杯ペロリと平らげた。周りにいたやじ馬が「なんだ、生きていたのか」といった顔つきで散っていった。私は高瀬の食欲にすっかり驚いて「やっと、本格的に安心かな」と思った。

上高地の西糸屋に着いた。西糸屋には、たまたま八高山岳部の先輩谷本医師が来ておられた。地獄に仏とはこのことである。谷本先輩は戦前明大ル-トを登っている。私の話を聞くと、とても信じられないという顔で、それゆえ慎重そのものの態度で診察される。頭の髪を一本一本分けて診る。肋骨も一本一本克明にさぐる。あちこち圧迫しながらいろいろ質問する。脈拍をみる。結論として「信じがたいことだが、どこにも異常はない」と話される。

高瀬と、それに付き添う三林を残して、他の者は翌日神戸へ帰ったが、高瀬は10日間西糸屋で養生した。

高瀬が郷里へ帰って来る日、私たちは神戸駅に出迎えた。高瀬がニコニコして、ちゃんと誰かの服を着て、ピッケルを持って電車から降りてきた。私は神戸の街を彼の後から歩きながら「奇跡が歩いている」と思った。何度も、彼が透明ではなかろうか、足は本当にあるだろうかと見直した。

なお、高瀬の全身のすり傷が治ってゆく時、傷口には新しい肉が盛り上がり、カサブタができたが、そのカサブタが合計一貫目は取れたというので、彼のことを「カサブタ一貫」とも呼ぶようになった。

雪の上では、何百メ-トルも滑り落ちて助かったという話はあるが、岩場を170m落ちて助かったという話は聞いたことがない。これで高瀬が、日本はもとより、世界でも珍しい記録の持ち主であるとこう話を終わるが、この話にはもう一つ付録がついている。

事件から20日ほどたった8月も半ばのある日、谷本先輩から私のところへ問い合わせがきた。その頃、名古屋大学医学部では、毎夏穂高小屋で高山医学の研究を続けていた。その手伝いや荷物の運搬等のアルバイトに、岩稜会から一人出して欲しいというのだ。「できれば高瀬君がいい」と言うので、私がそれを高瀬に伝えると、彼は「行きます」と言う。そんな訳で、彼は穂高小屋で約二週間を過ごすことになった。ちょうど明大ル-トの事件から一ヶ月経った日の昼頃、高瀬は穂高小屋の食堂で、木の椅子に腰かけて、諸先生方と一緒に食事をしていた。その時高瀬が「僕が明大ル-トで墜落したのは、ちょうど一ヶ月前の今日、時間も今頃でした」と言い、他の人たちも「よく助かったものだ」と感慨を新たにした時、偶然彼の手から茶碗が滑ってコンクリートの床に落ちた。しかし、その陶器の茶碗は割れもせず、欠けもせず、しかも米粒一つこぼれるでなく、床の上にそのままきちんと立ったのである。高瀬はもとより、先生方をはじめ一般登山者までがギョッとして、しばし声が出なかったということである。

後になって私はその話を聞いて、茶碗が真っ直ぐ落ちるように加減しながら、落とす実験をしてみたが、それは簡単に割れた。

しかし、私には、明大ル-トでの奇跡と、この茶碗の奇跡を比べれば、明大ル-トの方がはるかに確率が小さいように思われてならない。(中略)

ゼルプストザイル

明大ル-トでの遭難の原因は、高瀬が懸垂を終わってザイルから離れた後の軽率な行動にあるが、考えてみると、こういう場合の従来の方式はむしろ危険である。

従来の方式では、クライマ-はいざ懸垂となると、腰に結んだザイルを解いてザイルから離れてしまうことになる。

また懸垂を終わった時、ザイルの末端付近が相当に危険な場所でも、クライマ-はザイルから離れなければならない。しかも、上に残った者が次々に下降して全員集まることになるので、危険このうえもない。

明大ル-トのような遭難を繰り返さないため、こういうやり方を改めなければならないと考えているうちに、腰バンド(ドイツ語でゼルプスト)なる物を思いついた。これは、各自3mくらいのロ-プを用意する。ロ-プの一方の端にカラビナを固定し、ロ-プの他の端には小さな輪を設けておく。平素はロ-プを腰に1回巻いてカラビナに固定し、残ったロ-プを腰に2回巻き付け、ロ-プの端の小さな輪をカラビナにかけておく。

メインザイルと結ぶ時には、メインザイルに小さな結び目を作って、腰バンドのカラビナに引っかければ良い。懸垂で下降した時、メインザイルにつながったままで、確保用のハ-ケンを打つ。腰バンドのロ-プを長く伸ばし、そのハ-ケンに結合し、その上でメインザイルから離れる。こうすればまことに安全である。要するに、腰バンドはセルフビレ-にはもってこいである。また、腰バンドとカラビナを使って懸垂することができる。当時こういう物が、外国にあったかどうかは知らないが、日本にはなかったので、私は雑誌「山と渓谷」192号に発表した。今ではゼルプストザイルとして広く利用されている。

しかし、最近そのカラビナが横方向の力で破壊して遭難するという例が発生したのは、残念の極みである。

北条ル-トの発見

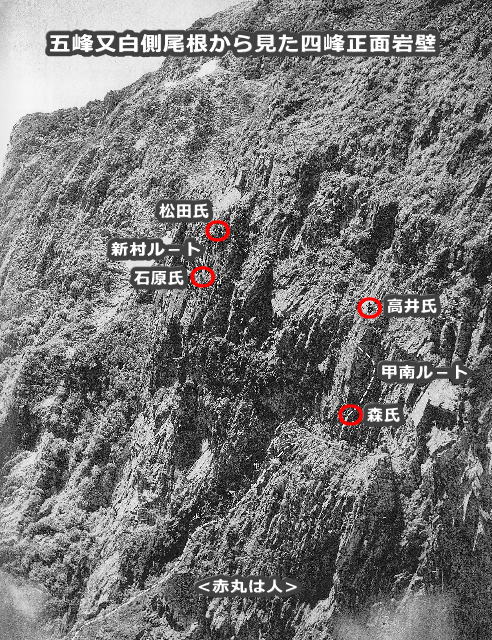

上の写真には、新村ル-トの石原・松田、甲南ル-トの高井・森が写っている。また、この写真を撮った頃、高瀬は明大ル-トで滑落した訳である。

さて、この写真がきっかけとなって、北条理一氏と後藤武四郎氏が、新村ル-トを、新村氏よりも8年も前に登っていたことが判明した。北条氏は昭和8年8月、新村氏は昭和16年10月に同じル-トを登ったのである。こういうことは、登山史の中でも珍しいことであり、登山界にとって、青天の霹靂であった。

私は、そのいきさつを日本山岳会発行の『山岳』第46年・47年号に発表したが、次にそれについて簡単に述べてみよう。

私は、高瀬も郷里に戻り、ホッとしていた頃、新村ル-トの初登攀に関する大阪商大部報『雪線』18号をもう一度読み返した。私の眼は次の記事に吸い寄せられた。それは、新村ル-トのうち青白のハングの上の最後の壁を登る記事である。「右側には幾本ものリッジが背を並べて頂上に向かって走っている。この這松のテラスから13mほど右のリッジに、かつて使われたリングハ-ケンが一本岩から生えたように突き出していた。おそらく甲南ル-トのトレ-スに北条理一氏が使用されたものであろう」

すなわちこの記事によれば、新村ル-トと甲南ル-トとは、上部では13mほどしか離れていない。だから、もし二つのパ-ティが新村・甲南ル-トを同時に登ったとすれば、二つのパ-ティは壁の上部でほとんどくっついて登ることになる。(新村ル-トを登った石原・松田は「北条氏が打ったというリングハ-ケンは、今なおしっかりしていて、そのハ-ケンを握って登った」と言っている。つまり、新村ル-トからそのハ-ケンの所へは容易に行けるので、両ル-トは上部で一致しているとみなしうる)

ところが、新村ル-トと甲南ル-トを同時に登った私たちの2パ-ティは、上の写真からも判るように、壁の上部では100mは離れていて、両パ-ティはお互いに見ることも出来ないし、話も出来なかった。(この様な壁では、お互いに見えない限り声は相手に達しない)

また、甲南ル-トからリングハ-ケンの位置に壁を斜めに登って来ることは、写真から見ても不可能であろう。

したがって、リングハ-ケンは新村ル-トにあって、甲南ル-トにはないということになる。そうなるとそのハ-ケンは、新村氏が登る前に誰かが上から下りて打ったか、それとも新村氏の前に新村ル-トを登った人がいて、その人が打ったのかどちらかとなる。

そこで私は穂高の文献に詳しい諏訪多栄蔵氏(昭和24年でご紹介した田中栄蔵氏と同一人物。資料整理をする中で苦労したのがこの方と船越氏だ。名前をペンネ-ムだと気付かず、別人だと思っていて、話がつながらず困った。田中氏は、ご自分の名前を、諏訪多またはスワタと書かれることがある。そう言えば父もバッカスと石岡は別人だと思われていた時期があり「バッカスと石岡が呑んでいたのを見た」などと言うデマが流れたことがあったそうだ)にその話をした。諏訪多氏も驚いたとの事であったが、その後、諏訪多氏は北条氏が記した文献(管見録)を発見された。それには、

(1) われわれが登ったル-トは図では説明できないが、五峰又白側尾根から見てスカイラインより20mばかり五峰によっている。

(2) 壁の直下から取付き、ほぼ中央を登った。

(3) この登攀に際して、昭和初期に使われた特徴のある大きなリングハ-ケンを5本用意し、そのうちの2本を使った。

と、記してある。(1)の「五峰又白側尾根から見て」というのは、上の写真の撮影位置であることは明らかであり「スカイラインより20mばかり五峰寄り」ということは、写真から見て石原・松田が登ったル-トとまさに一致する。ここにおいて、北条理一氏が新村氏より先に新村ル-トを登っていたことは決定的となった。それにしても、北条氏の記録がありながら、どうしてこのような誤りが生じたのだろうか。それは第一に、四峰正面岩壁が膨大かつ複雑であって、甲南ル-トと新村ル-トの関係がはっきりしなかったこと、第二に、北条氏は戦死されていること、であろう。

いずれにしろこの発見は、リングハ-ケンが残っていたこと、甲南ル-トと新村ル-トの関係が、両ル-トを同時に登攀したことによって明らかにされたこと、および北条氏の記録が見つかったこと、による訳であるが、このリングハ-ケンは石原・松田が登った2,3年後には無くなってしまったということであるので、北条氏の登攀の発見は、きわどかったと言わざるおえない。

それにしても、あの至難のル-トを、わずか2本のハ-ケンを使って完登された北条氏の技術には、ただ頭が下がるだけである。゛ネコ”と言うニックネ-ムを持つ北条氏が猫のように背を丸めて、あの青白の大ハングを乗り越される光景が目に浮かぶような気がする。そしてそういう大天才を抹消してしまった戦争に対して、新たな怒りがこみあげてくる。

それ以来、新村ル-トは、北条・新村ル-トと呼ばれることが多い。

遭難と言うことの重大さを、父は骨身にしみて判り、また遭難しない、させないための取り組みが本格化して、各種の登山用具の開発に目覚めていく。同時に、岩稜会の若手諸氏の登山意欲を満たすために奔走することになる。

|

8月26日付 8月26日付

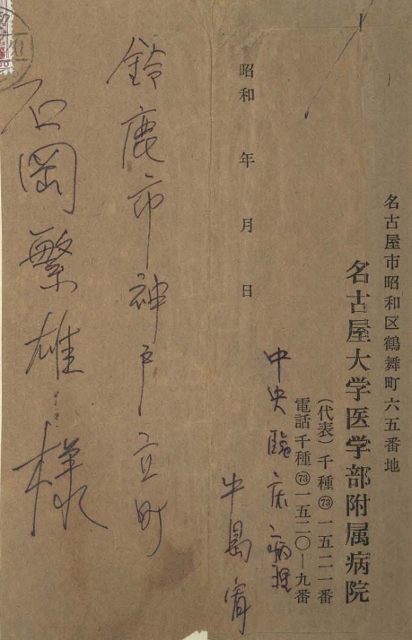

父の親友牛島宥氏(「青葉の章」でご紹介した、名古屋大学病院外科病理学名誉教授)からの興味深い手紙である。

父は、この少し前から須賀先生に名古屋大学学生部で働くように再三勧められていた。父には夢見る少年の様なところがあり、名大の学生諸氏に良い影響を与えると考えられたようである。それと、名大からヒマラヤ遠征の話が持ち上がっており、父が名古屋にいた方が、何かにつけて便利であると考えられたこともあると思う。

父は、この事を牛島氏に相談し、氏は名大学生部に勤めるデメリットについて、この手紙で詳しく記されている。残念ながら3枚目の裏面がスキャニングされていないので、中途半端だが左に掲載する。

左の封筒をクリックしてください

お読みいただけます

|

8月26日付

中日新聞社木下晃氏(J.RCC=日本ロッククライミングクラブ所属)からの手紙が届く。その内容は、「御在所岳藤内壁の登攀史をある程度調べたので、間違っている所や、不明箇所を教えていただきたい」ということで、今までに調べた内容が記されており、父がそれに追記している。その部分を判りやすく表にしてみる。

| ☆岩稜会員は緑字 |

| 壁の名称 |

登攀ル-ト等 |

初登攀者 |

年/月 |

| 一ノ壁 |

1ル-ト |

|

|

| 2ル-ト |

上田定夫・室敏弥 |

23/8 |

| 3ル-ト |

室敏弥・田中浩 |

23/8 |

| 正面左ル-ト |

高井利恭(単独) |

25/8 |

| 正面右ル-ト |

|

|

| 中尾根 |

ツルム北正面 |

田中浩・高井利恭・松村学典 |

24/8 |

| ツルム南正面 |

川尻 |

|

| P2トラバ-ス |

本田善郎・豊田耕雄 |

23/ |

| P1チムニ- |

日比豊(名大山岳部) |

25/ |

| 中又 |

|

|

| 右又下降 |

石岡繁雄・本田善郎・松田武雄 |

21/7 |

| P4(展望台) |

同上 |

同上

|

| P2(おにぎり) |

澤田寿々太郎・室敏弥 |

23/8 |

| 藤内沢 |

フランケ |

高井利恭・上田定夫 |

24/ |

| マイナス滝トラバ-スル-ト |

|

|

| 奥又尾根 |

|

石岡繁雄 |

22/ |

| ジャンダルム |

トラバ-ス |

室敏弥 |

25/

|

| 前壁ルンゼ |

|

南川治資・浅井(津高校) |

25/7 |

上の表は、木下氏が調べていらっしゃる途中の物なので、この後の調べで変更、追加されているところもあると思う。 |

この夏に父は昭和17年版山日記に、こんな走り書きをしている。自分の登山技術の低下と、岩稜会の登山意欲、そして金銭的にも、そうとう悩んでいたらしい。解読清書したものがあるので、ここに転記する。

「見栄」

進歩せんとする道はそのまま破滅に通ずる。

(以下、改行まで欄外に書かれていて何処に入るか不明)そこを尚しんぼうして夢をえがく所に人生がある→我々は愉快に→目標を他におわず、自ら自分自身に

山登りは如何なる重要な意義があり立派な理由が成り立とうとも所詮経済的にマイナスであり、如何なる場合でも無限の援助は期待出来ない。

そうとすれば私達は無限に進歩することは、たとえその実力と熱情があっても尚且つ不可能である。しかも普通には一般の援助は勿論なく、しかも九原則の下、単に山に登るということすら困難で、少しでも進歩するということは、直ちに経済的に身の破滅となる場合がある。故に私達は進歩したくとも進歩出来ず、適当に我慢するのが正しいのであるということになる。否、時には退歩の方が正しいということもありうる。もう一つはっきり言えば私達のあこがれであり目標であるヒマラヤへの情熱を強引に一歩進めるということは、家を捨て妻子にコジキをさせることを意味し、結局、身の破滅であり物笑いの種にしかならない。即、私達はこうすることが正しいと思っても、それをがまんするほうが正しい場合がある。「義を見てせざるは勇なきなり」は実現していけない場合がある。進歩せんとすることは或る意味に於いて一つの見栄である。併し以上の如くこの見栄は捨てなければならない。これは山登りだけでなく、もっと大きく科学的なことにもあてはまる。今、例えばガンを研究するとしよう。この場合個人の力でなく国家の積極的な援助があるとしよう。国家がガンの解決のために巨額を投じたとする。しかもガンの研究完成のためには更に費用がいったとする。国家が一国の財政すら考えずにこれに熱情的に力をそそいだとしたら、その国家は破滅であり、他国の笑い物にならないとは断言出来ない。そうすればたとい才能を有し、ガンに対し研究の熱情を有する者があらわれたとしても、国家はこれに対し研究に参加させないことが真に正しいのかもしれない。即ち一見正しいと思われること、世の中に貢献すると考えられることでも、これを犠牲にすることの方が正しいことがありうる。

私達の場合、冬山をねらい更にその上をねらい部員の拡充をはかる。併し、これは、もしそこに無理がともなえば、私達自身の破滅への道となるかもしれない。即ち私達はヒマラヤの夢をすて進歩をすてることが正しいかもしれない。そうすると私達は何のために山に登るのかということになる。私達は目標を断じて他におかず、即ち、他人の目を意識することなく、目標を自らの内におき真に内外とも愉快な山の生活をすることにおかねばならぬ。即ち、あくまで進歩しようという考え方は誤りであらねばならぬ。今、例えば雑誌「山」の行方を考えよう。山はより優秀な記録を求めるであろう。併し、これは求めるのが無理で求めないことの方が正しいこともありうる。なぜならば、山に登る各人は以上のような考え方であらねばならぬと仮定するからである。即ち、山がよい記録をもてはやして登山団体をして無理に進歩させようとするようなことは誤りであるかもしれない。「山」は、一般人に山という人生にとって楽しい場所があるということをしらせ、(この楽しいという意味は、動的にも静的にも)山の楽しさを欲する人に一人でも多く山へ登ろうという気持ちをあたえるという点にあるのではあるまいか。

この目標なれば 3字不明 としてその目的を達するには実に長時間を要し、決して目的が達成されて次の目標にこまるということにはならないし、又経営の目的にも合致すると思う。故にこのような雑誌は目標の上に於いて私達ほどの矛盾を感ずることはないと思う。今やギリギリの所まできているという感じのする私達の団体にとっては、これからどうするかということは正に大問題なのであるが現在は上記の如くに考えている。即ち、ヒマラヤを忘れ無理をせず山の楽しさを求めて愉快に山に登るということである。併し、無論進歩を忘れることなく、条件が良くなれば進歩を考え、又他のパ-ティがヒマラヤへでもいくというようなときには一夏をがまんしてでも援助するということである。そうなれば単なる楽しみのためにのみ山へ登るということになる。即ち他にこれに勝る楽しみがあれば容易にとってかわることになる。事実これが代案なのかもしれない。併し、それなら私がかって考えた科学に通じ文化国たらんとする一つの努力という誇りはどうなるであろうか。これは空論になる。淋しい気がする。「登攀記」は何のためにつくられたのか。社会に身の破滅をせんとするマイナスのものであろうか。全くわからなくなる。

併し、私は信ずる。あの本の価値は人間の熱情、人間にしかない誠のあらはれという点に価値があるかもしれない。この誠だけは人間の生活とは別に又意義があるのではなかろうか。即ち読む者をして感激をあたえる何かがあればよいわけである。

併し、それと登山、又これからの登山には何らのつらなりをもたない。私達の登山は「山」のようにただ一般の登山熱を 2字不明 にし、他の人に楽しみをあたえようなどというものとは断じて異なる筈である。

たしかに今や私達の進むべき社会に準じた道を求めねばならないという感が強い。

山の先輩、たとい偉大なる功績を残した人でも、その人が無限に進歩したことはない。一つの大きなアルバイトを残していずれも山を去っている。

この先例は一つの大きな指じゅんであらねばならない。そうすればこれからの私の生活はこの夢をすてる。ただ自己が生きること或いは子孫のためにのみ努力していかねばならぬのか。これは淋しすぎる。この中間に妥協策はないものだろうか。妥協策としての一つの使命を感ずる何かのアイデアを求めることはできないのか。

人間の一つのアルバイトとしてのみ単発的な成果しか期待出来ないということになる。人間の成果は単なるこれらの集積でしかないのか。いままでの怒りの原因はすべてここにある。世の中への反抗であったわけである。

ガンはガンを完治すればよい。共産党はそういう世の中にすればよい。スポ-ツは世界記録をつくればよい。

併し、どうしてもつくれない人は後進を指導し一人でもそうなってくれたいと希望する。併し、それでヤキモキしても無駄であることは明らかである。登山はどうか。ヒマラヤが目標でもこれはいけない。そういう時代にはなりそうにない。あさはかな夢をいだいて小さな進歩を目標とせねばならぬ。大きな犠牲である。

どうもすべてのアイデアをすてて適当に動的にも静的にも楽しむ。無理に進歩しようとしても絶対にできない。

|

10月12日付 10月12日付

福岡山の会宛の父の手紙の下書きがある。

福岡山の会がヒマラヤ遠征計画を立てているのを知った父は、まず激励と資金のカンパや、登山用具などの貸出をするという内容の手紙を送り、その後、その会の山田氏に宛てて、岩稜会の松田氏をその遠征に連れて行って欲しいと頼んでいる。

この手紙の下書きは15頁もあるが、父のヒマラヤへの情熱と、岩稜会員への思いも伝わるので、全文をお読みいただけるよう、左の写真から見ていただけるようにした。

左の写真をクリックしてください

手紙の下書きがお読みいただけます

|

10月23日 10月23日

朝日新聞「名大、ヒマラヤへ」

「名大医学部が高山医学の研究をするために、ヒマラヤ山系ジャヌ-へ登山計画をしている」と言うニュ-スだが、計画している研究所員として谷本先生が筆頭にあがっている。

父は、若い頃からヒマラヤのジャヌ-に憧れ、飼い犬の名にも「ジャヌ-」と付けたほどである。

登山隊総隊長は須賀先生であり、登山隊長は父だと記してある。この事は、これ以前の資料には全く記されていないので詳細は判らないが、たぶん父が須賀先生や谷本先生にお願いして、持ち上がった話だと思われる。

もちろん、実現はしていない。

父は、この頃からヒマラヤへの道を模索して準備を始めたが、ナイロンザイル事件が勃発して中断している。

次にヒマラヤに本腰を入れるのは、ナイロンザイル事件が一段落した昭和33年後半からである。

前記の福岡山の会への手紙をご覧になってもお判りのように、この新聞が出されたころには、もうジャヌ-への道は閉ざされていたと思われる。 |

11月

天皇陛下が鈴鹿電通学院に行幸されて、父は記念アンプを作って初使用している。左がその時の写真だ。

山ばかりではなく、一応は商売もしていたようだ。当時のホダカ商会の様子が残っているので、紹介する。

写真左下は、店の中で記念撮影する曽祖父庄之助と曾祖母ふみである。

写真右下は、その頃ホダカ商会で働いていた左 富夫さんと、右 憲ちゃんである。富夫さんは現在、鈴鹿市内に電気屋を構えていらっしゃる。  |

最後に、上記以外の父不参加の岩稜会の行動をまとめておく。

3月 滝谷第一尾根

9月22日~23日 大台ケ原山 国体予選

10月25日~11月1日 第6回国体 大山

12月26日~27年1月 富士山

12月28日~27年1月4日 木曽駒ヶ岳縦走(三重大学合宿) |

こうして、父の失意の年も終わりを告げた。

大きな遭難も奇跡的に犠牲者を出さずに済んだが、父の反省は続く。

しかし、転んでもタダでは起きない。

粘り強さが父の真骨頂だ。

そして、昭和27年

いよいよ私が登場する

上の写真をクリックしてください

昭和27年にご案内いたします

2015年3月10日掲載

|